|

| 394 出土部分がこんなに少なくても全体を復元できるのだ。腰をかがめて覗きこむと正面では、かろうじて底の部分も出土している。両側面では、互いに離れた小片がまばらにはめられている。 |

「深鉢」・B.C約.8,000年.・鏡野町立文化博物館・岡山県鏡野町 |

|

| 395 作り手は、この開き方に十分な注意を払っているようだ。よく整理された簡潔な輪郭線は偶然にできたものではなく、作り手がそれを望んで作業をしたように見える。容器としては実用的なものだ。十分な容量があるし、中身の出し入れがしやすいだろう。口縁部は平らで側面の装飾も控えめだ。 |

「深鉢」・B.C.~B.C.・神戸市埋蔵文化財センター・兵庫県神戸市

|

|

| 396 よく整った姿でたびたび見るかたちだがこれはほとんどまっ黒だ。出土部分を見定めることはできない。全体が出土しているのかもしれないがそれはこの地方ではあまりないことだ。なぜこんなに黒いのか。すすの多い明るい炎の中に長時間おいたか。または発掘されるまでに特殊な状態にあったか。 |

「深鉢」・B.C.~B.C.・神戸市埋蔵文化財センター・兵庫県神戸市 |

|

| 397 口縁の派手な突起造作が目を引く。上半分に出土部分が多い。各破片はこまかく割れて、ひどくすり減り表面が荒れている。途中で長いあいだ雨風にさらされてはまた地中に埋没するということをくりかえしたのか。 |

「深鉢」・B.C.2000~B.C.1000年・兵庫県立博物館・兵庫県姫路市 |

|

| 398この口縁の、丸め込んだような表現がこの姿の雰囲気を決めている。文様はかすかに上下する細い二本線。地肌にはこまかい刻みがあるようだ。 |

「深鉢」・B.C.3000~B.C.2000年・兵庫県立博物館・兵庫県姫路市 |

|

| 399 これは楕円形にひらく浅めの鉢だ。この角度で平面に表すとなかなか楕円形に見えてくれない。添えられたカードに、「鉢 東北地方の亀ヶ岡式土器に見られる文様をもつ。 馬見塚遺跡出土」とある。口辺に沿う二本の細帯が左右から合わさって下へ降りるところが四カ所ある。帯は底近くをめぐってそれぞれ輪になる。口縁部に盛りあがる部分はない。細かい混じりものの出た白っぽい肌は固い感じで石づくりの器に見える。 |

「深鉢」・B.C.1000~B.C.400年・一宮市博物館・愛知県一宮市

|

|

| 400 このかたちは煮炊き用の土器としてずいぶん古くからよくあるかたちだ。展示では、この時期に条痕文で飾っていることが強調される。 |

「深鉢」B.C.400年~B.C300年.・知立市歴史民俗資料館・愛知県知立市 |

|

| 401 作り手は器の厚みをできる限り薄くしたかったらしい。口縁では内側に浅い段が巡り、1カ所だけわずかに高まって内側で浅く丸いへこみを見せる。直線で整理された文様はかなり規則的だ。上下をつなぐ部分は直線が交差するのではなく、互いの頂点が正確に注意ぶかく接している。側面のなめらかな輪郭線は中央高地の土器の繊細な感覚を思わせる。 |

「深鉢」・B.C.2000~B.C.1000年・愛知県埋蔵文化財センター・愛知県弥富市 |

|

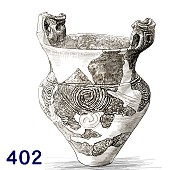

| 402 失われた部分が多いせいか、元のよいかたちが十分に復元されていないのかもしれない。底面積が小さいので、よほど静かな場所でないといつまでもこのまま立っていられるとは思えない。口縁の突起やふくらんだ胴の文様、器の輪郭は北陸地方のあの火炎土器といわれるはでな土器の基本形のようにも思われる。2つの突起にはふしぎな中空部分もある。 |

「深鉢」・B.C.2000~B.C.1000年・愛知県埋蔵文化財センター・愛知県弥富市 |

|

| 403 器のりんかくは左右対称を保ちながら、口辺の突起のかたちや胴の文様はそのことをまったく気にしていない。部分をかこむ区画線はあくまで平行する二本線で、その角はかならず丸みをもつ。規則にとらわれない自由な模様の配置が、突起部分の面のゆるやかな隆起と陥没が、きざまれた線のなめらかな行き先が器のデザインをきめ雰囲気をきめている。ある部分のかたちによっては、そのことが見る者になにかの生きもののかたちを連想させたりする。それはどの生きものにも当てはまる生きものの要素のようなものなのかもしれない。 |

「深鉢」・B.C.3000~B.C.2500年・相模原市立博物館・神奈川県相模原市 |

|

| 404 この大きくひらいた上部を両手で支えて持ちあげることがよくあったのだと思う。また、胴部を腕に抱えることもあったにちがいない。表面の突起の少ないしあげ方と、りんかくの見事な曲線がそんなことを思わせる。胴のやや左下がりの細かい斜線は最後にもういちどあらためてきざんだものだろう。 |

「深鉢」・B.C.2500~B.C.2000年・相模原市立博物館・神奈川県相模原市 |

|

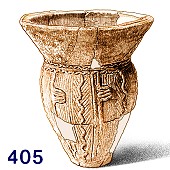

| 405 このかたちは、いかにも「いれもの」のすがたそのものだ。開け放された口と細ひもできつく締められたくびれ、その下の中身を思わせるふくらみ。りんかくはきびしく整理され、上下の対比が強調される。 |

深鉢」・B.C.2500~B.C.2000年・相模原市立博物館・神奈川県相模原市 |

|

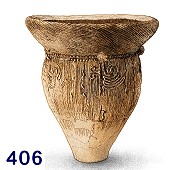

| 406 開いた口では、あがってきた斜めの線がやや巻きこまれて丸みを出す。これもくびれの部分に二本のひもを締めている。文様の下地には細い線がすき間なく降りる。その線がそれぞれ自然にとぎれて消えたようになって、いっそう器の姿を繊細に見せる。 |

深鉢」・B.C.2500~B.C.2000年・寒川町教育委員会・神奈川県寒川町 |

|

→ 上に戻る |