|

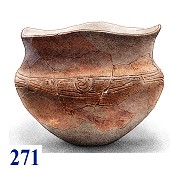

| 195 なんのためだかおもしろいかたちをしている。姿も文様も左右対称で固い感じだが低い胴の様子には独特のものがある。まるで厚みのあるベルト様のものを巻き付けたように見える。それは彫り込んだ線が深いのと両脇に続く出っ張ったかたちのためだ。図ではわかりにくいが両脇の「耳」と称するものは前後から接したかたちでできている。そのあいだにできたへこみの上下には小さな穴が開けられている。細いひもか何かを通してみたくなる穴だ。この「耳」はただの飾りではなくて何かの用を足していたのだ。 |

「双耳壺」・B.C.2000~B.C.1000年・徳島県立埋蔵文化財総合センター・徳島県板野郡板野町 |

|

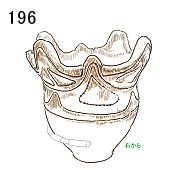

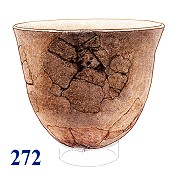

| 196 突起のあいだに伸び出る小突起。土器のこの部分に平面で表現された中の立体的な感覚を見る。出土部分が少ないのでいまはもうはっきりしないけれども、文様の各部分は擦消文として二種に分けられていたようだ。 |

「深 鉢」・B.C.2000~B.C.1000年・徳島県立埋蔵文化財総合センター・徳島県板野郡板野町 |

|

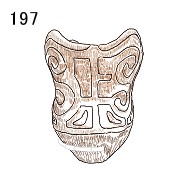

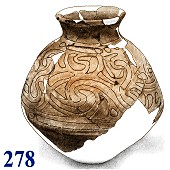

| 197 土器は全体には茫洋としたところがあるが柔らかい温和な感じを与える。この文様も面の部分を二種類に分けていたらしい。線は一定の幅と深さで克明に刻まれている。直線部分はあきらかにそのつもりで水平垂直に引かれている。入り組んで巻いたかたちに動きはない。この文様はすでになかば記号化された硬い図形に見える。これを伝えてきたもう少し前の人々の描いたものはどんなかたちだろうか。 |

「深 鉢」・B.C.2000~B.C.1000年・徳島県立埋蔵文化財総合センター・徳島県板野郡板野町 |

|

| 丸底のうえに段のある二つの土器。いま、この段差は透明な釣り糸を巻いて土器を固定するのにちょうどよい凹みとして展示のために使われている。実際には何のために使ったのだろうか。上の浅鉢は、底の丸味に似ず上に鋭く広くひらく。口縁部はほとんど水平だがほんのわずかだけ痕跡のように高さを違えてある。元々はもっと大きな差を付けていたのかもしれない。下の浅鉢も姿は大分ちがうけれども部分の造りは同じだ。 |

「浅 鉢」・B.C.1000~B.C.400年・徳島県立埋蔵文化財総合センター・徳島県板野郡板野町 |

|

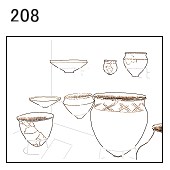

| 土器のほとんどが完全に近く復元されている。ここのは、出土した部分の割合も多いようだ。補修部分の色まで似せているので出土部分と補修部分の区別がはっきりしないせいかもしれない。手前に伏せたように置いてあるのは大きな壺の一部だろうか。壁際に並んだ大きめの深鉢はすべて口縁部が平らである。たくさんの小さい土器は様々なかたちだが口縁部に突起や波形を持つものは少ない。 |

「」・B.C.1000~B.C.400年・徳島市立考古資料館・徳島県徳島市 |

|

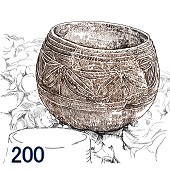

| これは、たくみに丸くかたちづくられた小さな容器。輪郭に余分なものはいっさいない。側面には木の葉状の文様が細い線で描かれていて、それは昔の図工の時間に描いたコンパス画に少し似ている。円弧を組み合わせた構成。中に生じたT字形は、もともとは三角の隙間だったのかもしれない。 |

「深鉢」・B.C.1000~B.C.400年・徳島市立考古資料館・徳島県徳島市 |

|

| 口縁に低い峰の連なる鉢。浅く尖る底は丸くまとめられて小さな高台がつく。側面から底を経る放物線は口縁の起伏に呼応する。簡素なかたちの中の洗練。このかたちを身近に置いた人たちは、この心地よさを味わう。 |

「深鉢?」・B.C.1000~B.C.400年・徳島市立考古資料館・徳島県徳島市 |

|

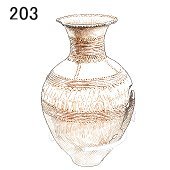

この開いた口に見せる線は何だろうか。これは、壺の中に入れた液体や細かい穀物などを傾けて流し出すのに効果があるのかもしれない。そういうことを考えた人もいたと思うとおもしろい。もしそうなら、口の広がりの余分なところを取り除こうとする人はいなかったのだろうか。いや、穀物などを入れるときには、こぼさないためにやっぱり必要なのか。

| 「壺」・B.C.400~B.C.100年・香川県埋蔵文化財センター・坂出市府中町

|

|

|

|

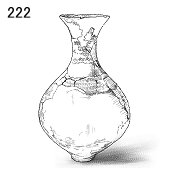

これは洗練されたかたちの弥生時代の器。首の上で口が広がって胴のふくらんだ、この時代によく見る壺だ。その姿にこころよい線を大事にする繊細な感性を見る。

「壺」・B.C.400~B.C.100年・愛媛県歴史文化博物館・西予市宇和町 |

|

|

| 浅く開く四つの突起とその稜線が緊張感をはらむ。東北地方の器のように、突起はこの緊張感のままもっと高く伸びることはないのだろうか。正面の突起の下に特徴のある図形。これは、写真では見えないが各突起の下にあるのかもしれない。 |

「深鉢」・B.C.2000~B.C.1000年・愛媛県歴史文化博物館(平成13年度企画展示)・西予市宇和町 |

|

| 見るからに厚みがあって少し重そうだが実用的な器だったのだろう。広めの底、まるくふくらんだ胴、遠慮がちな突起などは実直そのものという感じだ。接合された縁に細かい欠きが多く、荒れた表面を見せる。後期の土器でも、文様はなかば記号化しているように見える。 |

「深 鉢」・B.C.2000~B.C.1000年・愛媛県歴史文化博物館(平成13年度企画展示)・西予市宇和町 |

|

| この右上を目指す(あるいは右下に放たれる)激しい線はなんだろうか。上の口辺部には2本線が交差したものと2列の穴がある。これらはたがいにばらばらで、どこかが伸びたり入り込んだりしてつながる様子はまったくない。何かのシンボルを組み合わせたか、ただのいたずらがきか。右側からのぞくと、この場面ははもう1場面つづく。全体では3つか4つあるのかもしれない。 |

「鉢形土器」・B.C.1000~B.C.400年・愛媛県立歴史民俗資料館・松山市 |

|

| それぞれ口辺部の1部だがその様子から見て別々の容器らしい。上の接合された土器片の場合、下にもう1つ大きめの土器片が接合されたら全体の姿を想うことができるかもしれない。下の2つの土器片は張り出しがトンネル状だが取っ手に使うほど大きくは出ていない。 |

「土器片(すり消縄文)」・B.C.2000~B.C.1000年・愛媛県立歴史民俗資料館・松山市 |

|

| ほとんどの土器は、尖った底の部分に小さな平底が申し訳のようについている。これでは床に安全に立てておくというわけにはいかない。どの容器も口を大きく開いて、中身の出し入れがしやすいかたちだ。口縁部は平らで側面のひかえめな文様に謎めいて意味ありげなものは見られない。 |

「縄文土器の展示」・松山市考古館・松山市 |

|

| 胴に荒い線が入った土器。表面のこの処理は模様を付けたというより独特の粗い肌触り感を出そうとしているかのようだ。これとは対照的に上半分に凹凸はなく何かを刻んだり押しつけたりした様子もない。上下の境目ははっきりと区別される。このコーナーの展示ではこの土器だけが口辺に曲線を見せる。4つの峰が大きく波うつこの曲線は胴の輪郭線とよく調和する。 |

「深 鉢」・B.C.1000~B.C.400年・松山市考古館・松山市 |

|

| たいへんすっきりとした輪郭線を見せる。目に見える限りでは、模様は2段に巻かれた刻み目のある帯だけだ。 |

「深 鉢」・B.C.1000~B.C.400年・松山市考古館・松山市 |

|

| 同じ土器片を別の角度から眺めると器の形をある程度想像できる。このセンターでは、ここへ子どもたちが勉強に来ると、いつもこうして机の上に出して見せるのだという。これは深鉢の一部だろう。丸みのある胴につづいてやや広がる口辺。その内と外から引き出されたように輪が乗る。胴部の文様は擦り消し縄文で区別されているように見える。曲がりくねる線は深くはっきりと刻まれる。途切れた線の行き先をいろいろと想う。 |

「土器片」・B.C.2000~B.C.1000年・本山町プラチナセンター・徳島県本山町 |

|

| ややすぼめた口の縁は、細かく欠けているが上に向けて膨らませたかたちはよくまとまっている。側面の線で囲まれた素朴な文様は、ほぼ同じかたちで4回繰り返される。この線を刻んだ男(女)は、代々伝えられたかたちをただまねただけなのか、それとも、この単純なかたちに込められた意味を知っていて何事かを思い感じながらへら先を進めていたのか、と思う。 |

「深 鉢」・B.C.2000~B.C.1000年・本山町プラチナセンター・徳島県本山町 |

|

| 内も外もなめらかな曲面を丹念にこしらえた六つの頂点のある浅い皿。これ似た皿は各地でよく見る。縄文の器の基本的なかたちの一つだ。こちらでよくある丸底は、器の置き場所と関係があるのかもしれない。平らな床や台の上に置くものならば底に高台のようなものをつけるだろう。たいていの場合にこの器は凹凸のある地面、数個の石の上、砂の上などに置かれたのか。 |

「浅 鉢」・B.C.2000~B.C.1000年・瀬戸内海歴史民俗資料館・香川県高松市 |

|

| 前面の一部しかないので、とぎれた文様の続きが見られずもどかしい。曲線の重なりは渦のようでもあり流れのようでもある。上の方の線は明らかに折り返して隣にかぶさる。このあたりでは珍しく躍動的な図柄が側面全体に続いているのかもしれない。 |

「深 鉢」・B.C.2000~B.C.1000年・瀬戸内海歴史民俗資料館・香川県高松市 |

|

| 器のかたちそのものは実用的な広口鍋といったところだ。この大きさなら、たとえば両手で持って他の器の上に傾けるなど想像される。文様は、側面を巻く細い帯からつぎつぎに出る蔓の巻きひげのような図柄が描かれていたようだ。 |

「深 鉢」・B.C.2000~B.C.1000年・瀬戸内海歴史民俗資料館・香川県高松市 |

|

| これはやや大きめの深い器だ。腰の細くなるところまで入れてもかなりの容量だろう。少し反って開いた口辺には緩やかな峰が四つか五つある。このわずかな高まりはほとんど痕跡のようだ。かつてはもっと高い峰や張り出しが器の上を飾っていたのかもしれない。 |

「深 鉢」・B.C.2000~B.C.1000年・瀬戸内海歴史民俗資料館・香川県高松市 |

|

| 外形に見られるこの「二段重ね」は、四国でもたびたび目にしてきた。多くは下のの部分は球面だが上の部分は少し外へ反って開く。徳島で見たものは上が大きく開いて口辺には段差をつけたような凹凸もある。<図>。 |

「浅 鉢」・B.C.1000~B.C.400年・岡山市埋蔵文化財センター・岡山県岡山市 |

|

| 202の壺よりもさらに様式化されている。表面のラインはすべて細ひもを貼り付けたようにできている。開いた口辺の流し口は2本の線だ。もし、この程度の凹凸で効果があるとしたら、液体をほんの少しずつ細く流し出すときだっただろう。おそらく、このころの流し口は「そそぎ出す」というイメージを表していたのだ。だから、実際には注ぎ口の位置を示すものだったのだと考えられる。 |

「壺」・B.C.400~B.C.100年・岡山市埋蔵文化財センター・岡山県岡山市 |

|

| これはすべてが端正に整えられたデザイン。弥生の壺では、首の根本を巻く帯がその姿を引き締めている。この帯や口辺の線は細かい突起をを並べて表す。ここには粘土に似合わない硬さがある。もはや実用の器ではなく、装飾となった流し口は何かをそそぎ込むときにじゃまになるだろう。 |

「壺」・B.C.100~A.C.100年・岡山市埋蔵文化財センター・岡山県岡山市 |

|

胴部にきれいに整った編み目を付け、上下に隆起線文を置く。一見、竹かごのようなものを連想させる。

わずかに盛り上がって斜めに交差する直線はひも状のものを貼り付けたものではないらしい。どの交点にもひもの重なりはない。地と盛り上がりの境目に隙間らしいものはない。これはやっぱり、あの「文様の原体」といわれるものを粘土の表面に押しつけたのかもしれない。もし竹かごをまねたデザインだったらこの方法ではなかっただろう。 |

「深鉢」・B.C.11000~B.C.7000年 ・(リンク)大和市つる舞の里歴史民俗資料館・神奈川県大和市 |

|

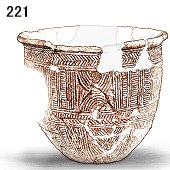

| 文様は側面全体に隙間なく刻まれる。上中下の三段に分けて構成は明快。中段のデザインはいくつかの模様の繰り返しだ。あいだに挟まれたものが2つであったり3つであったりする。このように精緻に刻まれているとそれも何か意味ありげに見える。器の下の部分もかなりの面積を細かく彫り込んでいるが失われた部分も多い。中段とはまたちがったかたちもみられる。やや開いた口縁部は欠ける部分が多い。器は豪華に装飾されて、しかも、きわめて実用的な形だ。 |

「深鉢」・B.C.3000~B.C.2000年・三殿台考古館・神奈川県横浜市 |

|

| 弥生の土器は、かたちも文様も単純で素っ気ないと思っていたし実際にほとんどそのとおりなんだけれども、ときどきその輪郭線にはっとさせられる。 |

「深鉢」・B.C.100~A.C.100年・三殿台考古館・神奈川県横浜市 |

|

| 口辺を巻く1本の帯は細かく波うつ。器全体に小片が散らばる。幸運にも口辺部のかけらがいくつか出たから帯の付けられていたことがわかったのだ。では、底が丸かったというのはどうしてわかるのだろうか。3つとも大きさは小ぶりで厚みは薄く華奢な器だ。すぐ壊れそうなのでたびたび持ち運ぶことはなかっただろう。 |

「深鉢」・B.C.10000~B.C.7000年・横浜市歴史博物館・神奈川県横浜市 |

|

| 2本の帯上には小さな点が並んでいる。やなぎ葉状に垂れるもようがある。これらの容器は明らかに日常用だが、それでもすでに装飾を楽しんでいる。 |

「深鉢」・B.C.10000~B.C.7000年・横浜市歴史博物館・神奈川県横浜市 |

|

| 3つのうちでは口辺部がもっとも多く残されている。下半分はほとんど出なかったらしい。上下2本の帯は縄のようにも見える。「ハ」の字型か筒の切り口状のかたちが点在する。 |

「深鉢」・B.C.10000~B.C.7000年・横浜市歴史博物館・神奈川県横浜市 |

|

| 口辺部では口縁がやや外に開く。これは口縁から側面中央までの小片が出土しているのでわかるのだ。そして、底で豊かに丸みを持たせた姿はなんとおおらかだろう。ただ、写真で見る限り底部に小片の影はない。 |

「深鉢」・B.C.10000~B.C.7000年・横浜市歴史博物館・神奈川県横浜市 |

|

| V字型に開いてすっきりとした姿を見せる。この隙間だらけの材料でどうしてこの形がわかるのか不思議に思う。密に敷かれた隆起線文は何の役に立っているのだろうか。両手を当てたときの触感を楽しむ。また、そのすべりどめ。表面積を大きくして熱効率を高める。小枝の先を滑らせて音を出す。etc。……描いた輪郭線を見ていて、以前のほとんど同じものを思い出した(→Ⅱの136)見比べてみると小片の散らばり方に違いがあるが外形や隆起線文はよく似ている。 |

「深鉢」・B.C.10000~B.C.7000年・横浜市歴史博物館・神奈川県横浜市 |

|

| 華麗な装飾を内側に見せる鉢。こうして真上から明かりで照らすと、段差のある溝の影がいっそう濃くなる。こういう器は戸外で見下ろすこともたびたびあっただろう。口辺の2段目には、周囲に4つの小穴がほぼ等間隔にあいている。この小穴に細ひもか小枝を通して器を上からぶら下げたか。この器は食物の煮炊きには向かない。なにを盛るのだろう。木の実。穀類。森の果物。野の花。 |

「浅鉢」・B.C ~B.C. 年・横浜市歴史博物館・神奈川県横浜市 |

|

| このデザインの特徴は器の上部で巨大な空間を占有するところにある。それは各頂点を構成する線やふくらみが醸し出す包み込むような動きにによって感じさせられる。あの東北の器の持つ空間と同じものだ。しかし、これは「大歳山(おおとしやま)式」と呼ばれる関西方面の土器で、当時交易等により鶴見川流域にもたらされたものなのだという。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・横浜市歴史博物館・神奈川県横浜市 |

|

| どのような感性がこのラインを作り出すのか。豊かな量感のある胴、首で細めてから上に開く口。液体を入れた革袋のイメージ。 |

「壷」・B.C. ~B.C. 年・横浜市歴史博物館・神奈川県横浜市 |

|

口辺に回廊を設けた土器。上の渦巻きを支えるように逆V字の柱が並ぶ。何がここを通り巡るのだろうか。それは、渦巻く流れに誘われるように自由気ままに出入りしているかのようだ。

|

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・山形県立博物館・山形県山形市

|

|

| 首から上が失われている。もぎ取られたような折れ口をしていて、首はある程度の高さがあったように思われる。胴の上下を絞ったかたちからもそんな気がする。硬く引き締まった胴には、思い切り大きく図柄を描いている。図柄は二つの寝かせたS字型を順に描いていって、この図の右側後方付近(D)で左右から出会って重なっている。ここで描線がぶつかりそうになったとき、ここだけ図柄を縮めたり、最初からやり直したりはしなかったのだ。 |

「壷形土器」・B.C. ~B.C. 年・大湯ストーンサークル館・秋田県鹿角市 |

|

これは、汁物を頻繁にすくい上げたりするには便利なかたちだ。文様はタマネギを縦切りにしたような図柄。この図柄にはいろいろなバリエーションがあって、鱗茎が開いたのや、左右に一片ずつのものなどを描いた土器もある。今、われわれには草花の側面を描いたようにも見える。彼らは具象物をあまり描かないようだから、実際には左右対称の性質を持った何かの想念を描き出したということらしい。側面上部に失われた部分が多いので分かりにくいが全体の文様構成ははっきりしている。鱗茎状の図柄はかならず水平線上に置かれる。

|

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・大湯ストーンサークル館・秋田県鹿角市 |

|

上部に楕円形の囲みが並ぶ。その枠外をたくさんの細かい点を配した面で区別している。このように特徴のある地肌を作ることで面と面を区別し互いを際だたせる。これが絵の具で彩色する代わりになっているようだ。この場合は、いわば華麗なヒョウ文色というところ。このとき彼(彼女)はこの「色彩」をここに使いたかったのだ。

|

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・大湯ストーンサークル館・秋田県鹿角市 |

|

| ここですぐ目につくのは平らな口縁部である。ふつうは器の状態としてごく当たり前なのだが縄文土器に限ってこれは異例なのだ。この姿は口縁部のさまざまな突起を見慣れた目に何か異様な単純さと映る。水平にカットされた口縁をわざわざ避けるという1万年もの長いあいだ続いた根強い嗜好については、見る者にその由来について限りない興味を抱かせる。これは、その気持ちを裏切るように見事に平らなのだ。口縁部以外でも直線に近い輪郭線や四角を組み合わせた図柄などを見ると、作り手がもともと単純なかたちを好んだ結果とも考えられる。その場合に、あの「根強い嗜好」は彼(彼女)の心の中でどうなったのだろう。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・大湯ストーンサークル館・秋田県鹿角市 |

|

単純化された波、あるいは何かをつなぎ続けるイメージ。文様の構成はきわめて明解。文様の上下は水平に仕切られて何も描かれない。その余白の比率は気持ちよく眺めることができる。

|

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・大湯ストーンサークル館・秋田県鹿角市 |

|

| 口辺部に七つの低い峰が連なり、図柄はその下に一つずつくりかえされる。文様は簡素で静かな表情だがこれでも動きがある。横にずらした平行四辺形の左右へ連続する動きだ。それには側面上部のわずかなふくらみが線に与える効果もあって、作り手はおそらく無意識にそれを利用しているのだろう。対角に添えたちいさな渦はその動きにあまり役立っていない。この図柄を使い始めた頃は対角線上より少し内側にずれていて、卍形に似た動きを平行四辺形に与えていたのかもしれない。ここでは、ただ文様に変化を与える遊びのように見える。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・大湯ストーンサークル館・秋田県鹿角市 |

|

文様がこのように整理される前は曲線のS字型や渦巻きなどを使っていたのかもしれない。これは、それらが何度も繰りかえされるうちにしだいに変化したものかと考えたりする。もしそうなら、その傾向はたいへんおもしろく、その途中のものを是非見つけたいものだと思う。口辺に五つの峰ができていて図柄の内部はその峰の位置に呼応している。この峰はすでに上に伸び上がろうとする気配を感じさせる。それはそれぞれの峰の上部の高まり方や峰の開く角度によるものと思う。

|

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・大湯ストーンサークル館・秋田県鹿角市 |

|

| この口辺部は大部分が欠けて出土したようだが図の左後方には出土部分がある。石膏で補った壺の口縁部はほぼ水平に整えられている。細部などはともかくこの姿だけ見るとまるで弥生土器のようだ。胴部は地肌のちがう太い幅の折れ線模様が側面を覆い尽くす。大胆な表現だ。この表現は、慣習として何度も繰りかえされた結果の一つかもしれないし、それゆえ、この表現を壺の作り手個人の感性に結びつけるのは無理かもしれない。それはともかく、これはとてもモダーンなデザインだ。 |

「壷形土器」・B.C. ~B.C. 年・大湯ストーンサークル館・秋田県鹿角市 |

|

| 円弧を使った装飾。小学生の頃、コンパスを使ってこんな図案を描いたことがある。下向きの円弧はしなやかな紐状のものが両端から垂れ下がったイメージ。彼らはこのような場面を日頃からごくふつうに眼にしていたのだと思う。そしてそれをここに写し取った、とするのはやや無理だろうか。一定の幅の布を垂らして両端をたくし上げても同じかたちができる。一時的にこんなふうに軒を飾ったり、部屋を区切ったりすることは今でもよく行われている。この器では隣り合う円弧の境にも同じ円弧をのぞかせる。これを上下対称にし、さらに円弧をつり下げた図案が側面を巡る。これとほぼ同じ図案は歴史時代に入って以来のデザインに何度も現れる。 |

「浅鉢」・B.C. ~B.C. 年・大湯ストーンサークル館・秋田県鹿角市 |

|

| かくも過度な装飾。われわれにはどうしてもやり過ぎとしか見えないこの突起の役割は何だろうか。もともと、この器の本体は容積が小さく実用に向かない。祭祀など幾分かは精神的な活動を高め補う道具だったらしい。そうすると、この突起はその重要な部分を表しているのだろう。突起の複雑なかたちはほぼ螺旋状で、細部では例によって紐状に、また、峰状に巡り上るものがある。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・大湯ストーンサークル館・秋田県鹿角市 |

|

| この器の中の図柄はちょっと見ると花模様のようだし、側面に並んだ図柄も地面に生えた植物のようだ。器の底でそれぞれ二枚向き合って立った花弁状の右側ではその根本で向きを変えて下の段に続いていくように見える。左側でそういうことはない。つくり手は大体の姿を左右対称にするが、描くべき何かのイメージの本来のかたちは残そうとうするのか。このことは四つのすべてに当てはまるように見える。四つの「花」はそれぞれ中央の渦巻きの線上に置かれている。この全体はすでに点対称に構成した花柄のようににまとめられているが、もともとは各部分がもっと気ままに伸びて、くねり回って、流れたり合わさったりしていたのかもしれない。 |

「浅鉢」・B.C. ~B.C. 年・大湯ストーンサークル館・秋田県鹿角市 |

|

| 上からのぞくと四角に近いかたちだ。文様の表現では、粘土ひもを置き、その上に細かい線をきざみつけることで実際に縄を張りめぐらせたように見せている。縄は交差し、うねり、潜り込み、跳ね上がる。作り手は縄にありそうなあらゆる姿を試している。この飾り付けのために器の側面ははなはだしい凹凸を生じている。この点でもこの器はあまり実用的ではない。何かを盛り付けたにしても、それは飾り棚に置いておくような使われ方だったのかもしれない。 |

「浅鉢」・B.C. ~B.C. 年・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

| 集落の終わり頃の土器だという。全体のかたちは目立つ凹凸もなく、器の厚みもほぼ一定でシンプルだ。口縁部の内側は浅い段差を付けて縁取られる。その部分の外側には浅いくさび形の穴が並ぶ。これは、細い円筒形の先を斜めに押し付けたか、あるいはヘラ先を下にすくったか。文様はこの穴の並びと縄文、それに細い区画線で構成される。口辺部には、その線を引く際のヘラ先の行き違いがそのまま残されている。 |

「深鉢」・ B.C.約2000年 ・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

| 低い峰状の線が文様を描く。この、器に確実にへばりついたような線、内部から表面に浮き出てきたような線は何を示そうとするのか。この線を描くには、細い粘土ひもを置いてから指先で両側に流すのか、または器の表面そのものから寄せていくのか。これは線が脱落する心配がないという点で実際的なのかもしれない。しかし、われわれから見ると何か意味ありげな描法だ。 |

「深鉢」・ B.C.約2000年 ・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

| 上部の縄模様はそれほど突出していないが、その他に細い角材の先を押し付けて並べたような模様が加わる。陰と陽の組み合わせが模様に変化を与える。この派手な上部とは対照的に胴部は平板な縄文で大部分を埋め尽くしている。矢がすり文とでもいうべき縄文が交互に積まれて落ち着いた面をつくる。口辺を少し開いた鉢そのもののかたちは日頃から使い続けるのに適している。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

| この文様も同じ流儀であらわされている。ちがいは鉢のかたちと上下の文様の面積比率ぐらいだ。この鉢では、縄の細かい刻み目は目立たない。つくり手は、矩形の穴を押しつけて並べることに意を注いでいるようだ。かたちは更に整えられてほとんど格式張っている。少しつかいみちが違うかもしれない。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

| 盛土遺構ができ始めるころの土器だという。上部の文様はきわめて精緻にできている。張り巡らせた縄状の厚みはうすいが、間に細かく並べた押印が立体感をおぎない強めている。目立つ口辺部の下は対照的にひかえめで、すべて細かい「矢がすり」縄文を並べている。それでこの器は、華やかな飾りを誇りながらもすっきりとした姿を見せる。小さな取っ手のようなのが4つついているが、これなどはひもでも通したくなる。 |

「深鉢」・ B.C.約3000 ~B.C.2500年 ・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

| 口辺部は太いひも状のものを立体的に組み合わせて表している。口縁で「ひも」の一部は上を乗り越えて内側に入ったかに見える。しかし、内側を見るとその部分のかたちは無表情に処理されている。4つの突起もそうしたものの一部だが、この突起の凹部は向かい側に棒でもさしわたしていたかに見える。それはともかく、「ひも結い」については、彼らは日頃から草で編んだ縄や林の中で絡まる蔦などをいろいろなかたちに結んだり組んだりしていたにちがいないと思ったりする。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

| 胴の細く深い容器の上で4つの突起が開いている。この突起の出る口辺の文様はなかなか構築的だ。胴を巻く基底線の上にすべてが組み立てられる。あの「縄状のもの」が口縁部を這い、二手に分かれて二槽の突起と1つのアーチをかさねる。それを下から幾種類もの左右に開く線が支えている。ずいぶん手の込んだ造りだが、この開いた4つの突起とその下の派手な組み立てによって口辺は豪華にさえ見える。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

口辺部はゆるやかに弧をえがく線条を巧みに組み合わせたデザイン。器の上部のこのあたりには何かにこすれて摩滅したような箇所がそこここにある。しかし、よく見ると作り手のもともとの作業は細かく精密なものだ。帯状の幅もそれほど広くなく全体から見ればわずかな部分だが明らかに特別な注意がはらわれている。

ここでは、幾筋もの線が無理なく流れたがいに重なっていく。すじすじが細まって去っていく流れの下から別の線条が流れ出るのだ。こんなにも繊細なかたちが数千年前のかれらのどのような日常から生まれるのだろうか。

あとから加えられたような短い縦線が3本ある。左右の対称性を強めるために、ここにどうしても欲しかったようだ。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

| 集落の始まりの頃の土器だという。口辺部の帯に特別な文様はない。ここでは質感の違いとして見せようとしている。肌触りの違いは、手を触れなくても目を十分に楽しませる。境に巻かれているのは確かに縄だ。 |

「深鉢」・ B.C.約3500年 年・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

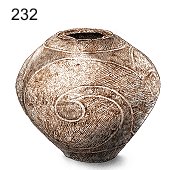

| これは高坏。「模様の割付に失敗した土器」として側面の展開図を添えて展示されている。こういう例はほかにもときどきある(232)。 |

「」・B.C. ~B.C. 年・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

| 器は、今では非常に荒れている。上に網目模様、下に鳥の羽のような模様を配している。浅い穴を開けた「細帯」は模様の境界よりもやや下に垂れ下がる。わざわざこんなことをするのはなぜだろうか。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

| 細やかに、ていねいに、一面に押印された文様。口辺では、転がす円筒の向きを変えて、そこに現れる模様を楽しんでいる。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C. 年・三内丸山遺跡展示館・青森県青森市 |

|

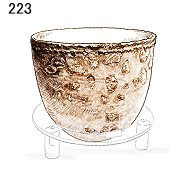

| むかし、こんなかたちの不要になった鉄兜に取っ手をつけて鍋にしたことがあったとか。これは容積が最も大きくなるかたちだ。ひらき気味の口辺にわずかにとがる4つの突起。はじめからこんなにもひかえめだったのだろうか。このあと、この地方では平らな口縁がふつうなほどに多くなる。それならばなぜはじめから平らにしなかったのだろうか。当時はこうしてつくるならわしだったにしても、その起源が知りたいものだ。 |

「深鉢」・B.C.7000 ~B.C.4000年・帝釈峡時悠館・広島県庄原市 |

|

| 胴のたかい位置にはゆるいくびれをつくり、口縁ではひくいがするどい突起をやや内側にむける。どこにも派手な造りは見られない。丸い胴から口縁部にかけての曲線はここちよくなめらかだ。口辺の地肌に両手でふれて中をのぞきこむことを思いうかべる。 |

「深鉢」・B.C.4000 ~B.C.3000年・帝釈峡時悠館・広島県庄原市 |

|

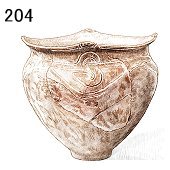

| 気の利いた明快なデザイン。とらえどころのない思わせぶりなところは見られない。上の、幅の狭いところには2本の波を入れ、下の、幅の広いところには1本の波を入れるという対比。底近くにも横線を入れてからすぼめるという効果の確かさ。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C.年・大分市歴史資料館・大分県大分市 |

|

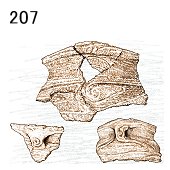

| 何か意味あり気な文様。向こう側の半分が未出土。向こう側にはなにがあったのか。一番ありそうなのはこの文様の反復。しかし、左手奥の様子からは少し迷いもある。下に2段の帯があるが、これが上のかたちにつながる様子は、ここに見える限りない。右から来たスプーン状もののかたちはともかく、そこへ左から来たかたちは未完の、あるいは、下に潜り込んだ謎めいたもの。この文様も長い時間をかけて伝えられてきたものだろう。この器を手がけた人より前に生きた人はどんな文様を見てきたのだろうか。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C.年・大分市歴史資料館・大分県大分市 |

|

| この、単調な輪郭と穏やかな曲線は作り手の個性によるものだろうか。口縁部の波はめずらしく大きくうねる。比較的小ぶりの器にしては分厚い。これくらいの大きさだと両手のひらに持って低まった口縁部に唇を近づける様子も想像される。文様は放射状に、それもいいかげんに付けられた短い線になっていて、木版画によくある丸刀による削り跡のようにも見える。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C.年・大分市歴史資料館・大分県大分市 |

|

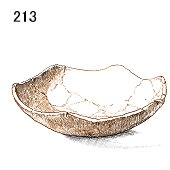

| 多分、もっと複雑であった文様の渦巻きの部分が残って単純化されたものだと思う。器の下の部分も見たいものだ。 |

「浅鉢」・B.C. ~B.C.年・大分市歴史資料館・大分県大分市 |

|

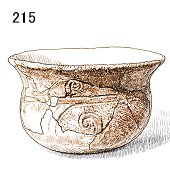

| この早期の器も逆円錐形を守っている。このころの薄手の器はずいぶんていねいに扱われたにちがいない。広く開いた口はものの出し入れがしやすい。これは地面のくぼみに立てたりするのだろうか。この大きさで地面に埋めて物を保存したらくさんはいる。もっとも、その場合にこの厚みでは不足か。文様は内側の上部にも付けられている。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C.年・野津町公民館・大分県臼杵市 |

|

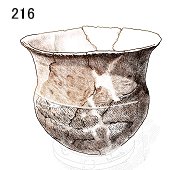

| 上で張り出した胴に立つ高い襟。すでに「見せること」が重要となったかたちのように思われる。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C.年・野津町公民館・大分県臼杵市 |

|

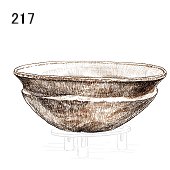

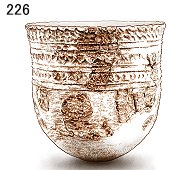

| 胴に穏やかなふくらみを見せる器。さらに、やや反り返って開く口辺と幾筋も立てに刻まれた線が優しい表情をつくる。 |

「深鉢」・B.C. ~B.C.年・野津町公民館・大分県臼杵市 |

|

| 細く帯状の口辺の簡素な浅鉢。口辺の周囲4カ所に縦にくぼみがあって、それは底に向かって細く尾を引いている。その間に、引き延ばされた長方形をつくる溝があるらしい。鉢の内側にはなにもなく、なめらかな曲面になっている。 |

「浅鉢」・B.C. ~B.C.年・野津町公民館・大分県臼杵市 |

|

| 輪郭は西日本でよく見る形式。このかたちでは、口辺は必ずするどくくびれる。このくびれはなんの目的だかよほど大切なものらしい。 |

「浅鉢」・B.C. ~B.C.年・野津町公民館・大分県臼杵市 |

|

文様の曲線は2本が組になって盛り上がったり、渦のように巻き込んだりする。復元された部分だけでは、繰り返しや対称性などのたしかな規則をこれらの模様の配置に見つけることはできない。曲がりくねった畝は別の方へ分かれていったり、たがいに近づいて合わさったりする。この畝の上をたどるように点線が軽やかに進む。この点線を置く前には、文様はまったく別のものだっただろう。文様に華やかさを加えるこの思いつきはいつからはじまったのだろうか。文様は一定の幅で口辺を巡っているようだが胴部との境界線があったのかどうかはっきりしない。

口辺の文様は、西日本のこのあたりでは思いがけないイメージを表している。それにもかかわらず、器のかたちはごくありきたりだ。口縁まぎわでやや開いて見えるのはこの正面付近だけだ。他の角度から見ると口辺は筒状に近い。このいい加減さは復元の手際のせいなのか、もともとのものなのか。 |

「深鉢」・B.C. 3,000 ~B.C. 2,000年・佐賀県立博物館・佐賀県佐賀市 |

|

| 小ぶりのこの器は、持ち運びのしやすいいかにも実用本位のかたちだ。それでも、口縁部には細かい刻み目を付け、口辺の内側にも2本の線を入れている。胴部に押しつけられた線の配置はどうやら適当だ。川にはいるときに腰に付ける竹かごでこんなのがありそうだ。 |

「深鉢」・B.C. 4,000 ~B.C. 3,000年・佐賀県立博物館・佐賀県佐賀市 |

|

| 簡素で実用的なボール。つかいみちははっきりしていただろう。ほとんど飾り気のない姿だがかたちに迷いはなくまるでろくろでも使ったように均整がとれている。しかし、口辺のつくりはあきらかに圧縮されたもので、もっと高くもっとくびれた前の時代のかたちを思い浮かべることができる。晩期の、これも縄文の器なのだ。 |

「鉢」・B.C. 1,000 ~B.C. 500年・佐賀県立博物館・佐賀県佐賀市 |

|

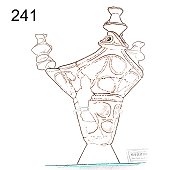

この器形と胴に巻かれた文様は西日本でたびたび見てきたものだ。文様は口縁の4つの突起に対応している。端を切り落とした帯を何本か組み合わせて表しているように見える。こんなにも単純化されているが幾何模様ではない。かつてはさらに流動的な文様だったのかもしれない。

器はていねいに復元されているけれども、よく見ると出土部分は限られている。この正面の文様の主要部分と右手の突起がたまたま出土したようだ。この右手の突起と他の3つの復元の際に作られた突起をくらべてみると表現がかなりちがう。もともとの突起は、あたかも「器の端にはい上がった蛇」のように生々しく見える。この両端がちょうど破片の割れ目に当たっているせいもあるかもしれない。 |

「深鉢」・B.C.2000 ~B.C.1000年・九州歴史資料館・福岡県小郡市 |

|

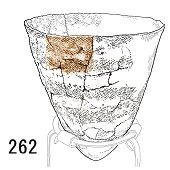

| これも復元の際の手際によるのかもしれないが、器の輪郭線はあくまでなめらかに整えられている。胴は高い位置に張り出して、ちょうどそこに文様の帯が巻かれる。帯を細めにしたのはこの張り出しに合わせたのだろう。4つの峰をもつ口縁部の出土部分は正面のこの2片にすぎない。 |

「深鉢」・B.C.2000 ~B.C.1000年・九州歴史資料館・福岡県小郡市 |

|

| 矩形の並ぶ押出文。復元したときの補修部分にもこの文様が精巧に再現されている。各出土片の隙間を石膏などで埋めていないので出土部分がはっきりしている。 |

「深鉢」・B.C.約6000.年・九州歴史資料館・福岡県小郡市 |

|

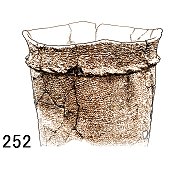

| 図柄の要素は細かく規則的に並べた細い線と小さな点だ。一つの囲まれたかたちの外側に同じ輪郭線をいくつも波紋のように並べ広げる。中のかたちの面と、そのとなりにできる線の集まりも面をつくる。また、かたちが何枚も重なったようにも見える。細かい点の列は線の並びの中に混じって精緻な印象をいっそう強めている。 |

「尖底深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

| 文様は不思議な線の流れを見せる。同じような線の重なりは全体を単調にさえ感じさせる。気をつけて見ると中程の三本の線はまとまってとぎれずに一周している。また、全体の中の各部分はすべて上の四つの頂点に呼応している。これらの規則は緩やかな流れの中に隠されてすぐには目立たない。 |

「尖底深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

| 胴の輪郭線がしなやかに心地いい。その側面の線をそのまま伸ばした四つの突起を勢いよく空に広げている。ここでも大湯と同じ縄模様を巡らせる。口縁をふちどる縄目は思いつくかぎりのいろいろなところでつながり降ろされて、いかにも熱心に分岐し結合して胴を包む。あまり規則的には見えないが文様全体は4つの突起ごとに繰り返されているようだ。 |

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

| 突起は明確に出ているがその頭は平らにひしゃげて遠慮がちだ。ここには、勢いや空間の占有、上昇への渇望などはない。一風変わった線で文様を描く。細い粘土ひもを貼り付けて、そのうえに縄文押印のための円筒を転がしたようだ。ひもの進む方向に転がしていて、なかには横へそれている部分もある。この線にはやや頼りなげな弱々しさがある。また、線そのものがわらのように浮き上がっていておもしろい。これも北地方の「線嗜好」の1つだ。 |

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

| 棺に使用した土器に描かれた文様は大湯の展示館でみたものとよく似ている。この壷の文様構成はたいへんはっきりしている。すべては3本組の線で描かれる。3つの重なった円弧が上下で向き合い、その中に縦に並んだ渦巻きがある。この円弧模様が胴の周りを3回繰り返し巡っているらしい。整然として、そしてなかなか華やかな葬送のデザインだ。 |

「壷形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

| いかにもやわらかそうなかたちが面を埋め尽くす。かたちには相手があってたがいに入り組んでいる。これは縄文の渦巻きの基本形だ。あの、流れるような連続模様の目立ってきた部分が独り立ちしたのだろうか。できてしまった隙間には1つか2つのちょうどよい形が入れてある。 |

「壷形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

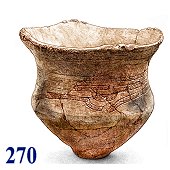

蓋といっても、この大きさでは目の前の容器のどれかに合う蓋ではない。この、左右に伸びてはUターンする線は結局のところ向こう側までとぎれずに続くのかもしれない。しかし、ひび割れのラインが目障りにからんで線をたどるのに苦労をする。

この、その場その場でしなやかに向きを変える曲線は単純な構成の中にいかにも縄文らしい軟らかい表情を出している。ほかの文化文明のもとにこの構成が用いられたら、まっすぐな平行線と厳密な円弧による模様にしたり、ただの直線の稲光模様や、中華皿にあるような直角の模様にしたりするかもしれない。

|

「蓋」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

図では、文様の線を主として描き色や陰影のほとんどを略した。実際に容器に描かれている文様の線は細く、また、彫りが浅いために長い間に消えかかったところや削り取れたところがたくさんある。線の表現はなかなか繊細で、それぞれがなめらかに進み隣り合う線とのあいだもかならずしも一定ではない。

模様は迷路のように連続するのではない。上下のかたちの隙間として腰高に締める細い帯が現れる。謎めいたかたちが上段にならび、下段にはさまざまなかたちが垂れ下がる。横にたどってみると繰り返しもあるが規則的ではない。容器のかたちも簡素だが慎重に細やかな神経を注いでつくられている。面や輪郭線の急激な変化を極力避けている。八つの峰が低く波うつ口辺部はわずかに開いて上の空間を迎える。ここで、内と外がごく自然に溶け合うかのように。 |

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

| 容器の胴には擦文土器と間違えそうな文様。もっとも、口辺部のかたちや文様からみて間違えるはずはないか。 |

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

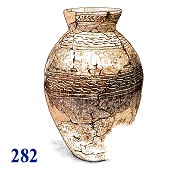

大きな壺の横帯の中にクランク型の短い線が一様に細かく描かれている。たぶん、文様は一つ一つの独立した線を描いたものではなく、この線の間に生じて一定の幅で続いていくかたちの方を描いたものだ。このクランクのすき間をたどっていくと、U字型に折り返す模様が浮かび上がる。

この文様の帯がもっと幅ひろいものだったら、やや右下がりに重なっていく模様をあきらかに見ることができるだろう。このためにクランクはどこまでも規則的に並んでいくのだ。だから、これを几帳面に削り取った人物はこの模様のイメージを思い浮かべながら作業を進めたにちがいないと思う。 |

「壷形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

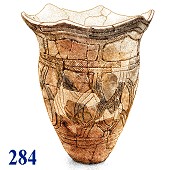

| 大きな深鉢形土器。口辺と上部の文様には例の縄状粘土ひもが使われている。口縁部には、その縄が外側で細かくはみ出す以外に突起はない。向きあった二つの渦巻やその配置などはきわめて規則的だ。外形は、擦文土器にふつうに使われるものとよく似ている。時代は遠く離れているから何かのつながりがあるはずはなく、するとこれは使用目的が似ていた結果なのだろうか。こんなかたちは縄文土器にもよくみられるから、時代に関係なく何にでも使える深鉢の平均的なかたちなのかもしれない。 |

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

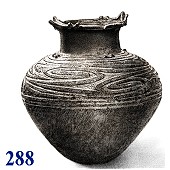

| 刻み進むヘラを持つ手は描くべきかたちをよく心得ていて細部にこだわらない。裏面は見えないが側面のまわりに同じ図柄が三度連なるようだ。その図柄自体はほぼ左右対称になっている。それは結果として左右対称に見えるだけで、描き手にそのつもりはないかもしれない。側面上部には六つの頂点の下にそれぞれ一つずつ区画が並ぶ。区画の中には何もなく、文様全体に粗密の変化をつけている。上部の区画はこうして何も描かないでおくか、または下の図柄よりさらに細かく何かを詰め込むかどちらかなのだ。区画にはどんな意味があるか分からないが口縁部のかたちを支えて全体を安定した組み立てに見せている。 |

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

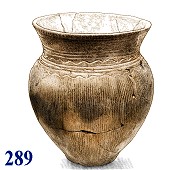

| 東北地方でよく見る注口土器だが、これは上部がおもしろい。容器上部に段を付けて段ごとに独特のふくらみを出している。最上段には細かい刻みを入れて肌合いを変える。その境にきつく巻いた帯がある。さらに鋭く入ったくびれがある。くびれから広がる模様がある。下のふくらみは敷かれた布団のように胴の上にある。口辺に施されているすべての細工がふくらみをを強調している。これらがかたちのいい胴の上に乗っていて全体にどっしりとした量感を感じさせる。かれらのこの感覚はどこから来たのだろうか。かれらは、日頃からこのような印象を与える何かをよく見ているのではないかと思う。注ぎ口にも丸みを出してはいるが、ここだけが硬さを欠いてよそから持ってきたような違和感がある。 |

「注口土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

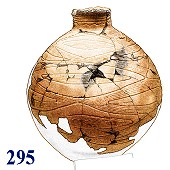

この土器は下の丸みのある胴と、そこから急に上方へ飛び出す部分からなっている。その勢いを視覚的に見事に表しているのが九つの頂点だ。各頂点は、上部輪郭線の作る直線の延長線上にあって、上に玉をつける。水滴が水面で跳ね返る様子を高速度撮影した写真をよく見るが、あの王冠のようなかたちがこれと同じだ。あの瞬間の様子をふつうに眼で見ることができるものかどうか知らない。けれども、この土器を見ると、彼らは心のどこかにあの様子に非常に近いイメージを持っていたらしく思われる。そのイメージを表すためにわざわざ下部に対照的な丸みをつけている。上部のかたちがたまたまできてしまっただけなら、その必要はない。

ただ、頂点に乗る玉には内側を向いた平面がある。ここに何か大切な意味があって、すべてのかたちはこの部分のためにできているのかもしれない。その場合は、我々が持つイメージなぞを勝手に当てはめるべきではないだろう。 |

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

| これだけはっきりしていると、表したかったかたちは隙間の方ではなく縄文を残して浮き上がらせている方だとよく分かる。もようは似たようなかたちを繰り返しながらどこまでも続いていく。文様の上と下では流れが左右から間近に寄り合っては反転する。中で流れているかたちがいずれこの左右どちらかに流れ込むようだ。この部分を工字文というそうだがこの場合は隙間の方をさしていっていることになる。文様全体はやや堅い感じがする。短いままに鋭く反転する部分が多いせいかもしれない。 |

「壷形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

| この文様には、縄文時代の人々のかたちについての感じ方を見ることができるように思う。それはかたちのさまざまな動きや配置、そのまとめ方や広げ方などに表れる。ここには、長いゆるやかな線、しなやかに向きを変えては丸まるかたち、その入り組んで向き合う配置、隙間の鋭く尖る角となめらかに引き延ばされた輪郭などが描かれている。この文様を渦巻く流水と見るのは現代人の勝手な想像かもしれない。けれども、ここにある線やかたちそのものから受ける感じは昔も今も同じなのではないかと思う。 |

「壷形土器」・B.C. ~B.C.年・市立函館博物館・函館市 |

|

| 側面では、首のくびれにきざまれた波模様から真下に細かく密な線が下がる。この表現は胴のふくらみをいっそう柔らかく見せる。器のかたちもよく整っている。すべてがひかえめで繊細な作業だ。 |

「深鉢形土器」・B.C.200 ~A.D.700年・市立函館博物館・函館市 |

|

| 文様は硬く装飾的。口縁部の処理は容器を硬く強固なものに見せる。口辺ではくし様のもので線を刻むことで、首をめぐる点線を強く締めている。胴の側面をめぐる模様ではX状に組まれた図形が4つ続くらしい。少し右手からのぞくと5つ目のX字が半分だけ描かれている。これはもともとこういう予定のものだったとは考えにくい。帯状の連続模様はそれ自身が一体のもので、図形がどこでおわっても気にすることはないのだ。 |

「深鉢形土器」・B.C.200 ~A.D.700年・市立函館博物館・函館市 |

|

| こうして逆さ円錐状にした土器の使用について、とくに底を尖らせた理由についてはあまり見聞きしない。こうした土器を前にして、それがどんなふうに使われたかを想像することはごく自然なことだ。そこで、さらに注意深く観察することにもなる。逆さ円錐を見てすぐ思い浮かべるのは「こま」だ。尖り底を軸に回転させるような何かの作業があったのかもしれない。あるいは、底を地面にめり込ませて固定し、手頃な大きさの三つの石の間に立てたのかもしれない。また、こうして上まで真っ直ぐに口を大きく開くのはなぜだろうか。たとえば、底を床や地面につけたまま必要な角度まで傾けるような作業があったかもしれない。この容器などは側面が水平に近くなるまで傾けることが可能だ。 |

「尖底深鉢形土器」・B.C.7000 ~B.C.4000年・三沢市歴史民俗資料館・青森県三沢市 |

|

| 浅い線はすべて3本にまとめられている。V字型に接する縦の線は気ままに傾く。その点を別にすれば構成はごく計画的だ。 |

「尖底深鉢形土器」・B.C.7000 ~B.C.4000年・三沢市歴史民俗資料館・青森県三沢市 |

|

| すでに口縁部が水平ではない。この、上方に「立ちのぼる」、「はいあがる」、内面に「溶け込む」、「吸い寄せる」傾向は縄文のデザインがかなり早くから持っていた基本的な面だったらしい。なぜか早くから芽生えた「水平を避けたい。」気持ちは合理的な使いやすさなどをのぞむ気持ちを抑えるほどやむにやまれぬものだったということか。 |

「尖底深鉢形土器」・B.C.7000 ~B.C.4000年・三沢市歴史民俗資料館・青森県三沢市 |

|

| 文様は上部とその下を二様に分けて描いている。どちらの文様も納骨用の容器によくある模様だ。明確な縁取りで続く文様は、ついついあちらこちらと追いかけ眺めてしまう。右側から背後をのぞいてみると下の文様はほとんど同じものが描かれているのが分かる。これが、上の文様の場合は正面の図でほぼ左右対称の模様の一部が順に移動して、背後で別の左右対称図になるようだ。いつものようにフリーハンドで描いていて、順送りにしているうちに思いがけなくこの模様ができたのでたいそう喜んだのではないか。 |

「深鉢形土器」・B.C.7000 ~B.C.4000年・三沢市歴史民俗資料館・青森県三沢市 |

|

| もようは巾を変えたり、二叉に分かれたり合流したりする。また、緩やかなカーブの外側では徐々に鋭角に突き出て他に接したりする。端や合流点、分離点では、まるで互いに粘着力ののある液体のような様子を見せる。このような文様は人々のどんな記憶から来たのだろうか。 |

「壺形土器」・B.C.300 ~A.D.300年・三沢市歴史民俗資料館・青森県三沢市 |

|

| 後北式土器。江別市でたくさん見たのと同じ土器の破片だ。あの、部分を引っ張ってのばしたようなすがたを思い出す。この文様の影響は北は南千島から南は東北地方にまで及んだという。この特長のある文様はよほど魅力的であったらしい。 |

「壺形土器」・B.C.300 ~A.D.300年・三沢市歴史民俗資料館・青森県三沢市 |

|

→ Ⅳへ → Ⅲの上へ戻る |