|

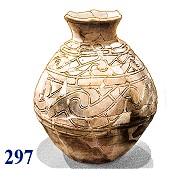

297 2本線の陥入によってかたちづくられたS字。その連続模様が上下2段で続く。よく見ると上段のもようは下の小型版ではなく、やや省略されて実はきちんとしたS字をなしていない。ここでは、下と同じ雰囲気でさえあればよかったのだ。文様の繰り返しと口辺の突起の位置とには関連があるようだ。

「壷形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県立博物館・秋田市 |

|

|

298 見慣れないかたちと文様の土器。かたちはともかく文様はどこか異様で、誰かが勝手に置いていったように見える。一見、ばらばらだが舟形の右の端を正面にすると左右対称に近い配置に見える。けれども、両側面がすべて対称ではない。この正面でまっすぐ下におろした明確な線の両側だけは対称にしたかった。それ以外はもっと気ままに置きたかった。そんなふうに感じられる。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県立博物館・秋田市 |

|

|

299 鉢の上に冠をのせたような姿。この冠がなければまことに使いやすいかたちなのだが。いま、われわれがそんなふうに思うような使い方を当時の彼らはしていなかったということか。たしかに、冠を隠して見てみるとなんだかおもしろくもないかたちだ。なにか貴重な品を包み込むようにふくらむ胴と、その広がりを繰り返すようにひらく冠。この輪郭を心ゆくまで緻密にえがくために、作り手は何度も何度も器を回して眺めたにちがいない。たぶん、戸外の明るい陰のもとで。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県立博物館・秋田市 |

|

|

300 水平に思い切り張り出した胴の上に低く立てた口が開く。この注口土器も注ぎ口の低い位置のために中身の液体は容器の胴の半分ほどに溜まるだけである。その点でもこれは実用の器ではない。底の狭い高台も液体がいっぱい入った容器をささえるには向かないので、もともと、そのつもりはなかったのだ。しかし、これだけ口を広く開けてあることから、たびたび液体が中に注がれたと思われる。使うときは注ぎ口の下を手のひらでささえ、さらに別の手を胴の端に添えて容器を傾ける。

出土した口辺の破片は二つ。その部分は広い口辺の一部に過ぎない。復元作業のとき、この破片のわずかな傾斜からこの口辺のかたちが想定されたようだ。

「注口土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県立博物館・秋田市 |

|

|

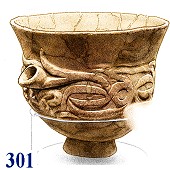

301 やや大きめの注口土器。その胴まわりに分厚い文様が張り付く。こんなにもうねり、くねり、そりかえって口をひらくこの物体は奇妙に生々しい。その注ぎ口は文様のデザインの一部である。このために立体的な表現なのだ。ここでは、文様の中の何者かがその口をひらいて容器を持つ者に液体を注がせる。

「注口土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県立博物館・秋田市 |

|

|

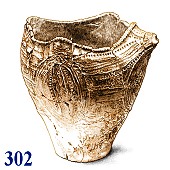

302 文様は華美。これは当時、樺太南部から本州北部まで広く流行していたかたち・文様だという。北海道南部に住む人々がここまで行き来していたか、あるいは、ここに住みついていたか。この広い地域一帯に住む人々は、もともと同じ祖先の末裔としてたがいに交流し同じ文化を伝える人々だったのかもしれない。注口土器のかたちだが、なぜかこの注ぎ口は閉じている。

「注口土器」・A.C. ~A.C.・年秋田県埋蔵文化財センター・男鹿市 |

|

|

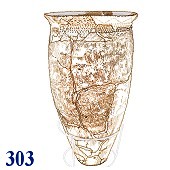

303 全体はごく単純なあっさりしたかたちだ。側面には微妙なふくらみがある。細く優雅にすぼまった胴。底は狭い。上もわずかにすぼまってから浅い口を開く。この口辺のすぼまったところに突き刺したような点を何段も並べている。これはずいぶん上に寄っているので、よくあるようにはっきりした線を境に上下の文様を変えるというほどのものではない。この土器は、口辺部の開き方や胴のわずかなふくらみなどに容器らしいかたちがあって、また、無理のない輪郭線などから柔和な落ち着いた姿を見せる。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・男鹿市 |

|

|

304 細かい縄文が入れ違いに段を見せる土器。この地味な姿の中に刻まれた文様からは、控えめではあるが華やかさを楽しむ気持ちが伝わってくる。口辺にただ1本の線を置いたところもその感じを強める。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・男鹿市 |

|

|

305 305 これは木目状の繰り返し文様。この文様は、棒の一箇所にひもを止めて、その両側に巻いたものを転がしたのだいう。何千年も前の人々がこのおもしろい模様の作り方を見つけて土器の装いに使っていた。それがまたなんともおもしろい。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・男鹿市 |

|

|

306 線で文様を描いた土器。描線はラフスケッチのよう。描き手は彼自身が思いつくままに描き加えていったのか、それとも、彼の頭にはっきりとしまい込まれているかたちを一定の決められた順序で描いていったのか。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・男鹿市 |

|

|

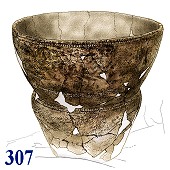

| 307 2段にふくらんで上に広がる土器。段の境目は、ただくびれているのではない。下のふくらみのすぼむところに2本の線が巻かれて、このすぐ上で二つの容器が重なっているように見える。重なる上下それぞれの輪郭線もそんなふうにできている。「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・男鹿市 |

|

|

308 口辺に5つの波が立つ。このゆったりとした波の線と、おおらかに広く開いてかたちづくられる輪郭線とはよく調和している。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・男鹿市 |

|

|

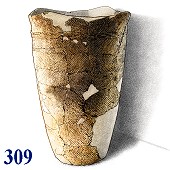

309 ほんの少し開く口辺をゆるやかに波打たせ、底部に向かっては胴を微妙な曲線ですぼめる。全面につけられた縄文は上下で違えている。その境界に線はない。口辺部に帯があるがその上も縄文を変えていない。帯はあとから入れたのかもしれない。上半分の縄文には矢がすり状に積み重なった模様のほかに、向きが変わって菱形の模様も見えている。彼らはこういう変化も楽しんだのだ。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・男鹿市 |

|

|

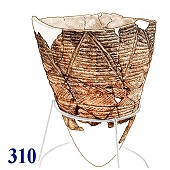

ここにも中段以下に矢羽根文が見られる。この容器の作り手はあまり細部ににこだわらない。V字型の模様の下に横線が並べてある。横線のなかにはV字にはさまれてその部分だけが傾いているのもある。V字を重ねてから手を加えたか、あるいは はじめにV字を刻んで、それからすべての横線を入れたか。矢羽根文のなかに、やや乱れた横線が何本かある。これを見ると、矢羽根文を先に刻んだように見える。容器の底は失われているが、この横線の下にも矢羽根文は底部に向かって続いているようだ。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・仙北市 |

|

|

311 これはなんと豪華な姿。輪郭の曲線は思いがけない均整を見せ、上下の文様は不思議に大胆なくみあわせだ。何かの偶然で凡庸な手が生み出した見事な対比か。上の細かい横線はこれといった主張もなく目立たないものだがこのようにくびれた首にはこれしかない。そのすぐ下からいきなり華やかな木目模様が底近くまで下ろされる。容器の口に波のうねりを乗せず、とがった突起も生やさないというすてきな感性。これは貯蔵用の土器だという。口辺のくびれたこのかたちは何かでできた円盤状のものでふたをするのに都合がいいのだろうか。輪郭の曲線は思いがけない均整を見せ、上下の文様は不思議に大胆なくみあわせだ。何かの偶然で凡庸な手が生み出した見事な対比か。上の細かい横線はこれといった主張もなく目立たないものだがこのようにくびれた首にはこれしかない。そのすぐ下からいきなり華やかな木目模様が底近くまで下ろされる。容器の口に波のうねりを乗せず、とがった突起も生やさないというすてきな感性。これは貯蔵用の土器だという。口辺のくびれたこのかたちは何かでできた円盤状のものでふたをするのに都合がいいのだろうか。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・仙北市 |

|

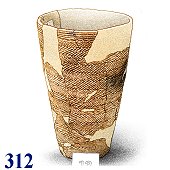

312 まっすぐに開く側面はあたかも平たい板の上で転がしたかのよう。口辺の帯以外は一様に隙間なく矢羽根文様を積み重ねる。容器のこの簡潔な装いは原始時代とか土俗的とか未開とかいわれるものとはまるでちがう。

「注口土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・仙北市

|

|

313 この容器はおそらくいつも両手に受けて使ったのだろう。この、えぐるように線を引いた道具を知りたい。

「注口土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・仙北市 |

|

314 幅広の線文様が分散して置かれた土器。これに似たかたちの容器と文様は山形県長井市で見た<図>。このかたちと文様は東北地方日本海側で地理上の同じ範囲を占めるのだ。この広く行われた表現にはいつも共通した意味が込められていたにちがいない。それも、簡単には変化しないはなはだ根強いものとして。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・仙北市 |

|

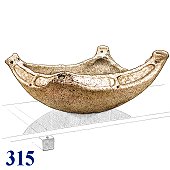

315 この白っぽい素材が砂混じりの粘土質だったのか、あるいはわざと砂を混ぜたのか。筒状に伸びた突起の横には小さな穴があるが貫通していない。これは細い竹筒の端を押し当てたようにも見える。この見事な丸底は何のためか。

「浅鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・仙北市 |

|

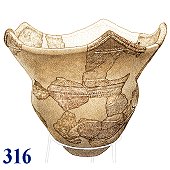

316 上部が派手に広がった深鉢に矢羽根文様。ここでは矢羽根の擦り消し文様となる。これがほとんど全側面にめぐらせてあったらしい。胴のくびれには2本の刻み線に端正な帯。残念ながら、出土部分が少ない。この文様を描いた破片がもっとたくさん出土していたら、この優雅な文様の広がる様子を楽しめたのに。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・秋田県埋蔵文化財センター・仙北市 |

|

317 口辺部に透かし彫りふうの模様を刻む土器。側面では山梨でたくさん見た模様の付け方。曲面で流れる線の変化がおもしろい。容器下部の文様が欠けているのが口惜しい。しかし、側面の半分近い出土部分がそろっているので文様構成のだいたいは想像できる。

つぎつぎといくえにもとりまいていく同心円には吸いよせるような力がある。そこへ斜めの線たちが集まっていく。これらは胴の水平線で上下に分けられ、巧みにバランスを取りながらそれぞれ繰りかえされる。土器の側面をキャンバスにした繊細な表現、雄大な構成。口辺の無機的な文様との対比は巧妙。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・柏崎市立博物館・新潟県柏崎市 |

|

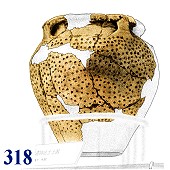

318 これは珍しいヒョウ文柄。このモダンな図柄も当時はたくさん行われていたのに、いま目にするのがそのわずかな一部だから珍しいということもあるかもしれない。ともかく、こんなこともやってみて、これも容器を飾るのになかなかいいものだと思った人がいたのだ。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・柏崎市立博物館・新潟県柏崎市 |

|

319 口辺に帯を巻く端正な姿の土器。この幅広の帯に何も飾りを入れなかったところがいい。胴の文様は、するどい直線で削り取ったように見える。その下に、削り取るまえになにか文様があったようだ。おそらく、口辺の縄文と同じものが容器の側面の大部分にあったと思われる。単調な縄文が作り手に気に入らなかったか、あるいは、それはもともとの下地なのか。いま見ると、このするどい線はその下地を消してしまうような荒々しさだ。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・柏崎市立博物館・新潟県柏崎市 |

|

320 せまい底から朝顔形にひらく深鉢。このかたちは広く行われた基本的な器形の一つだ。この仲間の土器は常に輪郭線の流れに注意を払っている。ここにある容器の内側は明確な段を付けて面の傾きを違えている。口辺部の破片の内側には、まるで注ぎ口の痕跡とでもいうように浅い溝がある。外側上部に付けられた装飾は、これに似た器形によくあるようにいずれはもっと派手な貝殻様装飾などに発展するのかもしれない。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・柏崎市立博物館・新潟県柏崎市 |

|

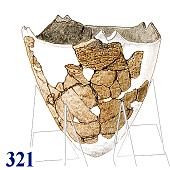

321 線のあいだに点を置いた文様。「遺構外出土」 と表示されている。二連の突起が四つあるが、どうやらすべて復元の際に補修されたものらしい。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・静内町郷土館・北海道静内町 |

|

322 曲線をえがいて底の尖る土器。この下部は底近くで一旦ややふくらんでいる。尖った底まで出土片は続いているので輪郭はこのとおりの曲線だったのだ。口辺のわずかなすぼまりがこの表情に呼応する。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・静内町郷土館・北海道静内町

|

|

323 縄文のくっきりと残る土器。図の正面で口辺からするどくとがった底まで出土片が続いている。背後はほとんど失われている。このように底のとがった容器は底からつくりはじめるはずはなく、さかさに積み上げていったにちがいない。それでも、最後のとんがりはむずかしそうだ。うえに開いた穴が小さくなってきたら、生乾きにしてから平たく敷いた織物のうえに横たえる。口から片手を入れて、内外から両の指先でとがった底をつくる。口辺に波形を乗せたい場合もこうして横たえて作業したらいい。東北地方の早い時期にほとんど円錐形にとがった容器があるのはこの作業のためかもしれない。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・静内町郷土館・北海道静内町 |

|

324 こうした細ひもを置いたデザインを本州ではあまり目にしない。下地にはきわめて細かい縄文が向き違えて施されている。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・帯広百年記念館・北海道帯広市 |

|

325 平らな上下にずんどう。後の世ではごくありふれたかたちだが縄文の世界ではむしろ数少ない姿だ。胴には細かい縄文が一面にていねいに刻まれる。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・帯広百年記念館・・北海道帯広市 |

|

326 口縁は、もともと整えるつもりがなかったか、あるいはこの胴のかたちによくあるように上に広くひらいた口辺部がのっていたか。いま、口縁部は摩滅したようになめらかに見える。器の表面のすべてに細かい縄文を施す。あたかも空白を残すまいとするかのように。東北地方の甕棺は、これと同じように胴部全体を文様で覆うが口辺を壷型の口にする場合が多い。口辺部を欠いたそのせいかこの姿は見るからに不格好。

「甕形土器」・B.C. ~B.C.年・帯広百年記念館・・北海道帯広市 |

|

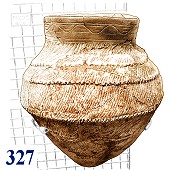

327 これもいくらかかたちがゆがんでいるが、それは復元時の成形のしかたによるのかもしれない。上の3本の帯は下に重なるひだのようになっている。

「深鉢形土器」・B.C. ~B.C.年・帯広百年記念館・・北海道帯広市 |

|

328 これとよく似たはだざわりの土器を四国松山で見た(→Ⅲ- 図-206、209)。そちらはほとんど真っ黒だった。時と場は大きくちがうが、くらしにどこか似たところがあったからだろうか同じような結果を生んでいる。人々はこの容器を腕に抱えてそのたびにこのごつごつした感触を味わっていたにちがいない。

「深鉢形土器」・B.C. 4000 年頃 ・帯広百年記念館・・北海道帯広市 |

|

329 意図されたかどうかわからないが華麗な装飾。これは左胴部のように張り出してすぐ上へ絞られた姿だろう。全体のかたちがいびつなのは復元時の手際のせいか。口辺の欠損がそのままになったのはよかった。

「壷形土器」・B.C. 4000~3000 年 ・浦幌町立博物館・北海道浦幌町 |

|

330 何かの物のかたちを描いているわけではないが続縄文時代の土器文様は絵を見るようにおもしろい。それは、にぎやかな構成の図柄が多いせいか、あるいは、あさい峰をつらねてつぎつぎに続いていく線のせいか。彼らが図柄に使うのはいつもこのごくめずらしい特長のある線だ。線は並び、流れ、ときには大きく面を囲み、集まっては何かを支えて見せる。それらが器の表面をおおって不思議な立体感をかもしだす。しかし、線の表現としては非常に範囲のせまい、融通のきかないものだ。

「深鉢形土器」・B.C. 300~A.C.600 年 ・浦幌町立博物館・北海道浦幌町 |

|

331 この隆起線文は、口辺を取り巻くように垂らした半円のように見える。しかし、近づいてみるとそれはいくつかに分かれた線が続いておかれているものなのだ。これは半円を描いたものではなく、こんなふうに続いていく何か(と何か)を表したもののようだ。半円状のものはそれぞれの突起の間にも渡されて大小二重の飾りとなっている。

「深鉢形土器」・B.C. 7000~B.C.4000 年 ・浦幌町立博物館・北海道浦幌町 |

|

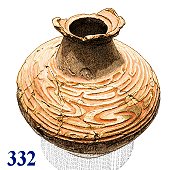

332 この流れる水のような文様は2400年後のわれわれにもある感銘を与える。それが、たまたまわれわれの好みに合うかたちにすぎないのか、または、かれらの持っていた感覚がまさにわれわれと同じものだったからなのかわからない。

「壷形土器」・B.C. 1000~400 年 ・釧路市立博物館・北海道釧路市 |

|

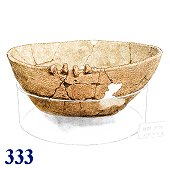

333 浅く細かく施された縄文はさまざまな向きを示している。作り手が市松模様のように配置していったのかと目を凝らすがよくわからない。

手前の4つの突起は何に役立ったのか不明という点で縄文的だ。付け足しのように1箇所に集まった小さな突起は器の上を飾るものとしてもずいぶん奇妙だ。これらが実用ではないとして、また、てきとうにひねっただけではないとして、突起1つ1つのかたちの少しずつ違うところからすると、ちがった4つの意味をそれぞれが表したか。かつてもっと大きくて、非実用の重要な意味を示していたものが時間とともに つくり手の代をかさねるごとに小さくなり、一箇所に寄せられて意味もうすらいできてしまった姿のようにみえる。たとえば、百年とか2百年かけて多くの世代の人々がこのかたちをくり返しつくり続けてきたら、こんなことも起こるのかもしれない。

「浅鉢土器」・B.C. 1000~400 年 ・斜里町立博物館・北海道斜里町 |

|

334 取っ手かと思われる変な出っ張りは別にして、このかたちは円形の升。陶芸の初心者が板作りの新しいバリエーションを試みるときの一つ。この場合の側面は、やはり積み上げていったのだろう。遠い時代のまだ形の定まらないときにこのように単純なかたちを思いつくことはむしろめずらしいことなのだろう。

「浅鉢土器」・B.C. 1000~400 年 ・斜里町立博物館・北海道斜里町

|

|

335 器形と文様は江別式の仲間。容器の口は口辺をとりまく波線とともに一方向にわずかに傾く。側面では水平に重なる線の上に向きの異なる4本の幅広の線を途中まで載せる。これは、この時代の土器によく見る表現。人々はこの「平面の重なり」がよほど気に入っていたらしい。この時代の人たちは一種特異な平面構成の感覚を持っていて、これもその重要な1つなのだ。たしかに、この表現は「上下に重なる」、「異なる向きの中に潜り込む」、「押し分けてはいる」、「周囲との明らかな差異」、「平面上の立体感」、などなどおもしろい場面構成を生み出す

。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C.600 年 ・斜里町立博物館・北海道斜里町 |

|

336 小振りな丸いポット。大事な小物を入れて棚においたか。うまい飲み物を炉の炎で温めたか。装飾文様には動きがなくかたい連続幾何文様。口縁を斜めにカットしてやや内側に鋭い嶺を立てて巡らせる。これが、器をいっそう硬質に見せている。側面では3重円の一部がかけ落ちている。この様子から見ると制作時は表面にねんどの細ひもをおいて、その両側を指で沈めていったかと思われる。この文様のすべての線がその繰り返しで描かれる。平行線が多いのもそのせいかもしれない。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C.600 年 ・斜里町立博物館・北海道斜里町 |

|

337 もちろん、別のものだがこれはまるで舟の埴輪。

「舟形土器」・・B.C. 1000~B.C.400 年 ・北網北見文化センター博物館・北海道北見市 |

|

336 この厚みの薄い容器はむだのないすっきりしたかたちだ。それでも、このさざ波をのせる必要がある。これはここちよい飾りのためか、あるいは代々伝えられて、おいそれとないがしろにできない出入り口の大切な姿か。正面の2つの穴はその位置からみて補修用ではないと思われる。この穴にひもを通しても器のこの厚さではどんな場合に役立つだろうか。

「深鉢土器」・・B.C. 1000~B.C.400 年 ・北網北見文化センター博物館・北海道北見市 |

|

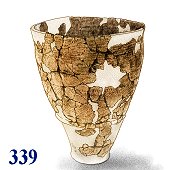

339 出土した土器破片はほとんど粉みじんになっていたようで、それらが根気よく丁寧に復元されている。容器側面の輪郭では口辺部分をわずかに絞ったうえで開いている。

「深鉢土器」・・B.C.5000 年頃 ・羅臼町郷土資料室・北海道羅臼町 |

|

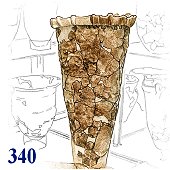

340 これはとても重そうなので、いつもどこか決めた場所に据え付けていたに違いない。たとえば、3分の1ほど地面に埋めたら安定するだろうがその場合は何に使えるだろう。

「深鉢土器」・・B.C.3000 年頃 ・羅臼町郷土資料室・北海道羅臼町 |

|

341 これは「ソウメン文」という装飾を施した土器。細かく軽快な波模様が続く。これはあきらかに「縄文」ではないし、その後のアイヌ文様とも大きくことなる。この装飾に限っていえば表現は単調でひかえめな表情。

「深鉢土器」・・A.D. 年頃 ・羅臼町郷土資料室・北海道羅臼町 |

|

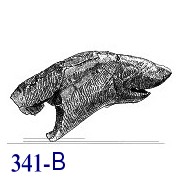

341-B 木材は炭のように黒くなっている。正面から見ると顔を 少しこちらに向けている。展示では上あごの出っ張りを透明 な円筒で支えている。その正面よりもこの横からの姿のほう

がヒグマらしい迫真の表現だ。こうした写実的表現は日本列 島の人々のあいだには滅多に見ないものだ。

「木彫」・・A.D. 年頃 ・羅臼町郷土資料室・北海道羅臼町 |

|

342 容器の厚みは薄い。早い時期の土器の多くが薄手にできているのはなぜだろうか。

「深鉢土器」・・B.C.6000~4000年頃 ・網走市郷土博物館・北海道網走市 |

|

343 続縄文時代の土器。この容器の作り手は流れる曲線を楽しむ気持ちをまだいくらか持っている。しかし、口縁からのび出た装飾は左右対称の3本を下でまとめるとすぐに容器の表面に溶け入ってしまう。ここには空間に伸び広がろうとする勢いはない。この容器の側面に刻まれた細い線は不規則にうねる波を思い出させる。縄文人だったら、さらにたびたび線の幅を変えただろう

。「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C.600頃 ・網走市郷土博物館・北海道網走市 |

|

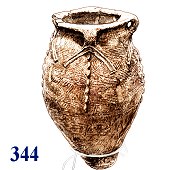

344 同じかたちのとっ手を4回くり返し、その下にほぼ左右対称の同じ文様をくり返す。それでもかたくならないのは、手描きの軽やかさと華やぐ装飾性のせいか。細い線は2,3本、あるいは数本が寄せられてまとまると器の表面を薄れつつめぐる。やわらかい線のまとまりは一種の面のようでもあり、実際に囲まれた強い面を上に受けてそれをきわだたせたり、どこか重たさを感じさせて垂れ下がる鎖の方に引きよせられたりする。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C.600頃 ・網走市郷土博物館・北海道網走市 |

|

345 よく見る文様の土器。たがいに2本線で接して区画されるもようが容器の表面をおおっている。たんねんに線を留めてはいろいろな区画面を並べていく様子をながめるのは、それだけでおもしろい。「表面をおおう」意味が何かあるのかもしれない。けれども、ここではそれはすでにかたちだけのように思われる。文様は単純なきまりで繰り返され、余計な思いの広がる場はほとんどない。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C.600頃 ・網走市郷土博物館・北海道網走市 |

|

346 二度目に見る口縁のかたち。まるで鋭く割り出した石器の刃のようだ。短期間にこの口縁をたまたま二つ目にしたのだが、これはほんの一部に過ぎないのだろう。当時にあっては多くの人々がさかんにこれを作っていたとも考えられる。この外から内へ傾斜したかたちの口はけっして実用的な容器の口ではない。目で見た感じとして、ある「ながめ」としてこのかたちが必要だったにちがいない。このかたちは怜悧に、なにかを拒むように屹立する、やさしさのないかたちだ。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C.600頃 ・網走市郷土博物館・北海道網走市 |

|

347 この器のかたちと文様は各地の早い時期の土器に広く見られる。その理由は、かたちとしてはどこでも当時は同じような暮らし方をしていて器のつかいみちが同じだったせいか、あるいはこのかたちが作りやすいかたちなのでどこでもついついこうしたかたちになってしまうのか。文様については、この器の表面の凹凸が熱を伝えやすくたき火の上で煮炊きが早くできるからという説がある。実際に確かめてそんなに差が出るものか、人々がその差を実際に感じ取ることができてこうした文様を刻んだのか、と思う。あるいはこの文様も当時の流行の一つで1,000年もの時間があれば列島のどこかから列島各地に広まるものなのか。

「深鉢土器」・・B.C.5000年頃 ・ところ遺跡の館・北海道常呂町 |

|

348 ととのっていて、それでも表情ゆたかな器形。よくある実用だけをめざした容器はこうはいかない。そんな場合はこのようなここちよい比率と曲線を無視されてほとんど無機質にちかい瀕死の表情をみせる。ただ、このくりかえし文様はややかたい。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C.600頃 ・ところ遺跡の館・北海道常呂町 |

|

349 何らかの事情でこの土器の側面は荒れていて、すり減ったようにも見える。そのためにこの派手な文様はいちじるしく明確さを欠く。中央のもようは放射状に開いて、さらにその一部がとなりのもようにつながっていくように見える。これはなかなか変化に富んだ複雑な構成になっているようだ。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C.600頃 ・ところ遺跡の館・北海道常呂町 |

|

350 このかたちには堅い木材から一気に掘り出したような力強い重量感と質感がある。あいだを区切る溝はまるで丸刀でけずり取っていったように見える。表面の細かいもようがとなりに続く様子はない。これは後からひとつひとつきざんだものらしい。ここにあるのはまさにかたちそのものだ。

「深鉢土器」・・B.C. 1000~B.C.400 年 ・ところ遺跡の館・北海道常呂町 |

|

351 この注口土器はずいぶんあっさりしたデザインで、器の輪郭も文様も凡庸だ。文様は数本の線でできていて、線のあいだを沈ませるなどはしていない。

「注口土器」・・B.C. 300~A.C.600頃 ・ところ遺跡の館・北海道常呂町 |

|

352 この土器の口辺にはどこか異国風の別の民族の手になるかたちのように感じるところがある。擦文土器はどれも同じように見える。器の雰囲気は堅く文様と器形は変化に乏しい。

「深鉢土器」・・7世紀~13世紀頃 ・ところ遺跡の館・北海道常呂町 |

|

353 整形した器の素肌に極細・極小のねんどをのせている。表面に細工するのはこれだけ。波もようと魚のシンプルで控えめなおとなしいデザインだ。

「深鉢土器」・・7世紀~13世紀頃 ・ところ遺跡の館・北海道常呂町 |

|

354 口辺は波形に大きく張り出して上方の空間を迎える。波形は緩い弧を描いていてその先端や谷間に鋭さはない。そのうえ波には内側にも縁取りがあって厚みを見せる。それらのためかこの器のすがたは重く堅く動きのない感じを与える。丸くすぼまった底はぬけている。

「深鉢土器」・・B.C.2000~1000年 ・小樽市博物館・北海道小樽市 |

|

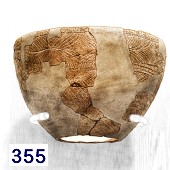

355 側面上部には見事にしなやかに華やぐ線描。出土部分がもう少しあればよかった。ここだけは続縄文の器のどれかに近い感覚か。

「深鉢土器」・・B.C.2000~1000年 ・小樽市博物館・北海道小樽市 |

|

356 上部の口辺は無文。下部は確かではないが無文だと思う。やや盛り上げて帯状に刻まれた文様には上下に蛇行する線がいくつかある。うつわ全体は調和のとれた比例配分とすっきりとしてひきしまった輪郭線でよくととのった姿を見せる

「深鉢土器」・・B.C.2000~1000年 ・小樽市博物館・北海道小樽市 |

|

357 棚の陰でまるい側面を明るく見せる。このように上下をせばめて胴を球形に近く保つにはうつわの成形にそれなりの工夫が必要だろう。文様は赤く彩色されている。どんな場所をこのかたちと色で飾るのだろうか。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C.600頃 ・よいち水産博物館・北海道余市町 |

|

358 上下の波線のあいだにいく本かの平行線が向きをちがえた帯のように配置される。帯は一種の面を見せてその面の交錯する構成となる。下の波線からななめにくねって降りる数本の線。これは、より糸を巻いた円筒を転がしたものらしい。このもようの表情は胴の柔らかいふくらみによく調和する。このうつわにはこの時代の注口土器によくあるようなはげしい表現はない。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C.600頃 ・よいち水産博物館・北海道余市町 |

|

359 これは風変わりな線描をほどこしたうつわだが、そのすがたはつぎ口のある彫刻といってもよい。この角度からこれを間近に見ると、するどく立ってつらなる峰々がくねり曲がって胴を包んでいる。はげしくおどる波がうつわのつぎ口から胴へ流れ降りる。あるいは突き出されたつぎ口に向かってまわりの奔流が強く吸いあげられているようにも見える。いま目の前にして立つ者も、おそらくむかしの作り手もそのはげしいうごきに魅せられる。

「注口土器」・・B.C. 300~A.C.600頃 ・フゴッペ洞窟遺跡・北海道余市町 |

|

360 側面にゆるやかな曲線を見せる土器。底部が失われているがひだり側面の輪郭線からどんな全体像を想像できるか。うつわの底が欠けているだけではなくて、もう少し側面は続いているように思われる。上下二段に3、4本の横線がずいぶんいい加減に引かれている。まっすぐ水平に引く必要はまったくないのだ。

「深鉢土器」・・B.C. ~B.C. ・原子力PRセンターとまりん館・北海道泊村 |

|

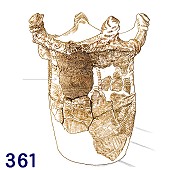

361 この土器でつい目を引いたのは、側面上部の出土部分(拡大部分)だ。中央のA図は文様らしき部分をその気配もふくめてできるだけたどったもの。しかし、これはまるで縄文らしくない。みぎのB図は復元者の表現に似せて線らしき部分をたどったもの。このばあいはおおいに推量を加えている。このどちらかがかつて明確に描かれていたはずの文様に近いのだろうか。

「深鉢土器」・・B.C. ~B.C. ・原子力PRセンターとまりん館・北海道泊村 |

|

362 何かの互いを縫い合わせたような線を文様とした土器。これは容器の側面を分割しているようにも見られ、上部では念を入れてなぜか確実に口縁にまで達している。側面をふくらませてぼってりとしたすがた。口が広く物の出し入れのしやすい実用的なかたちだ。

「深鉢土器」・・B.C. ~B.C. ・原子力PRセンターとまりん館・北海道泊村 |

|

363 スマートな器形にくさりもようのラフスケッチ。

「深鉢土器」・・B.C. ~B.C. ・原子力PRセンターとまりん館・北海道泊村 |

|

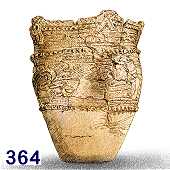

364 側面をかざる線描と数珠状のおび。4つの頂点の下にそれぞれことなる紋章。かつても、この豪華版深鉢はたびたび嘆賞の視線をあびたにちがいない。ここでも縫い合わせ線が側面を仕切っている。底部は出土しなかったようだ。

「深鉢土器」・・B.C. ~B.C. ・原子力PRセンターとまりん館・北海道泊村 |

|

365 口辺部は楕円ではなく角の丸い長方形と見える。土器の地肌は焼成時の炎か煮炊きに使った際のすすか、ほとんど黒くなっている。その黒い地肌もふくめて側面全体に非常にきめ細かい縄紋がつけられているのが分かる。これはうつわ成型時の重要な作業だったのだ。この口をなが四角にした容器を何に使ったのだろうか。このかたちにした理由がかならずあるはずだと思う。

「深鉢土器」・・B.C. 4000~B.C.3000 ・江差町郷土資料室・北海道江差町 |

|

366 口辺に2本の線を巻く。多少上下していてもあまりかまわないという風情。その線から模様らしいものがつるされている。円が2つつながったものと巻きひげ状のものとが交互に下がっているらしい。意気込んで描く様子はなく、何度もくり返される習わしのように「ここにはこういうものをつるしておくことになっているから。」という描き方だ。

「深鉢土器」・・B.C. 3000~B.C.2000 ・江差町郷土資料室・北海道江差町 |

|

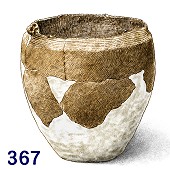

367 ここにも切り出しナイフの刃のようにななめに削いだ口縁部がある。この斜面のために全体の丸みはいっそう強調される。亀ヶ岡式ということだから東北地方にも見られるごくふつうの姿なのだろうか。しかし、このやいばには硬さや鋭さがない。側面にはこまかい縄文がまんべんなく刻まれる。それが刷毛目のように揺れてどこかやわらかい。刃の斜面は6、7本のほそい横線が几帳面に引かれて、それも揺れているせいかなめらかに、またやわらかく感じる。

この口縁部の刃のうえには刻みが根気よく入れられ、突起が1つ乗る。正確には突起は1つではなく、刃のうえに痕跡のようにわずかに突き出る部分がいくつかある。目立つのを1つにしたのは仰々しさをさけて簡素化したのか、散漫になるのをきらって凝縮したのか。

「深鉢土器」・・B.C. 1000~B.C.400 ・室蘭市民俗資料館・北海道室蘭市 |

|

368 6つの突起の下にくり返される模様。ラインが一周してそれだけでかたちを作るものと道のように平行したラインがある。道といってもすぐ行き止まりになるし、2つ接して3本のラインが平行するものもある。ラインによってできるかたちに特に意味はないようだ。しかし、ほとんど同じ模様がくり返される。1単位模様には意味があるのかもしれない。

「深鉢土器」・・B.C. 2000~B.C.1000 ・室蘭市民俗資料館・北海道室蘭市 |

|

369 かたちも文様も華やかな器。5千年以上前の人々がこの器のすがたを間近に見つめていた。それから3千年以上を経た弥生時代にも同じかたちではないがこれに似た華やかな器はあっただろう。その場合に高坏の台はこのようにゆがんではいなかったかもしれない。しかし、華やかな器のすがたを見つめる人々の眼におおきなちがいはなかっただろう。

「深鉢土器」・・B.C. 4000~B.C.3000 ・室蘭市民俗資料館・北海道室蘭市 |

|

370 口辺部と胴部の見事な対照。内側に湾曲した口辺には、ゆるやかな曲線が複雑に交差する模様を描く。こんな所に押印するにはどんな用具を使うのだろうか。長めの胴は上から下まで水平な線でほぼ等間隔に区切られ、細かい縦線を押さえている。この飾り表現は簡潔で、かれらがそれを意識的に目指したかのようにあいまいさがない。

「深鉢土器」・・B.C. 4000~B.C.3000 ・室蘭市民俗資料館・北海道室蘭市 |

|

371 細く浮き出た縄模様がうねって不規則に器全体にほどこされている。この「浮き出る」模様はどうしたらできるのだろう。この場合も、このうつわができたその時そのままに鮮明に模様が浮き出たすがたを思い浮かべてみる。できれば、そういうすがたを実際に復元してこの目でみたくなる土器だ。

「深鉢土器」・・B.C. 5000頃 ・登別市郷土資料館・北海道登別市 |

|

372 高く厚く盛り上がった4つの突起にすぐ目がいく。きっとこの部分は作り手にとってもおろそかにできない重要な部分だったのだ。側面を仕切る2本線はできる限り正確に交差させようとしている。

「深鉢土器」・・B.C. 4000~B.C.3000 ・江別市郷土資料館・北海道江別市 |

|

373 あきらかに縄を飾った土器。これは、「当時の人々のあいだに流行していた文様の1つがわれわれにはたまたま縄飾りのように見える。」というのではないだろう。当時の人々の生活の中に、紐状のものの途中で輪を作って垂らすという場面がごくふつうにあったにちがいない。また、鉢や壺の首に縄を巻いて使うこともよくあったのかもしれない。

「深鉢土器」・・B.C. 4000~B.C.3000 ・江別市郷土資料館・北海道江別市 |

|

374 サツマイモを繋いでさげたような模様の土器。実際には、垂直線がイモの中に含まれているのもあるから繋いでさげるというつもりはなかったのかもしれない。このイモ様のかたちとその間におかれた線は一組の記号なのかもしれない。

「深鉢土器」・・B.C. 4000~B.C.3000 ・江別市郷土資料館・北海道江別市 |

|

375 続縄文の「アヨロ式」。突起は目立たない。器形、文様ともに控えめだ。このあたりの土器は壁面のうえの方に「恵山式土器群」と表示されている。こちらはその丸い壺形。縄文時代も含めて、球形の器はなんどもあらわれている。いかにも大事なものの入れものというごとくに。

「壺形土器」・・B.C. 300~A.C. 600頃 ・江別市郷土資料館・北海道江別市 |

|

376 うすくひかえめに盛られたひも状の線が器をつつんでいる。線は結び付いては模様をえがき、たがいに引き合いながら表面に張り付く。中央に線をあつめるこの模様が4面連続して器をめぐる。側面の模様はおもに上半分をかざっている。ひとはよく、ななめうえからこの器を見たのだろう。この器の当初のすがたはかたちも装飾もきわめて均整のとれたものだが硬すぎるということはない。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C. 600頃 ・江別市郷土資料館・北海道江別市 |

|

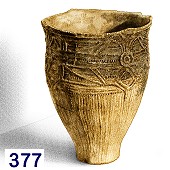

377 すぐれて装飾的な器。この土器には口縁にわずかに出っ張った突起が4つあるがそれは相対して二通りの突起である。器の側面にはそれらの突起の下に4つの模様を描き、それも1つおきに二通りになっている。ひだりに見えかけている模様は菱形を下に3つさげたように見えてやや硬い感じがする。右に見える模様は上にひらく曲線と下でひらく対角線状の直線に上下からはさまれた構成になっていて、よりはなやかに見える。上下の境界は少し上に寄って下にはたくさんの細い線が丹念にさげられている。それが器の細くなるにつれて底に集まっていく様子は優雅である。それは器形の流れをいっそう強調している。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C. 600頃 ・江別市郷土資料館・北海道江別市 |

|

378 側面全体が豪華にかざられている。これも口縁に同じ二通りの突起がある。器のかたちもほぼ同じだ。しかし文様は別で6角形に近いかたちが小さい2重円をあいだにつながり側面をめぐる。この連続した6角形はまるで何かのシンボルマークのようにほかの器でもよく使われている。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C. 600頃 ・江別市郷土資料館・北海道江別市 |

|

379 この文様を描く手順と方法を考えてみる。縦と左右に開く線を描いてその上に円を描き下に帯を巻く。むかし、ガラス板にチューブの絵の具を出して、ゆびを使ってこうしてあそんだことがある。ただ、ねんどの場合はかなりやわらかい必要がある。うすく溶いたねんどを塗って描けばいいが、それではこれだけの厚みを出すと乾いていくうちにひびが入ってしまう。だから、器がやわらかいうちに描かなければならない。道具は、たとえば適当な太さの筒の切り口が使えるかもしれない。切り口がこまかく波打ってこしが強くしなやかに変形するものがいい。

「注口土器」・・B.C. 300~A.C. 600頃 ・江別市郷土資料館・北海道江別市 |

|

380 赤く着色された土器。側面には指でも入りそうな穴がはじめからあいているし奇妙なかたちの突起がある。それらはいずれも文様の中の予定されたあるべき位置らしいところに配置されている。文様も当然こうあるべきだと思っているかたちを大まかに一気に描いたらしいようすだ。これはあきらかに実用品ではなく、みんなが以前からよく知っているある目的のために制作されたものだ。「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C. 600頃 ・江別市郷土資料館・北海道江別市 |

|

381 この時代の注口土器はどれもほとんど同じかたちをしている。しかし文様はというと出会うたびにちがった表情を見せる。勢いのはげしい流水のような彫りの深い立体表現(359)。帯のかさなる、いわば仮想立体表現(379)。この381も仮想立体の仲間だが円を中心にした放射状の模様が下部でくりかされる。文様全体の流れが注口部に向かう勢いで表現されるものと、この図のように文様が注口部にとらわれず側面に展開するものとがある。

「注口土器」・・B.C. 300~A.C. 600頃 ・江別市郷土資料館・北海道江別市 |

|

382 よく整った器形と文様。この時代はこうしたデザインの器がたくさんつくられていたのだと思う。文様のうえの方が口縁部まではみ出している。いや、はみ出しているのではなくて、この時代はもともと口縁部も文様の一部であったのか。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C. 600頃 ・江別市郷土資料館・北海道江別市 |

|

383 この器は非常に手間をかけて制作されたものにちがいない。器の本体はまるでろくろで成形したかのようになめらかで整っている。全体にあっさりしたひかえめな表情だ。文様らしいのは首と胴に巻かれた帯状のもののみだが、それ自身も何かを圧縮したかのように単純化されている。口縁の低く波うってややそりかえったすがたがわずかにはなやかで、そのために晩期の土器によくある硬さからのがれている。

「注口土器」・・B.C. 1000~B.C.400 ・江庭市郷土資料館・北海道江庭市 |

|

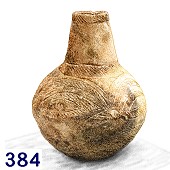

384 晩期のきわめて装飾的な線模様。器の側面で胴の周囲4点を基点にして二重の弧が大きく跳躍する。もっとも、下向きの弧も描かれていて全体としてはなにかのやくそくごとに関係のある図柄なのかもしれない。そのなにかを離れても結果として、われわれにとってもはなやかな装飾なのだろう。はなやかな線描につい夢中になるのはこの地の特徴だろうか

「壺形土器」・・B.C. 1000~B.C.400 ・江庭市郷土資料館・北海道江庭市 |

|

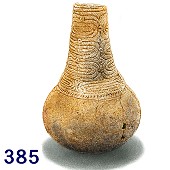

385 細めて伸ばした口にだけ文様をつけている。実際に使われていたときには片手でこの部分を持って皿に液体をそそいだのかもしれない。すっきりとまとまったデザインだがその文様はかたい。アンデスや中国の古代文明ならここに奇怪な生き物の顔などが恐ろしげに入りそうだ。それは極東の列島に展開した縄文時代にはあまりありそうにないことだけれども。文明のある時点で王が民を支配するようになると、ときには恐怖心を与える表現がその手段となる。列島の古代では古墳時代にいたるまでついにそれはなかったようだ。

「壺形土器」・・B.C. 1000~B.C.400 ・江庭市郷土資料館・北海道江庭市 |

|

386 首に2段の帯を巻く。下は6つの結び目、上は4つの結び目だが上の場合はこの図の正面で結び目の間隔が広く5つの結び目だったかもしれない。この帯はこの時期の土器に頻繁に見られる。もともとは上下に向かい合う円弧がはば広に連なったものの細めのバージョンだろうか。晩期によくある圧縮されて痕跡のようになった文様の1つではないかと思われる。

「注口土器」・・B.C. 1000~B.C.400 ・江庭市郷土資料館・北海道江庭市 |

|

387 器はちょうどよい比率で2つの量感がかさなり、そのくびれに細い帯を絞めている。しかし、ここではなによりも文様こそが主役となってはれやかに器をいろどる。揺らめきながらひろがる模様があちらこちらに配置され、まるで器の表面にふいに風が吹いたか、水の中でゆるやかな流れにさらされたかと思う。この線を引く手の持ち主はそれに近い感覚に身をまかせてこのように自由に描いたにちがいない。いま、この文様の全体が見られないのはまことに口惜しい。

「壺形土器」・・B.C. 1000~B.C.400 ・江庭市郷土資料館・北海道江庭市 |

|

388 文様はこまかい点の連続をたのしんでいるかのよう。これはころがして押印した文様によくあるものだ。この場合はそれと同じものを手で刻んでいるかもしれない。ネムノキやアカシアのこまかい葉に似て軽やかに華やぐ独特の魅力のある装飾だ。

「注口土器」・・B.C. 1000~B.C.400 ・江庭市郷土資料館・北海道江庭市 |

|

389 このはばひろの帯は重なり方で描かれた順序を示しているが下になった帯の続きがずれている場合がある。また、帯ははばのあるへら状のもので表面のねんどをかき分けるように引いたものらしい。しかし、その内側の数本の線は少しずつちがいを示しているところからみると別の道具でその後に入れたものらしい。ただ、どちらの道具も何でできていてどんなかたちのものかはっきりしない。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C. 600頃 ・江庭市郷土資料館・北海道江庭市 |

|

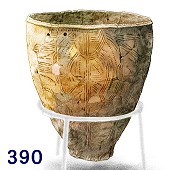

390 続縄文としては意外にも細い線描のひかえめな文様。こうした文様はこれまで目にすることが少なかった。これは実際に珍しいのか、あるいはあまり目立つものではないから展示されることが少ないのかどちらだろうか。

「深鉢土器」・・B.C. 300~A.C. 600頃 ・江庭市郷土資料館・北海道江庭市 |

|

391 側面には本州でもよく見る文様をきざむ。

「深鉢土器」・・B.C. ~BC. ・江庭市郷土資料館・北海道江庭市 |

|

392 側面で太めのねんどひもが斜めに並んで降りてくる。これは円錐の曲面を飾るためのデザイン。うえにひらいた円錐の下部にすこしひろげた底をつけている。このかたちが確かなら器は平らな場所に置かれたのだ。この器のかたちをつくるときも円錐をその平らなところでころがしたのかもしれない。そうしないと輪郭線はもっとゆがむだろう。

「深鉢土器」・・B.C.7000~BC.4000年. ・江庭市郷土資料館・北海道江庭市 |

|

393 この口辺のかたちはあまり実用につながらないようだ。効率よく液体や穀類を貯めたり、出し入れしたりするのにふさわしいとはかならずしもいえない。しかし、なにかのためにどこかに置いて眺めていたということはあるかもしれない。この器を眺めていると、そのかたちはわれわれにはどこか双葉の萌芽のある時期のようなおもむきがあって結構おもしろい。文様は縦横斜めの線が作る面を配置したもののようにみえてこれもおもしろい。直線の長さをそろえてならべ、その段をずらして縦横を組み合わせたりしている。折れ曲がった斜めの線をくり返したり、2等辺三角形を置いたり四角を積んだりする。これは幾何学模様の羅列ではなくて、まるで画面構成なのだ。

「深鉢土器」・・B.C.7000~BC.4000年. ・江庭市郷土資料館・北海道江庭市 |

|

→ 上へ |