|

| ← 001 代表的な出土土器ということか、それぞれ特徴のある小型の土器が3つまとめて1枚の台板に乗せられている。その1つ。壺は胴全体に大きな雲形模様が上から3段繰り返されている。3段目は半ば押しつぶされている。この模様は、ある部分では意図的に線で分割された面のようにも見える。実際には、多分、何かの意味を託した雲形を横に長く拡大したものだろう。模様には、下に潜り込んだような、上に重なったような表現がある。思い浮かべることのできる何かの様子をこの重なりで表そうとしたに違いない。 |

「壺形土器」 ・ B.C.1000~300年 ・八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市

|

|

| ← 002 非常に単純にまとめたデザインを見た。紋様は、鉢の内側の縁ぎりぎりに6本の線が帯状に刻まれる。帯の途中で鉢の縁に突起が出て、その下に帯を作る線が紋章風の渦巻きに変化する。突起も紋章もごく小さなもので、これらの他に鉢の内側には何も描かれない。鉢の外側は見ることができない。外側には紋様がたくさんあるのかもしれない。 |

「浅鉢形土器」 ・ B.C.( ) ・ 上高津貝塚 ふるさと歴史の広場 ・ 茨城県土浦市

|

|

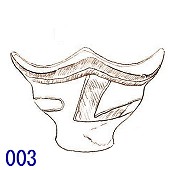

| ← 003 両掌に入れて持つにはよい形だ。胴部に刻まれた文様はたいへん大まかなものだ。1つの頂部から傾いて下りてきた幅広の帯がL字形に鋭く向きを変え、右斜め上に伸びて途中で先端を丸く閉じる。この簡単な形が4つの頂部に接して繰り返される。線の引き方も大雑把で幅やふくらみ方も適当な感じがする。この手は、「この形は大体こういうものだ」と慣れていて、これまでに何度もこの線を引いてきたかのようだ。 |

「浅鉢形土器」 ・ B.C.1500年 ・ 加曽利貝塚博物館 ・ 千葉県千葉市 |

|

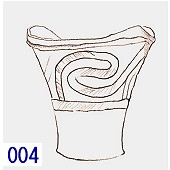

| ← 004 これは、ある幅を持った細長い何ものかを描いている。すぐ思いつくのは、人々が野山でよく見たと思われる蛇だが、頭や尾を表さないのはなぜだろうか。縄文文化では、普通、ものの形を具体的に表現しようとする意欲はあまりない。それにしても、頭を丸く閉じるとか、尾に向かって細めるとかするぐらいはしないだろうか。彼らが実際に相対した蛇の頭部はおおいに関心を持った部分だと思うのだが。これは本当にただの縄なのかもしれない。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.2000年 ・ 加曽利貝塚博物館 ・ 千葉県千葉市 |

|

| ← 005 多くの縄文土器は一面に隙間なく紋様がついている。明らかに区画紋様はそのための方法の一つとして用いられている。区切り方はその都度考えられているようだが、多分、その場合に視覚的バランスも気に留めているだろう。ここにある区画はテープ状の枠と細かく刻まれた線以外に何もなく、線も細く控えめだ。これは、主となる縄状突起紋様を目立たせるための簡潔な表現だろう。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.( ) ・ 尖石縄文考古館 ・ 長野県茅野市 |

|

| ← 006 この容器は突起の細工がおもしろい。内側の面を外側へ反転させた部分がある。突起を内から外へ丸めて輪を作ることは多いが、これは面を裏返している。そのために、厚みを持たせた縁が独特のカーブを描く。結果として三次元の世界がいっそう強調されたような気がする。この突起の中央部には大きめの穴があいている。このような例は他にもいくつかある。何のための穴だろうか。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.( ) ・ 尖石縄文考古館 ・ 長野県茅野市 |

|

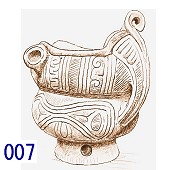

| ← 007このデザインは、ある不思議なまとまりを見せる。外側にカップの取っ手に似た突起がある。しかし、かなり大きめで指になじむ形でもないから現在のカップのような持ち方はできない。反対側下部を片方の手で支えて両手で持ち上げることになる。取っ手の上部は上へ三角にふくらみ、内側に向いて大きく穴があく。穴な深いようだが抜けるところはない。取っ手の上ではさらに面を巻いて輪を見せる。……容器そのものは丸くふくらんだ形の二段重ねだ。この容器全体がいかにも立体的表現に満ちている。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.( ) ・ 尖石縄文考古館 ・ 長野県茅野市 |

|

| ← 008 この容器の突起は、面を外側に向かって巻いたカールでできている。実際には出土後に下部を白く補足した丈の高い深鉢である。カールの端の渦巻きは容器の縁が流れ込んでできている。この面の巻き込みで何を表そうとしているのだろうか。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.( ) ・ 尖石縄文考古館 ・ 長野県茅野市 |

|

| ← 009 これは「貝殻状突起付き深鉢」と呼ばれている。上部は花輪のようでもある。その開いた口は、内側にそれほどの出っ張りはないので、こんなにも装飾が多いけれども全く何も入れられないわけではない。その下の細くなる胴には薄い厚みの小輪がたくさん貼り付けられていて、上に比べると大分すっきりしている。底に近い部分は欠けていて出土後に補われたもののようだ。形は、無数に刻んだ縦線と共に上に開く勢いを持っていて、そのために上部は下から押し出されているかのようだ。これを作る手間と時間は膨大はものだ。これだけの装飾に取り組んだ人物の意欲はどんなことに向けられたのだろうか。 |

「深鉢形土器 」 ・ B.C.約3000年 ・ 尖石縄文考古館 ・ 長野県茅野市 |

|

| ← 010 表面の紋様がこれほど控えめにされることは珍しいと思う。紋様を適当に省略して、いい加減にしているのではない。確実に刻まれ付加されて全体の中に配置される。この控えめさは、この形にとってもっとも必要なことである。限りなくなめらかに上に開いて、何ものかを受ける形。彼(彼ら)は、この稜線を描くためにどんな感覚を動員したのだろうか。縄文時代の装飾の多い土器に囲まれながら、このような作品を作り出した作者について知りたいと思う。 |

「深鉢形土器 」 ・ B.C.約3000年 ・ 尖石縄文考古館 ・ 長野県茅野市 |

|

| ← 011 この土器に表された紋様は永遠に続く紐である。互いに接して平行している紐は、折り返し戻ったり何かの下をくぐったりして続いている様に見える。この、紐状のものをなんとしても連続させたいという意欲は何だろうか。配置された紐による紋様は規則的ですっきりしている。口縁部では、5本の紐がほぼ水平に並んで巡っている。この並んだ紐が突起部でどんな状態にあるかは、上から見下ろさないと確かめられない。手前のなだらかな突起が一つと、おそらく、反対側にも同じものがあったと思われる。 |

「鉢形土器 」 ・ B.C.( ) ・ 平出博物館 ・ 長野県塩尻市 |

|

| ← 012何か形も紋様も現代的だ。厚みもこんなに薄くすっきりしている。平底は、焚き火の中や砂の中ではなく平らなところに容器を置くという文化だ。多分、ごく最近数千年間を除いて正確な平面は人類にとって特別なものだった。この大きめのコップのような容器が、たとえば畳の上や机の上に置かれていてもそれほど違和感はない。この突起の意味は何だろうか。文様について、よく、蛇とか蛙とか月とかを表しているような説明がされていることがある。あれは興味を引きやすいけれども実際はどうなのかと思う。具体物に結びつけるよりも、この紋様や形そのものが何かの思いを込めているということはないのだろうか。 |

「深鉢」 ・ B.C.8000~6000年 ・ 鹿児島県歴史民俗資料館(黎明館) ・ 鹿児島市 |

|

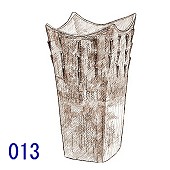

| ← 013こちらは円筒形ではなく四角い筒。口の形は、各辺が4つの角から吊り紐状に緩やかにへこむ。表面にたくさん付けられた垂直のくさび型突起は全く同じ。「レプリカ」と表示されるがよくできている。この側面上部を埋め尽くす突起は、何のためだろうか。手のひらの中で明らかにそれと分かる感触。両手で持ったとき、滑り落ちにくいのだろうか。何かの自然物を借りて、それとの結びつきに期待するのだろうか。並んで進む巻き貝。何度も寄せる波。競って成長する植物。 |

「貝殻文の筒形土器」 ・ BC.8000~6000年 ・ 宮崎県総合博物館 ・ 宮崎市 |

|

| ← 014 粘土を積み上げていくときに、いったん狭めた輪を置いて内側に反り返らせ、また、徐々に広げ外に反り返らせる。壺の口近くを少しずつ狭めていくときに何となくやってみたというのではない。より意識的に、この立体的なおもしろさを楽しんでいるかのようだ。図の土器は床に置くことが出来る。真横から見ることはあまりないだろう。たいていは中身がよく見える上から斜め上からのぞき込むだろう。果実、雑穀などを出し入れするにはよい形だ。両手で持ち上げるにも適している。 |

「鉢形土器」 ・ BC.8000~6000年 ・ 宮崎県総合博物館 ・ 宮崎市 |

|

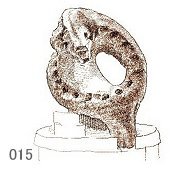

| ← 015 こうして図に表して並べると、見る角度によってそれぞれ違った感じを受ける。D図では、口先に当たる部分が明らかに欠けているので、いろいろな角度から見てもっともありそうな形を補ってみた。また、ここで見られるように上の部分に貫通した穴がある。この周囲を盛り上げた穴のせいか、頭部は蛇のようには見えない。口先を補ったためもあるが、側面から見たC、E図では、たとえ補わなくてもその感じは強い。首をかしげた鳥かトカゲの仲間のようにも見える。蛇の顔に見えるのは顔に当たる部分を正面から見たA図だ。この場合は、貫通した穴は用を為さず、一番手前の穴が目のように見える。しかも、きちんと両側にある。この図で口先を補っても同じように蛇の顔に見えると思う。頭部の感じだけではなく、向かって右から左へ曲がりくねって後方へ消える胴体の感じも蛇を思わせる。それを強調するかのように穴が並んでいる。 |

「土器口縁部 蛇の装飾」 ・ B.C.( ) ・ 福部村歴史資料館 ・ 鳥取県福部村 |

|

| ← 016 このような、いかにも絵画的な紋様に出会った。この手足のような図を見たらすぐにこれは人だといいたくなるだろう。容器は上下に分かれて上の三分の二は広く開いている。この部分がほとんど黒くなっているのは炎によるすすだろうか。もしそうなら、胴のくびれも中は広いので、実用的な炊事道具といえる。少し小さい。紋様の続き具合を見ると確かに人物様の部分の集中度は高い。…描線そのものは不規則に流れて方向を変える。けれども、たいていはどこまでも追うことが出来る。 |

「深鉢土器」 ・ B.C.2000~1000年 ・ 福部村歴史資料館 ・ 鳥取県福部村 |

|

← 017 大洞C1式土器とある朱色の壺。口のところで無惨に欠けるが、胴の線はなだらかに豊かだ。

よく見るように文様は各部分で点対称となる。なぜ、点対称なのか。そこには多分、形を続けていくうえで、また、想いを表すために全体を構成するうえで他の方法に変えられない魅力があったに違いない。…この、ときには流れるような文様には魅せられる。補修部分ではなくても、線をたどっていくとある場所で途切れてしまう。復元の際のつなぎ目と絡み合い…途切れた行方を曖昧にしている。区画は、想いを形に表した主となる部分と、その背景かあるいは余白ともいうべき部分に分かれる。この朱がそれを示していたかと思うが今は分からない |

「壺型土器」 ・ B.C.1000~300年 ・ 明治大学考古学博物館 ・ 東京都 |

|

| ← 018 これなら、今でもリンゴやブドウなど果物を盛りつけてみたくなる。上で開いた丸い口辺には八つのゆるやかな頂点が配置される。隣り合わせた頂点には、稜線でかすかな溝がわたされる。頂点の内側から出て隣の頂点の外側へ。これは、かつて、もっと大げさに表現していた時代の名残で、器の口で何かの意味を表していたのかもしれない。側面周囲には薄く折り畳まれた紐だけが描かれる。鋭く立つ台は高い。様式化され均整のとれた形だが堅くはない。口辺の曲線が器の表情を決めている。 |

「高坏形土器」 ・ B.C.1000~300年 ・ 明治大学考古学博物館 ・ 東京都 |

|

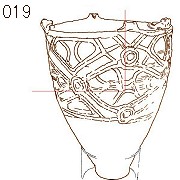

| ← 019 続縄文式土器を見た。この文様の彫り方には独特の几帳面さがある。幅のあるなめらかなへら先で、やわらかい粘土の表面を軽く押さえ引いて線を描く。その辿る線は一定の幅の道のようにも見える。その重なり、その囲い込みには、へら先から創り出される形に対する作り手の強い関心を感じさせる。 |

「続縄文土器」 ・ B.C.( ) ・ 東大総合研究博物館 ・ 東京都 |

|

| ← 020 擦文土器を見た。鉢の上半分には細かく並べた線が一面に刻まれる。折り返すように並んだ数本の線は小さな面となり、V字形に組み合わせた2枚の板のように見える。立体的なイメージ。また、櫛の歯状のもので折り返した線にも見える。しかし、実際には本数や線の間隔は正しい「折り返し」になっていない。もし、始まりが櫛の歯状の道具だったとしたら、なぜその効率のよい道具を捨てたのだろうか。 |

「擦文土器」 ・ B.C.( ) ・ 展示館 ・ 東大総合研究博物館 ・ 東京都 |

|

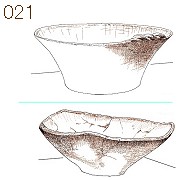

← 021 二つの単純な形の浅鉢がある。上(左)の鉢は縄をなったような形がそれだけ口辺の一部に浮き上がっている。下(右)のは、見おろすと四角でも丸でもない、ふくらんだ三角の鉢だ。横から見ると口辺が3カ所なだらかに高まる。どちらの鉢も全体の外形は厳しく簡潔な線を描く。

|

「浅鉢」 ・ B.C.( ) ・ 市立市川考古博物館 ・ 千葉県市川市 |

|

| ← 022 文様は随意に引かれているが形の囲み方は平面的。特徴は全体の形の優美にある。縄文の終わりに、文様は固い形式に流れ自由に躍動するかたちが少なくなる。しかしなぜか、容器の外形は洗練された感性を感じさせるものが多い。…。口はやや狭いが全体の形から見ればこれがちょうどよい大きさだ。内部の細工はどうしたのだろう。小さめの手を手首まで入れても思うようには動かせないはず。現代の陶工が使うように適当な形に加工した木片が使われたかもしれない。 |

「注口土器」 ・ B.C.1000~200年 ・ 市立市川考古博物館 千葉県市川市 |

|

| ← 023 正面を向いた一番大きな突起は、なかなか複雑な形をしている。…。上の穴は貫通していない。ここでは、やや厚みのあるテープ状のものが大部分の形を構成している。テープは穴の正面の円を作ったり、そのリングの外周を一定の幅で作ったりしている。そうした穴やリングから流れ出たテープは、容器の表面に降りて密着し進む。…。作り手たちは何を想ってこの平たい紐を巻き、くねらせ、這わせたのだろうか。伝わってくるのは個人の想いか、またはこのパターンをあつかった多くの人々の間に昇華された無意識の感情か。ここには、「連続と分離」、「移り変わり」がある。ある時間の経過。何かの行為の経過。 |

「深鉢」 ・ B.C.約2500年 ・ 国立歴史民俗博物館 ・ 千葉県 佐倉市 |

|

| ← 024 これは、土器の基本形ともいえるが、これだけで完結したデザインでもある。上も下も丸みを持った形で閉じ、胴部の曲線はあくまでなだらかだ。これらによって全体のやわらかい姿を作り出している。土器の制作について彼らの間にやかましい約束事があって、これは、その中の一つのパターンにすぎないのか。それとも、個人の好みにごく自然に従ったものか。装飾をふんだんに使った土器の中にあって、このような簡潔さを容認することの不思議。 |

「深鉢」 ・ B.C.約2500年 ・ 国立歴史民俗博物館 ・ 千葉県 佐倉市 |

|

| ← 025特徴は表面の文様と曲がったパイプ状の突起だ。ふくらんだりへこんだりしている側面は、その起伏に合わせて適当に区画される。区画の中にも様々な模様が入れられる。…。まるで入れる形の変化を楽しんでいるかのようだ。パイプの方は醜悪になる寸前という感じ。斜めに長く巻いた本体の上にもう1つパイプが開いている。開口の向きは少しずらされている。対称的に反対側にもあったようで、そちらにも白く補足復元されている。両横に付いたパイプを正面から見るとちょうど容器の取っ手のように見える。位置も大きさも適当なので、これでどうやら落ち着いて見ることができる。 |

「深鉢」 ・ B.C.約2500年 ・ 国立歴史民俗博物館 ・ 千葉県 佐倉市 |

|

| ← 026 正面の蛇のような形の右手には、半月型の銛先みたいなものを付けた柄が曲がって消える。その向こう、正面の反対側は見えない。この「蛇」は、頭の部分が丸くなっているが目のようなものは見あたらない。体の模様は斜線で「鱗」ではない。この形がいかにも蛇らしいのは頭の向きと形、さらにはくねり曲がる体の線による。これが蛇だとして、制作者が写実に対して興味または意欲があれば目を付けただろうし、体に斜線だけを刻んですましたりしなかっただろう。彼は、ここで写実表現の必要性をほとんど感じていなかったのだ。 |

「勝坂式土器」 ・ B.C.( ) ・ 入間市博物館 ・ 埼玉県入間市 |

|

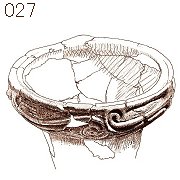

| ← 027 表現の原則は点対称のようだ。2つの紐が背中合わせに接するところはやや厚みを持って張り出す。この上部模様を2本の紐で平らに表さなかったのはなぜだろう。…。隣同士合わせるとき、長さが余分にあればとび出す。とびだした隙間を埋めて上下を本体になじませるとこの形ができる。あるいは、右から来た紐を上に重ねただけかもしれない。いま、この形はわずかに、しかし、いかにも空間に張り出している。 |

「加曽利E式土器」 ・ B.C.( ) ・ 入間市博物館 ・ 埼玉県入間市 |

|

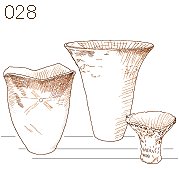

| ← 028 胴の太めな左は、上部で4つに分かれると浅くとがって広がる。控えめに、なんの飾り気もなく開いている。この4つの頂点は何に由来するかたちなのだろう。中央は、深鉢によくあるラッパ型で開いた口辺に何もなく、きれいな線を見せる側面にこれといった装飾もない。右は、上に大きく開いて「貝殻状突起付き深鉢」といわれたりする凹凸の多い器の形に似ている。 |

「深鉢」 ・ A.C./B.C.4000~3500年 ・ 笠懸野岩宿文化資料館 ・ 群馬県新田郡笠懸町 |

|

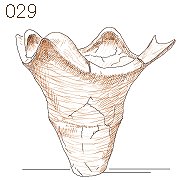

| ← 029 各稜線は二重になり4つの先端でも二つに分かれて広がってみせる。そのうえに大きい。これは上から何かを受け取る姿か。…。この土器のもう一つ目立つ点は胴の途中のふくらみだ。この骨張ったふくらみは上の特異な形に加えていっそう奇妙な感じを演出する。まるで、ここには輪っぱが入っていてここから上まで何本もの角が先端の皮を突っ張っているかのようだ。 |

「深鉢」 ・ B.C.3500~3000年 ・ 笠懸野岩宿文化資料館 ・ 群馬県新田郡笠懸町 |

|

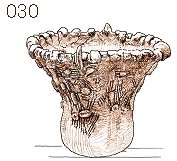

| ← 030 これも、「貝殻状突起付き深鉢」のなかまだ。口辺の突起は厚みのある粘土片を外からかぶせたようにも見える。その中に牙のような形で向かい合い、ひときわ高く立つ一組がある。…。側面には、この種類に共通する線条と中のへこんだ丸い粘土片がある。底は丸い。同じ種類の中ではこの底のかたちは異例だ。 |

「深鉢」 ・ B.C.約5000年 ・ 笠懸野岩宿文化資料館 ・ 群馬県新田郡笠懸町 |

|

| ← 031 これは、浮き彫りを施した器か。焼き肌は茶よりも赤味の強い濃い色をしている。その容器側面の至る所で大小のラッパ型の口が開く。それに続いて曲線がうねり飛び出す。間には深い溝が平行したり、わずかに曲がったりして刻まれる。三角の隙間にギザギザの波線を入れている。丸く囲まれた中に深く刺した穴が並ぶ。これらの配置に何か意味を見つけるのは難しい。 |

「深鉢」 ・ B.C.3000~1800年 ・ 笠懸野岩宿文化資料館 ・ 群馬県新田郡笠懸町 |

|

| ← 032 これはまたかわって、優しく端正な姿。帯を締めた貴公子といったところ。…。帯の上で左に出た取っ手様のものは右側にもある。取っ手としては小さすぎる。口辺の枠の下に規則正しく並んだ半円は、両端から垂れ下がる紐や幕を連想させる。…。…。口辺の上には向かい合って2カ所の峰がゆるやかに立つ。ただし、片方は土器の再生時に補足されたものらしい。帯は腰高に締められる。その下の輪郭線はわずかなふくらみで下に向かい、全体を見事にかたちづくる。 |

「深鉢」 ・ B.C.3000~1800年 ・ 笠懸野岩宿文化資料館 ・ 群馬県新田郡笠懸町 |

|

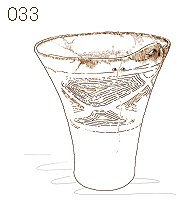

| ← 033 思いがけない単純な姿で立つ土器。これも3400年以上前の人々の感性なのだ。容器の側面をかたちづくる線はあくまでなだらかに広がり口辺に至る。口辺部の厚みは薄く、それがかたちをいっそう繊細な感じにする。ここで唯一上に引き延ばされた出っ張りには穴があく。その右に小さく浅い出っ張りが縦に付く。これらは全体の中でごく控えめに表される。容器全体のかたちは、これ以上付け加えるものはないほど完全にみえる。表面に線刻された文様もよくかたちにとけ込む。この線をたどってみると、多くの線は一周して出発点につながる。こうして何重にもかさなった線のデザインは、よくあるのかもしれない。ここにそれを選んだ感性は素敵だ。 |

「深鉢」 ・ B.C.1800~1400年 ・ 笠懸野岩宿文化資料館 ・ 群馬県新田郡笠懸町 |

|

| ← 034 上からのぞくと底の部分も見える。実際に出土した部分は底と側面の一部らしい。全体の4分の1強か。丸い器は側面を下っていったん絞り込まれ、再び少しふくらんでいる。それで二重の器に見える。添えられた文に、「…テレビやSF映画でおなじみのUF0によく似た形をしてい(る)…」とある。 |

「孔列文浅鉢」 ・ B.C.3500~3000年 ・ 笠懸野岩宿文化資料館 ・ 群馬県新田郡笠懸町 |

|

| ← 035 このように豊かにふくらむ土器はどのように作られたのだろう。ふつうに立てたままでは難しい。…。…。もう一つ、この土器の特徴は頂点が2つということ。口辺は、その2点からつり下げられたような形に作られている。その外側に一段さがって棚のような出っ張りが取り巻く。低まった両側には縦に2枚の板が掛けられる。一部には何か物を小刻みに押しつけたような凹凸。ふくらんだ側面にはいくつも走る2条の筋。これらの形や表面のせいだろうか、土器全体に堅さを感じる。このかたちには、ほかの容器や祭器にない独特な雰囲気がある。 |

「注口付深鉢」 ・ B.C.約4000年 ・ 群馬県立歴史博物館 ・ 群馬県高崎市 |

|

| ← 036 これも堅い感じだ。おそらく、この土器の場合も表面の処理のせいだろう。それと、注ぎ口の上で一点に絞られ鋭く尖るかたちへの緊張感。それは、丸みの多いかたちの中で一層強められる。また、ろくろを使うことなく、ここまで口をすぼめるにはどんな方法があるのか。 |

「土瓶」 ・ B.C.約4000年 ・ 群馬県立歴史博物館 ・ 群馬県高崎市 |

|

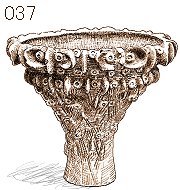

| ← 037 これは、尖石で見た土器をすぐ思い出す「貝殻状突起付き深鉢」。粘土をにぎやかに貼り付けた形状と側面に刻まれる線条という共通点。この形は広範囲に行われていたのだ。…。表現に少しずつ違いがあるが、細く絞った胴から急に上に広がるという基本的なかたちは同じだ。広い範囲で同じ目的に使われていたにちがいない。出土するのはほんの一部だろうから、一定の期間各地で作られたものを合わせたら非常に多い数ということだ。こういう容器には、いったい何を入れるのだろう。長くてよくしなうもの。それをいっぱい入れて広げておくか。 |

「深鉢」 ・ B.C.( ) ・ 群馬県立歴史博物館 ・ 群馬県高崎市 |

|

| ← 038 ここには、欠けて隠されているところにもかたちが2つ始まっているとして、全部で8個のよく似た文様が繰り返される。が、何もかも同じではない。というより、元々同じにする気は全くないような表し方だ。かたちの細かい違いはすぐ分かる。また、同じかたちが繰り返されていることもすぐ分かる。このかたちは、円周で区切られた一定の枠の中に巧妙に変形して組み込まれたもので、この流れる線は、ただ、その結果にすぎないのだろうか。…。たぶん、この鉢は水平に置いて真横から見ることこそ必要なのだ。当時の人々はそうして見たのだから。だからだろうか、どこかで見たとき、文様はまるで水が流れるように見えた。文様のなぞは裏の3面を何度見比べてもはっきりするわけではない。それでも、これらの向きは彼が制作しているとき見ている向きなのだ。 |

「名称」 ・ B.C.1000~300年 ・ 群馬県立歴史博物館 ・ 群馬県高崎市 |

|

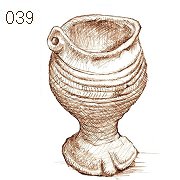

| ← 039 人はどのようにこのカップを手にしたのだろうか。口縁部で、やや注ぎ口のようになった反対側に突起が出ている。それは縦に平たい突起で小さな丸い穴があいている。しかし、これをつまんで容器を持ち上げられるとは思えない。この胴の丸みは、小さな子供が両手の中に包むようにして持ち上げるにはちょうどいい。大人の手なら片手でつかむこともできる。どちらの場合も、この表面に積み上げたリングの感触が指に伝わってくるだろう。こうして手に持って、口縁部の注ぎ口から差し出された皿に酒や水を注ぎ分ける。あるいは、カップをそのまま自分の口へ持っていって飲んだかもしれない。 |

「台付土器」 ・ B.C.約3000年 ・ 諏訪市博物館 ・ 長野県諏訪市 |

|

| ← 040 これは、まるでロココ風の縄文。文様の渦巻きは華やかに舞い、口辺では3つの峰がしなやかにうねりを見せる。そのうねりに沿って細い溝が刻まれる。溝には1列にびっしりと細かい穴が穿たれて陰影を濃くする。この溝を1本添えることで口辺の特異なかたちを一層きわだたせている。ここから数本の帯が下に垂らされて下に消えていく。植物の蔓のように伸びる渦巻きはこの帯から流れ出たり、あるいは他から近づいて帯に接したり、また、互いにつながったりしている。直線や直線のつくる鋭利な角はどこにもない。容器のすべては軽やかな軟らかい線に包まれる。この完璧な調和を誰が求めたのだろうか。 |

「深鉢」 ・ B.C.約2500年 ・ 岩手県立博物館 ・ 岩手県盛岡市 |

|

| ← 041 上部の造りがおもしろい不思議な鉢。「注口付鉢」と名付けて展示される。この注ぎ口はいかにも機能的に意味ありげだが、実際には上部をデザインするなかで作り出されたかたちだろう。ふつう、鉢の注ぎ口なら口辺の一部を低めて外へのばすだけでいい。容器の上部は、あたかも何かの通路の内部を見せているかのようだ。口辺にめぐらしたトンネルの壁をわざわざ大きくはぎ取ったように見える。ここにあったのは内を外から隔てる壁。内部をめぐる通路。 |

「注口付鉢」 ・ B.C.約2000年 ・ 岩手県立博物館 ・ 岩手県盛岡市 |

|

| ← 042 液体は容器の底の方にしか溜まらないはず。儀式で、ほんのかたちだけ少しずつ注ぎ分けるという使い方か。むしろ、この形なら注ぎ口に灯心を差し込み上から油を入れて灯りとするか。または、香りのよい草木の枯れたのを入れて焚きこみ香りを楽しむか。これは容器本来の使用方法を思うとき、あまりにも常識を欠いたかたちなのだ。液体を溜め注ぎ分ける容器が日常生活の中でどんな場面を繰り返すと、こんなかたちになるのだろうか。これも黒い表面は滑らかによく磨かれていて、まるで金属器のような固い質感がある。 |

「注口土器」 ・ B.C.約1000年 ・ 岩手県立博物館 ・ 岩手県盛岡市 |

|

| ← 043諏訪市で見たカップに似たものがある。同じくらいの大きさで、こちらも小さな子供の両手にもちょうど入りそう。ただ、台はこちらの方が華奢にできている。作り手の眼は主に上部の細かい装飾に注がれている。また、全体の優しい輪郭を愛でている。 |

「台付鉢」 ・ B.C約700年. ・ 岩手県立博物館 ・ 岩手県盛岡市 |

|

| ← 044 注ぎ口の位置からすると液体は丸い胴の3分の2まで溜められるだろう。十分に実用的な容器なのだ。首や胴の側面は、下に向いた放物線というか垂れ下がり円弧とでもいう線で飾られる。ときどき見かける文様だが、たいていの場合それは全く抽象化された半円ではない。この文様の作り手たちは2点で留められて下がる紐のかたちを日頃からよく見慣れていたにちがいない。人々がいつも見ていたのは樹間の蔦かもしれないし、屋内の横木にかけた縄かもしれない。これらのしなやかに弧を描く曲線は容器の外形に無理なく溶け込んでいる。 |

「注口土器」 ・ B.C.約1800年 ・ 琴丘町歴史民俗資料館 ・ 秋田県琴丘町 |

|

| ← 045 この取っ手は十分に中を開けていて指が2本でも入りそう。それほどひ弱な造りにも見えないから実際に取っ手として使われたものかもしれない。しかし、中に水や木の実などが入ったら重さに耐えられるか。平底だから、中身を入れても安心して置いていただろう。口辺の凹凸はまわりの土器にくらべても目立って激しい。取っ手の上に続く高い突起はどうもじゃまなようだ。あるいは、持ち上げるときにこの突起も一緒につかむのか。胴部の文様は太い粘土紐を水平に開け閉めしたかたちで付けられ、容器を取り巻く。 |

「取手付鉢形土器」 ・ B.C.約800年 ・ 琴丘町歴史民俗資料館 ・ 秋田県琴丘町 |

|

| ← 046 窓が異様なほど大きい香炉。窓の周囲はめくれた唇のようにやや反り返る。二つの窓は互いに少し前側に寄っている。鳥か爬虫類の大きく見開いた眼をつい連想する。身を左側に寄せて手前の窓から中をのぞきこむと、向こうの窓が明るく開いて半分だけ見える。…。てっぺんは小さく円盤状に盛り上げてあるが開いてはいない。この器は3つの部分に分かれる。上に細く絞った台と、すかしのある受け皿と、窓のある蓋。もしかするとこの3つは別々に作ったのかもしれない。そうでないと、生乾きのときの透かし彫りはむずかしい。 |

「香炉形土器」 ・ B.C.約800年 ・ 琴丘町歴史民俗資料館 ・ 秋田県琴丘町 |

|

| ← 047 文様は単純で明解。中央で丸くとぎれた渦巻きと側面を取り巻く幾本かの線だ。二つの渦巻きは、互いに円弧右手部分から下へ分岐する線としてつながっている。これは、首を回してこちらを見ている蛇のようでもあるが、先端に刻まれた穴は眼のように丸くはない。…。尾が次第に細くなるということもない。ただ、はっきり蛇と主張するわけではないけれども、明らかに何者かではある。全体の姿をかたちづくる線には、細心の注意が払われている。皿の輪郭は巧みに下と呼応する。とりわけ、台の側面を描く曲線は地に接するまでどこまでも広がろうとしている。かくも華麗な裾広がりを彼らは日常の何から想い浮かべたのだろうか。 |

「朱彩台付土器」 ・ B.C.約2000年 ・ 大湯ストーンサークル館 ・ 秋田県鹿角市 |

|

| ← 048 同じような大きさや形がたくさん並ぶ中で、これはまとまりのよい落ちついたデザインだ。…。三段の連続模様は口辺の十の峰の下でたいていそろえて繰り返されている。たぶん、当時よく行われていたであろうこれら意匠をうまくあしらっているのだ。広い口とほどよくふくらんだ胴、必要なだけ安定した平底、かなりの容積もあってこれはきわめて実用的な容器だ。材質は変えてでも、こんな容器は今でも使いたい。 |

「深鉢型土器」 ・ B.C.約2000年 ・ 大湯ストーンサークル館 ・ 秋田県鹿角市 |

|

| ← 049 線描は二本か三本の線をそろえて平行に刻まれる。斜線や縄文による面の区別はない。線を見る眼は自然にその行き先をたどる。ここでは長いものでも曲がりくねった末に別の線にぶつかって両端を終わる。まれに三差路のように分岐している部分もある。下をくぐるのはないようだ。この線の流れを見ているとどうしても二本並んだ通路のように見えてしまう。ここをたどるのは具体物ではないだろう。それは何かの想念の移り変わりなのかもしれない。 |

「朱彩壺」 ・ B.C.約2000年 ・ 大湯ストーンサークル館 ・ 秋田県鹿角市 |

|

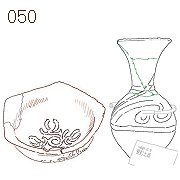

| ← 050 「鉢」の特徴は意匠の施し方だ。これは“Bowl”と表示されるとおり浅い半球だ。口辺は反り返る花びらのように外へ開く。中底に線で描かれるのは周囲4つの繰り返し模様で、鉢本体が5角形であることに無頓着である。側面にも、ただ同じ意匠が描かれる。「壺」はバランスのよい曲線による姿を見せる。首の高いところから斜めに降りてきた2本の線が胴のふくらみにS字を描く。その下には器を取り巻く帯がある。曲線の滑らかな流れにはたいそう気を付けながら、帯線の乱れを気にする様子はない。 |

「鉢形土器」・「壺形土器」 ・ B.C.約2000年 ・ 大湯ストーンサークル館 ・ 秋田県鹿角市 |

|

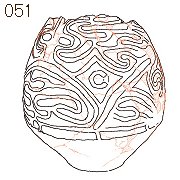

| ← 051 見方によっては、2本線が主になって何か形を表しているようにも見える。たとえば、中央の輪を作る2本線をもとにして全ての線を見ると右下の図のようになる。つながり方が間違っていて逆に隙間をひろっている場合もあるかもしれない。ここで隙間になっている方こそ本来の描かれた形である場合もある。曲線の多くは、ただあいまいに漂い、気ままに膨らんだり流れたりしている。中央で菱形に囲まれた円や左上で二つ並んだ楕円は何か意味ありげにも見える。 |

「土器棺」 ・ B.C.約2000年 ・ 大湯ストーンサークル館 ・ 秋田県鹿角市 |

|

| ← 052 文様のほとんどは二本の線で明解に描かれる。まるで道を表した地図のようだが、たぶんそんなはずはない。けっして幾何文様でもない。道なりにできたS字を除けばどんな対称図形も見られない。道は坂を下ったり、迂回したり、S字型カーブを作って丸まったりする。分かれ道や上下の水平な線にぶつかって行き止まりになるのはあるが他の線をくぐるのはあまりない。…。この曲面の全てを二本線で構成しようとする強い意欲だけははっきりと伝わってくる。 |

「深鉢」 ・ B.C.約2000年 ・ 大湯ストーンサークル館(青森市教育委員会蔵) ・ 秋田県鹿角市 |

|

| ← 053 下の方で思い切り細く絞られたかたちは、口辺の意匠とともに実用的ではない。側面には円をつぶしたような、それだけで一周する線が描かれる。一見、2本線のようだが明らかに外側の線の方が深く刻まれている。口辺と三つの突起には平面を折り重ねたような独特の表現がされる。突起では面そのものがねじれ、反り返り、反転する。人の眼はいつの間にか自然に線をたどっているが、面に対してもその傾いて行く先をたどろうとする。面をたどって空間の有り様を確かめようとするのだろうか。 |

「取手状装飾付土器」 ・ B.C.約1500年 ・ 大湯ストーンサークル館 ・ 秋田県鹿角市 |

|

| ← 054 この容器の文様からは作り手の様子がよく分かる。線の行き先に気を配っている。この線は、はるか遠くからゆるやかに流れてきて前方に何かを認めるとしなやかに向きを変える。また、あの線は、次第に相手に近づいていって彼が不意に旋回するのに間を置かず合わせて向きを変え、いつの間にか合流している。このように、線の流れる経過と行き先をおろそかにしないことこそ縄文の感性なのだ。 |

「台付鉢形土器」 ・ B.C1000~0年 ・ 亀ヶ岡考古資料室(縄文館) 青森県西津軽郡木造町 |

|

| ← 055 上部の周囲と内側には赤いものがかなり残っている。下の方にも所々赤い点が小さく残っている。…。赤い点は、盛り上がった線のすぐそばに多い。全面に塗られていたかどうか分からない。…。縄文では、よく表面に縄目や刻んだ斜線で面を区別しているから、ここで漆を使う場合にも文様の色分けをしたかもしれない。下全面に隙間なく描かれた線は、やや機械的で固い感じだ。いつもの水平な線を開いたり閉じたりする文様がくり返される。 |

「皿形土器」 ・ B.C.1000~0年 ・ 亀ヶ岡考古資料室(縄文館) 青森県西津軽郡木造町 |

|

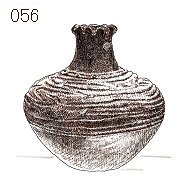

| ← 056 胴のふくらみは、少し持ち上げられて上の方に量感を出す。ほどよい高さに立つ口は先の方でやや開く。口辺に並んだ小さな突起が外側に反っているのだ。文様の配置もよく整理されている。胴の文様は表面の高さが全てそろっていて平らなので、するどく掘り取って描いたように見える。漆は文様の部分に一面に塗られる。胴の下半分と口の部分はほんのかすかに赤い部分が見られる。非常に滑らかに磨かれているので一面に塗られた漆がとれてしまったのかもしれない。 |

「漆塗壺形土器」 ・ B.C100.0~0年 ・ 亀ヶ岡考古資料室(縄文館) 青森県西津軽郡木造町 |

|

|

|

|

|

| ← 059 複製。表現がやや単調でひかえめなせいだろうか、この容器には外形と文様との不思議な調和を感じる。すでに、およそ1万年も前にこの形ができていて使われていたのだ。この容器を両脇に抱えて水などを運んだり、両手に持ってこれから火を焚く炉の中に立てたりする。手のひらでかたちの曲面に触れ、肌の感触を確かめる。…輪郭線の流れや器の肌はかならずこうでなくても容器として用は足せる。しかし、人々にとってはこの輪郭線とこの量感、この肌合いでなければならなかった。 |

「隆線文土器(複製)」 ・ B.C.約8000年 ・ 青森県立郷土館 ・ 青森県青森市 |

|

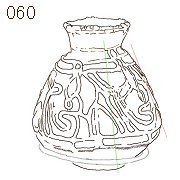

| ← 060 このかたちの側面は斜め上から眺めるのに適している。作り手もそんなふうに見ながら粘土ひもを押しつけていったのだろう。そこに描かれる文様は、あるかたちの繰り返しだ。その一つの始まりと終わりがどこなのかは分からない。この文様の必要事項は作り手の頭の中に入っているらしい。が、実際には細部にこだわる様子はない。各部の大きさ、つながり方などはその場その場で適当に処理しているように見える。多分、彼にとって大切なのは、必ずしもここに見えている形ではなく頭の中にあるかたちの方なのだ。 |

「壺」 ・ B.C.約2000年 ・ 青森県立郷土館 ・ 青森県青森市 |

|

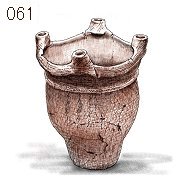

| ← 061 ふくらんだ胴は豊かな容積を示しているからきわめて実用的な容器だ。するとこの筒は何に使われたのだろうか。小枝で作った棒を差したかもしれない。あるいは横木を渡し留めて何かを吊すか乗せるかしたのか。とにかく、ただの飾りには思えない。下の方の胴の狭まったところには、食べ物を持ち上げたくて「すのこ」を置いたかもしれない。いろいろな調理法を思い浮かべてみる。側面には垂れた柳の葉のような線条が幾筋かある。 |

「深鉢」 ・ B.C.約3000年 ・ 青森県立郷土館 ・ 青森県青森市 |

|

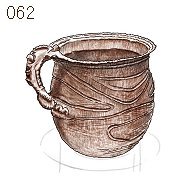

| ← 062 脇から見ると取っ手の下の部分はかなり広がっている。他にも文様の刻まれた弥生土器が展示されているが、このカップがもっとも縄文的風貌を残している。文様の線は彫刻刀の丸刀で深く削り進んだように見える。それは気ままに横に流れたり、ゆるやかに登ってまた降りたりする。くずして伸ばして角を丸めた三角形のようにもなる。他の土器の文様が規則的な繰り返しであるのに比べて、きわめて自由に描かれる。取っ手にしても、脇からめくれ上がったり、重なって段差をつくったり、前方にせり出したりして盛んに空間に飛び出そうとする。 |

「取手付鉢」 ・ A.C./B.C.約0年 ・ 青森県立郷土館 ・ 青森県青森市 |

|

| ← 063 口辺部は荒れているが八つのゆるやかに尖る頂点がどうやら見られる。目を引くのは上部の文様だ。何か旗の模様のようなのが、たぶん8枚並んでいる。こういう機械的な線の模様や配列は中部地方ではあまり見ない。 |

「円筒下層式土器」 ・ B.C.約3500年 ・ 野辺地町歴史民俗資料館 ・ 青森県上北郡野辺地町 |

|

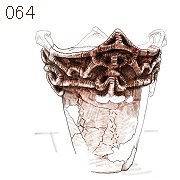

| ← 064 この彫りの深い文様はいかにも太めの縄を結んだというように見える。よく見てみると細かいところでは必ずしもそうとはいえない。それにしても、四つの突起の下で両脇に輪を垂らした部分では、結びの印象が強くあらわれている。ひも状のものをこのようなかたちに結ぶことが日常からよくあったのかもしれない。さらに下に垂れる菱形は紙垂のようにも見えるが、これは考えすぎか。 |

「円筒上層式土器」 ・ B.C.約3000年 ・ 野辺地町歴史民俗資料館 ・ 青森県上北郡野辺地町 |

|

← 065 これを見てすぐ思い浮かべたのが、岩手県立博物館の「注口付鉢」だ。あれと同じようにトンネルの内部を見せている。もっとも、わざわざ切り開いて見せたというようなあんなあからさまな見せ方ではない。ここでは周囲に開いた口がもともと開いているもののようにつくられる。中には小穴が二段にどこまでも並んでいる。甕棺を取り巻くこの通路のようなものは何だろうか。見る者にこの通路を晒すのは何のためか。

「蓋付甕棺」 ・ B.C.約2000年 ・ 野辺地町歴史民俗資料館 ・ 青森県上北郡野辺地町

|

|

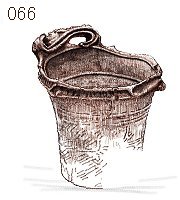

← 066 この土器の線の流れには不思議な表情がある。大きく曲がるにもゆるやかに波打つにもけっして無理をしない。あくまでなめらかである。かたちにはどのような対称性もないように見える。口辺の片側だけに立つ飾りはもっとも目立つし、たぶん作り手にとって重要な部分なのだ。くねり曲がる立体の中に二つの穴が開いている。開けたのではなくかたちを構成するうちに穴が生じたのだろう。このかたちができて以来、人々の眼はこの紐をたどり、この溝をたどり、この曲面の肌をたどって空間に遊ぶ。

容器の内側周囲に二本の線がある。信じられないくらいに自然に内壁から隆起したこの線は、どんな道具でつくられたのか。それは、ただていねいに線を刻むへら先ではない。この線のなめらかさは、それをどうしても必要とする気持ちがなければつくり出せない。 |

「大木系土器」 ・ B.C.約2000年 ・ 野辺地町歴史民俗資料館 ・ 青森県上北郡野辺地町 |

|

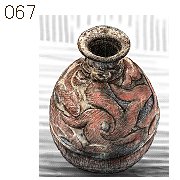

| ← 067 中身は液体しか考えられない。この華やかな容器の容積は十分にある。どんな使われ形をしたのだろう。胴の文様は、幅広にくねりまわる雲形。いや、雲形というより、肉感的な手足の印象に近い。この線による量感は、いま眼にしている我々が勝手に感じているだけのことだろうか。主となるかたちは、その面に刻まれた縄文によって明らかに余白部分と区別される。上下に重なったように見える部分もある。一種類の図形が周囲に4回くり返されているようだ。例によって巧妙な配列の中で細部は自由に処理される。 |

「壺形土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

| ← 068 底の部分は広く、そこにもふつうにはない文様が刻まれている。この皿は、当時でも裏返して見ることがよくあったのだ。底の文様は、大まかに点対称をなす。けれども、その両側の図は少しも似ていなくて、対称図形を完成する気はないようだ。側面では同じ模様が3つ連なって描かれる。皿の縁から出た線が右へ長く伸ばされて底の稜線に降りる。その他の図形はそれに繋がる飾りのように見える。くり返されるかたちは、楽しんで面を埋めているにすぎないのか、あるいは何かの想いを確実に刻みつけようとしているのか。 |

「皿形土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

| ← 069 この土器は2つの部分からできているように見える。注ぎ口の付いた浅い皿のような容器と、その広い面を高く覆うもの。かぶせて隠そうとするのか守ろうとするのか分からないけれども、中身を大事にしたいのは分かる。この形になる前は、縁の一部をへこませただけの注ぎ口をした皿だったのかもしれない。これと香炉形土器は同じ仲間のように見える。中身の大切さを示すために香炉の覆いを借りたのかもしれない。いずれにしても、注ぎ口がこのように下に位置する以上、上のようなことを思わずにはいられないのだ。 |

「注口土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

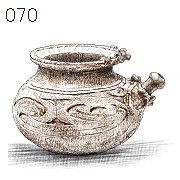

| ← 070 注口土器ではどうやら注ぎ口のある方が構成上の正面であるらしい。たいていの場合に注ぎ口を中心として文様や突起が配置されている。この土器でも正面から見るとほぼ左右対称の配置になっている。容器の口辺で注ぎ口の上だけに飾られる突起。注ぎ口のまわりには短い紐が4本ずつ、先端を交叉させて2重の輪をつくる。側面の文様が少し違う。いや、両側面にも同じ文様が描かれているのだが正面で両側に見えているのは同じ文様の始まりのかたちと終わりのかたちなのだ。人々は、ときにはこれを手にとって側面を順に眺めていたような気がする。 |

「注口土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

| ← 071 内部の空間は上に二つの穴を設けて閉じられている。工程のどこで蓋を閉めたのだろうか。注ぎ口の位置のことを別にしても、このかたちには容器としての実用性がほとんどない。しかし、非常に精緻な作りだ。 |

「注口土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

| ← 072 この文様には、ついつい植物の姿を思い浮かべてしまう。横に伸びる太い枝があって、途中途中に小枝が出てその先には必ず葉が茂っている。それが、この大きめの容器の装飾なのだ。彼らがそのような具体物を描くはずはないとは思うのだが。 |

「甕形土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

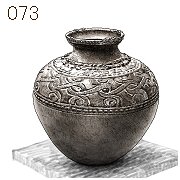

| ← 073 これは、かなり大きい壺だが表面は艶々と黒光りして、表現はひかえめだが精密に、たぶん当時の習わし通りにあるべき線を刻みあるべき膨らみを盛りつけている。現場では気にならなかったけれども、写真を見るとかたちがいびつだ。上半身が中心線から右へ寄っている。ガラス越しに斜めに見たせいかと思って作図上はあとから中心線に向けて修正した。だが、もしかすると本当にこれはひどくいびつなのかもしれない。そうだとすると、この精巧さとこの外形のゆがみに対する無頓着はどういうことなのだろうか。 |

「壺形土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

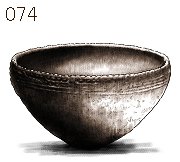

| ← 074 端正な姿の縄文は決して晩期だけではなく、ほとんどその最初からあるようだ。だから、処理の仕方はちがっていても縄文は常にこの方向を持っていた。それがいつも共通してあらわれるのは面の流れと輪郭線だ。それは単純さなのだけれどもただの直線でも鋭角でもない。しなやかに延びる面と線、前後の関係からそれしかありえないように曲がり向きを変える輪郭線だ。この椀のかたちは今でも気持ちのよい優れた工芸品と同じかたちをしている。 |

「鉢形土器」 ・ B.C.500~1000年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

| ← 075 大まかに区切られた面は上下にも繋がって穏やかに収まっている。何となく線を引いてできるかたちではない。どの線にも乱れはない。線はなんの無理もなく曲がり接し合流し重なる。そこで、面は漂うように流れ、ときにはつぎの面に自然に潜り込むことができる。この面の表情と調和させるために器の縁もこんなになめらかに丸められているのかもしれない。これは気ままな感性が楽しんでいるうちにできた偶然の産物か、あるいは今はもう説明できないけれどもなにごとかの関係を確実に表しているのか。 |

「皿形土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

| ← 076 全体に丸っこい感じにできている。上部以外はただなめらかに磨かれているだけだ。口辺にのった飾りが注ぎ口の反対側にあるのもめずらしい。丸く膨らんだ上部の文様はそれ自身もまた膨らんだり浮き出したりしている。文様の線にはこの時期の他のものに比べると細部にこだわらない気さくな雰囲気がある。 |

「注口土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

| ← 077 皿の面には少しの凹凸も許さないといった気構えを感じさせる。この皿の部分を真横から見ると、側面はまっすぐ広がってするどい角度で限りなく口辺に迫る。台は下の方へゆるやかに広がる。側面の輪郭線では唯一の曲線だ。これほど緊張感のあるかたちにも、口辺には突起がある。たぶん12個の、外を向いて等間隔に置かれたひかえめな突起。 |

「台付土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

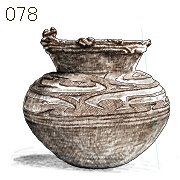

| ← 078 胴に刻まれた文様の表現には規則的な繰り返しがあまりないようだ。比較的変化に富む面があって、そこから左右へ目を移していくと次第に2本の横線が目立ってくる。その上下には中で広がったくぼみや閉じた三角の隙間が所々にある。真後ろは分からないが、見える限りはこのようだ。左の図の変化の多い面は眺めているとおもしろい。上からの逆S字状の流れが変化を作り出している。左右から来た流れがそれぞれ分岐してS字に合流する。左右から流れて来るもう1本は途絶えて隙間ができる。そこをそれぞれ上下から生まれ出た「かたち」が埋める。Sの中心で点対称を構成している。配置は対称だが各部分のかたちには変化があって堅苦しさはない。 |

「壺形土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

← 079この文様構成は非常に明確だ。底の周囲を4つに区画し、その一つ一つに同じ文様をはめこんでいる。文様の面には細かい縄文が付けられている部分があって他の部分と分けている。文様の線は、V字形に見える溝や巻きひげ状の先端の細まり方などから、するどい三角刀を使ったかのようだ。この繊細な模様は全体に軽い華やかな印象を与えている。

|

「皿形土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

| ← 080 文様にはなめらかな曲線が伺われるが惜しいことに陰になってよく見えない。底に台はなく、内側もそのまま平たい。かなり大きなもので30㎝くらいある。皿というより浅鉢だろうか。口辺はかすかに波打ち、4カ所の突起はほんの申しわけ程度に付いている。 |

「皿形土器」 ・ B.C.1000~500年 ・ 八戸市縄文学習館 ・ 青森県八戸市 |

|

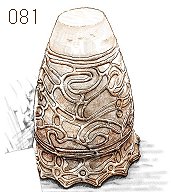

| ← 081側面低部は横のラインではっきりと区別し何も表さない。伏せて見せているからだろうか、花びらのように波打って開いた口辺から側面の大部分を装う文様は謎めいて、また、華やかでさえある。埋めてしまうこの棺もこんなにもていねいに心を込めて作られた。 |

「甕棺」 ・ B.C.4000~3000年 ・ 八戸市博物館 ・ 青森県八戸市 |

|

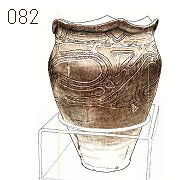

| ← 082 すぐ目に付くのは道から外へ飛び出すようにくっついた三角形だ。これも周囲で何度かくり返される。どの三角も、上の辺はほぼ水平で姿勢も同じだが本体につながる位置にはずれがある。他にも、S字の途中で決まった位置でもないのに斜めの道に接してつながったり、文様の上下で隙間を埋める形が適当に処理されたりする。描き手の形作りは気ままなのだ。三角やS字は、たしかに何事かを表しているように見える。しかし、「かたち」そのものは流動的であいまいだ。もし表現する主題のようなものがあったとしても、それは想念ではあるかもしれないが明確な「かたち」ではない。彼らに大切だったのは「かたち」ではない。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.2000~1000年 ・ 八戸市博物館 ・ 青森県八戸市 |

|

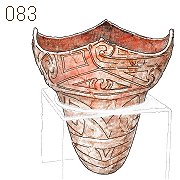

| ← 083 上部に描かれる二等辺三角形は建築物の破風のようでもある。隣に続くかたちでは、これが逆三角形になるようだから、実際にはS字形連続模様の一部だ。ここでは、描き手は明らかに直線を意識している。下の胴の側面ではゆるやかな弧線をたがいに組み合わせている。右寄りに見ると、中段でこれはS字形の入り組み模様とでもいうかたちになる。文様全体は細い緊張した線で描かれる。文様はすべて、器の4つの頂点に連動した前後二組の連続模様らしい。やはり、これは十分に構成的な文様なのだ。 |

「とんがり底の土器」 ・ B.C.6000~5000年 ・ 八戸市博物館 ・ 青森県八戸市 |

|

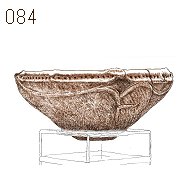

← 084 これは、まるで伸びやかな蔓性植物のイメージ。遠いむかしに、どのような感性がこうしたかたちをさえ浮かび上がらせるのか。たとえば、今となっては理解しがたい神懸かりの異常な感覚で生み出されるのか。しかし、このかたちに乱れはない。この浅鉢は静かに落ち着いた雰囲気で作られている。

|

「浅鉢形土器」 ・ B.C.3000~2000年 ・ 八戸市博物館 ・ 青森県八戸市 |

|

| ← 085 これは、頂点のかたちからいって「とんがり底の土器」と同じなかまだ。尖った5つの頂点は精いっぱい大きく広がり空間を受け取ろう、包みこもうとする。この土器は自らを上部のかたちで主張している。胴を締める2段の細い帯は上の花弁のような広がりを強調する。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.2000~1000年 ・ 八戸市博物館 ・ 青森県八戸市 |

|

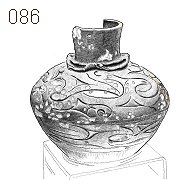

| ← 086 惜しいことに、表面が斑点状にはがれてしまった壺形土器。ていねいに描かれた文様は、縄文晩期の硬さを巧みに隠して大胆に渦巻き激しく流れて躍動的だ。それとも、この一面に散る斑点が見る者の眼をごまかしているのだろうか。こんなに、表面が部分部分で薄くはがれたのはなぜだろう。よく磨けるように、きめの細かい粘土を表面にだけ別に重ねたとか。 |

「壺形土器」 ・ B.C.1000~B.C./A.C.0年 ・ 八戸市博物館 ・ 青森県八戸市 |

|

← 087 思い切り胴を平たくした注口土器。たぶん、儀式用の注口土器の典型だ。もし液体を入れても、薄い胴の半分も満たさないだろう。この器の主な役割は上部に描かれた文様が担っている。文様は形式的で硬い。それは几帳面な繰り返しと、その模様のつながりに動感が少ないせいだろう。

この土器は上からつぶされたような割れ方をしている。 |

「注口土器」 ・ B.C.1000~B.C./A.C.0年 ・ 八戸市博物館 ・ 青森県八戸市 |

|

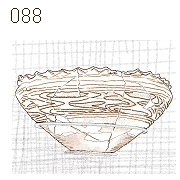

| ← 088 この文様の特徴はZ形に行き来する線にある。横向きに鋭く大胆に引いた線に見えるが、ずいぶん雑に刻まれたようにも見える。横向きの板の木目のように順に内側に並ぶべきところが上の線にくっついてしまう部分が何箇所かある。あるいは、これも本来こうあるべきものの一つで、木目のようにいつも離れているものと思いこむ方がいけないのかもしれない。ていねいな表現ではないが見かけ上の完璧さを望んでいないようにも見える。 |

「浅鉢形土器」 ・ B.C.約500年 ・ 北上市立博物館 ・ 岩手県北上市 |

|

| ← 089 これは鎖だろうか。四つの突起のうち、右寄りの一つ以外は後から補われたものらしい。口辺の棚のようなものは、まるで崖の壁に沿って伝い歩きをさせるための通路のようである。通路をまたぐ突起には形の定まらないあいまいさがある。何となくつまみ出されたという風だ。くさりは通路を横切って側面に垂れる。よく見るとそれぞれ少しずつ違いがある。短く開いた筒、丸い輪、鎖編みのように引っ張り出された輪。それらが明らかに連なっている。隣と繋がったり弧を描いて垂れたりする。日頃の生活の中に鎖があったはずはないが、それに代わるものをよく眼にしていたのだろうか。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.約2000年 ・ 北上市立博物館 ・ 岩手県北上市 |

|

| ← 090 縄文土器の口辺には変わったかたちの突起がいろいろ乗っているが、この突起はこれまでになく不思議な形に組み合わされている。これは、動物の三半規管に近いいくつかの骨とか、複雑な姿に進化した貝類とかを思わせる。そのように意味ありげな形なのだ。面は反り返り湾曲して内側に滑り込み、面に挟まれた溝は回転していつの間にか外へ逃れ出る。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.約2000年 ・ 北上市立博物館 ・ 岩手県北上市 |

|

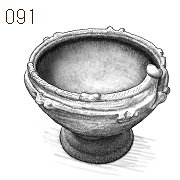

| ← 091 二段に重なった口辺のそれぞれから生え出すようにして屹立する茎。取っ手としてつかむにはやや小さい。容器としてはじゃまになるだけだ。何か意味を含みながらも、口辺での遊びに近いものか。容器の口辺に突起を乗せる傾向は縄文の早い時期から最後まで続いた特徴だ。そして、ほとんどの場合に実用性がなさそうだ。これは、人間に備わった立体に対する鋭敏な感覚を目覚めさせる遊びのようなものかもしれない。 |

「高台付浅鉢」 ・ B.C.約500年 ・ 北上市立博物館 ・ 岩手県北上市 |

|

| ← 092 たがを締めた桶のような深鉢。そのような木製の桶があったはずはない。しかし、大きく割れた深鉢を竹か縄で締めてもう一度使うことはあったかもしれない。それにしてもこの姿は、まだついこの間まで使われていた底の深い桶によく似ている。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C3000~2000年 ・ 陸前高田市立博物館 ・ 岩手県陸前高田市 |

|

| ← 093 下に円筒形の台、ふくらんだ胴の上には大きく広がる口。この土器ではその形式がよく整って示されている。もう一つ目を引くのは口辺にある突起の形だ。この突起はただ乗っているように見える。あるいはただ跨っているように見える。ふつうの縄文の突起のように口辺から巻きあがったり、内から流れ出たり、外からいつの間にかくねり込むということがない。四角を押しつけて重ねた段も珍しい。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C4000~3000年 ・ 陸前高田市立博物館 ・ 岩手県陸前高田市 |

|

| ← 094 胴のふくらみ、口辺に波うつ曲線、側面をやさしく包む線描。全体をこうも見事に調和させたのは何者か。口辺の突起には穴があるが浅くへこませるだけにとどめている。胴の文様は、おそらく4回繰り返される。交差する線条は容器のふくらみを強調する。その交点には円を置き、口辺の下にも3つのボタンをさげる。首の下にW型に吊られるモール。これらはほどよく抑制された華やかさとでもいおうか。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C4000~3000年 ・ 大船渡市立博物館 ・ 岩手県大船渡市 |

|

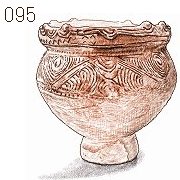

| ← 095 これも華麗な線刻の口の広い深鉢。今の感覚ではあまりにも台が細い。これはたぶん、平らな場所にいつまでも長く置く必要がなかったからだろう。文様を上半分に限っている。それでもまだ、口辺近くの刻みは余分のような気がする。口辺は部分的に補われているので確かではないが小さい突起が2つ組になって4箇所あるように思う。同心円やその弧でできた波紋のデザインは、その4箇所の突起の下で繰り返される。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C3000~2000年 ・ 大船渡市立博物館 ・ 岩手県大船渡市 |

|

| ← 096 向こう側が見にくく不確かな部分があるが、どうやらここには二種類の渦巻きがある。一つは皿の底に接するもので二箇所。もう一つは口辺に接するもので二つ並んで二箇所。それらが皿の中心で点対称となっている。模様はかなり形式的になっていて、渦巻きの流れをたどるのは少しむずかしい。それでも、部分は押し付けられた縄文の有無によって区別されている。あいだに置かれた「三つ又」は渦巻きの外側を走る線をかたちづくる名残のようだ。本来の渦巻きはもっと躍動的なものだったのだろう。 |

「浅鉢形土器」 ・ B.C1000~200年 ・ 大船渡市立博物館 ・ 岩手県大船渡市 |

|

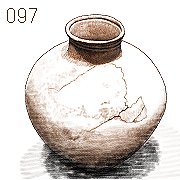

| ← 097 ほとんど文様の描かれない壺。…。首を飾るひもや口辺のわずかなそり、内側にわざわざ刻んだ溝は明らかに縄文のデザインだ。器形の整った単純さとともに、意に添わない凹凸を決して許さない肌や輪郭線には驚く。これも、縄文の行き着く先の一つだったのか。棚には「この仲間」のいくつかが並ぶ〈図→〉。なかには浅く付けられた縄文や波線がわずかに浮かぶものもある。その控えめな表現は器の肌や輪郭線の緊張感が崩れることをおそれているようにも見える。おそらくこの激しい表情がやはり文様は少ないが常におだやかな表情の弥生土器との大きな違いなのだ。 |

「壺形土器」 ・ B.C1000~200年 ・ 大船渡市立博物館 ・ 岩手県大船渡市 |

|

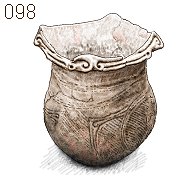

| ← 098 口の縁まわりで細工がおもしろい土器。これは何かの模様が圧縮されているのだろうか。この狭い幅の中で、わずかだが確実にうねり、巻き、流れる。どうでもこうでなければならないとでもいうように。互いに重なったり、下から流れ出したりする様子はいかにも縄文の意匠だ。 |

| 「深鉢」 ・ B.C3000~2000年 ・ 山形県立博物館 ・ 山形県山形市 |

|

|

| ← 099 こちらは、巻いた筒のようなのを上に4つ乗せている。口のまわりを飾る模様は細部までくっきりと浮かび上がって精巧なものだ。だいたい同じかたちが4回繰り返される。筒と筒の間にも渦巻きが一つ描かれ両側から伸びる蔓でつながる。この中間に置かれた渦巻きからもう1本の蔓の芽が出て右側の筒に向かう。これは粘りけのある液体から伸び出るように描かれる。こうして隣り合う図形が連なっていく。構成要素ははっきりしていて曖昧な部分はない。 |

「深鉢」 ・ B.C3000~2000年 ・ 山形県立博物館 ・ 山形県山形市 |

|

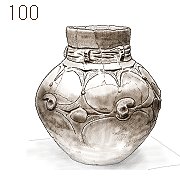

| ← 100 かつての華麗な装飾を偲ばせる土器。この土器もひび割れが無数に走る。出土後の接合作業は大変だっただろう。筒状の上部から胴にかけて描かれる模様は豪華な襟飾りのように見える。首のすぐ下に置かれた帯はわずかに厚みを見せて上下を隔てる。上と下の手の込んだ模様のあいだに無地の面を置く。この思いつきはこころにくいほど効果的だ。弧に囲まれた大きな面にも、いまは無惨にひび割れの溝を刻むが元々は何も描かれていない。このおだやかな曲面はそのために胴のやわらかいふくらみをいっそう感じさせる。胴の下半分は表面が荒れていてわかりにくいが弧の模様が線対称として描かれているのかもしれない。 |

「壺」 ・ B.C2000~1000年 ・ 山形県立博物館 ・ 山形県山形市 |

| 次 → 旅の器 Ⅱ へ |