|

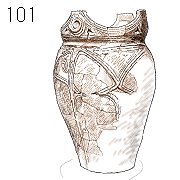

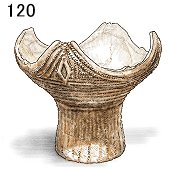

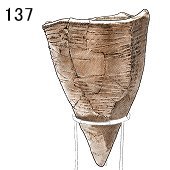

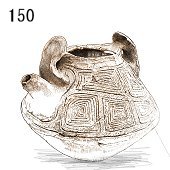

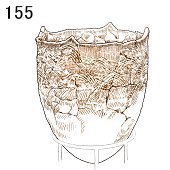

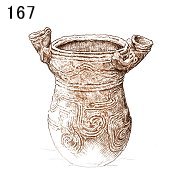

| 足元へ胴を細めて立つ土器。口辺部の突起は、図では一つ隠れているが全部で四つある。突起の間に垂れる弧は胴の側面を描く曲線に調和する。突起を含む上の部分のかたちは、大きく誇張されたものをこれまでもしばしば見てきたが、ここでは小さく控えめにまとめて全体との平衡を得ている。側面の文様はおそらく4回繰り返される。描線はよく整理されて優雅に器を包む。 |

「深鉢」 ・ B.C3000~2000年 ・ 山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 ・ 山形県高畠町 |

|

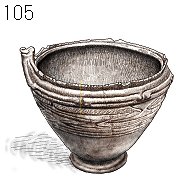

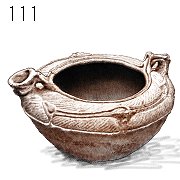

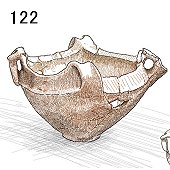

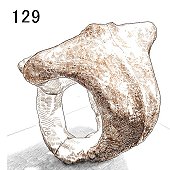

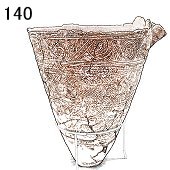

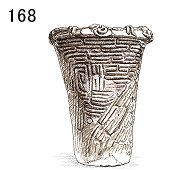

| 口辺部を外へ張り出す鉢。この口辺部を両手でつかんだのだろうか。文様で飾っているのは口辺部だけらしい。これだけの面積のなかで、四つの穴を開け、線を流し、渦巻きを描いている。 |

「深鉢」 ・ B.C3000~2000年 ・ 山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 ・ 山形県高畠町

|

|

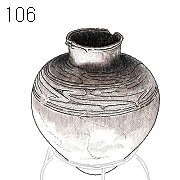

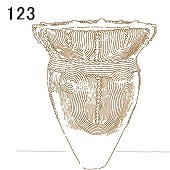

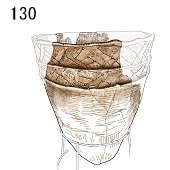

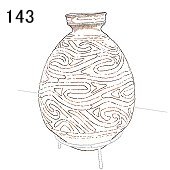

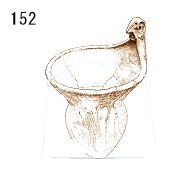

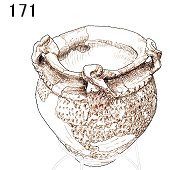

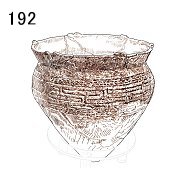

| 縄文には少ない単純化された外形。付け加えた余分な突起も流れる線も渦巻きもない。口辺は胴の上でやや広がって立つ。その周囲にごく浅く描かれた模様をかすかに見ることができる。作り手にとってここは重要な部分であったらしい。全体の姿は頭でっかちだが、下の方をこれ以上ふくらませても あまりよいかたちにはなりそうにない。この土器の下の方はどこが出土部分なのかよく分からない。 |

「深鉢」 ・ B.C4000~3000年 ・ 山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 ・ 山形県高畠町

|

|

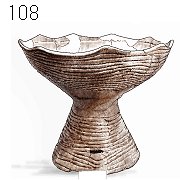

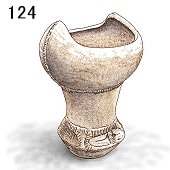

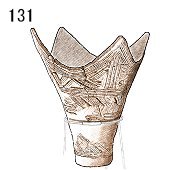

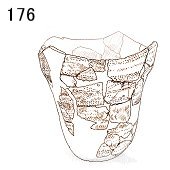

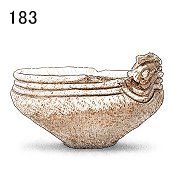

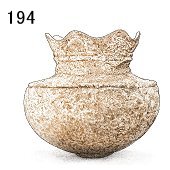

| 弥生時代前期と表示された土器。底の部分には白い小さな物が挟んである。底は、欠けたのかこれが元々の形なのか平らではないらしい。もしこのままなら、平面に置いて使うことはできない。口辺の突起は同じ厚みで切り取られたように立つ。縄文の流動感は消えている。 |

「鉢形土器」 ・ A.C.0~B.C.300年 ・ 山王ろまん館 ・ 宮城県栗原郡一迫町 |

|

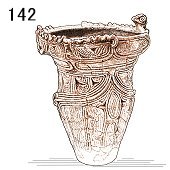

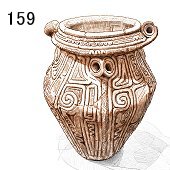

| 少し堅い感じはするがすべてに十分な注意が払われた丁寧な造りだ。各部分の特徴もはっきりしている。側面の波模様は水平と斜めの線が強調されてZ字形の繰り返しのようでもある。しかし、実際にたどってみると正しい繰り返しではない。その上で巻かれている輪はいかにもこのころの縄文らしさがある。この、横に連なる棒の両端を丸くふくらませる形に何を感じていたのだろう。ここから丸みのある斜面で容器の口を内側にすぼめる。上に立つ低い峰の輪はやや外に反る。峰は細かくえぐり取ったように細工される。これらの3つの輪から引き出されるように立ち上がるひときわ高い突起は、他の控えめに押さえられた表現のなかでやはり異様だ。下から見上げると男性器を連想する。だが、横や上から見ると決してそれではない。普段は高いところに置いてあったのかもしれない。この器の底には座りの良さそうな台が付いていて、長期間にわたって平面に置かれたもののようだ。 |

「台付鉢形土器」 ・ 約B.C.500年 ・ 山王ろまん館 ・ 宮城県栗原郡一迫町 |

|

| ここでも、作り手はかたちの完璧さを徹底して求めている。彼にとって不要な凹凸を残さないことは非常に大事なことだったのだ。そこでいまここに、厳しい輪郭線と均一な表面の肌がある。文様の波線は比較的なめらかに流れる。いつものように同じかたちや組み合わせを探してみるが、よくわからない。似ているようでも違うところもある。この曖昧さは器の完全なかたちから見ても不思議だ。何か理由があるに違いない。もう一つの不思議は口辺にある。口辺には一つだけ出っ張りがある。この突起は全体の大きさから見て極端に控えめだ。こんなにわずかな出っ張りでもどうしてもここに必要であるらしい。同じく痕跡のように見せているのは、口辺の外を取り巻く溝の凹凸。この凹凸は必要なところに必要なだけあるのだ。突起も溝も決してなめらかにしてはならない。 |

「壺形土器」 ・ 約B.C.500年 ・ 山王ろまん館 ・ 宮城県栗原郡一迫町 |

|

| この寸詰まりの花瓶のようなものでも壺と呼ぶ。口辺が少し内側を向いた浅い筒で輪郭線としては素っ気ない。口辺のすぐ下から胴全体に展開する文様は重厚な表情。こんな側面の文様はほかにもあるのだろうか。側面のすべてを文様で覆うということは縄文ではよくあることだ。それが晩期にもあったのだ。だが、これは晩期以前によくある、面を区画したり線を張り巡らせたりしてすべてを埋め尽くすというのとは違う。これは側面に大きく広げられた構築物とでもいおうか。容器の反対側でどうなっているかはわからない。幾重にも重なったひも状の線は順にたどることができるのか。この前面では2本の斜めの道が両側をつないでいる。上の方では道の途中に不規則にへこみがあって、それも構成上の何かを表しているのだろう。この文様の表現に長い時間をかけて取り組んだ人物は、これらの仕組みが何だったのか少しは知っていたにちがいない。 |

「壺形土器」 ・ 約B.C.400年 ・ 山王ろまん館 ・ 宮城県栗原郡一迫町 |

|

| これは弥生土器。山王Ⅲ層式高坏形土器と表示される。杯の輪郭はおだやかなふくらみを腰のくびれでやわらかく絞って台に続く。口辺の波がそれに調和する。側面で幾層にも刻まれた線はゆるく波うってときにはかさなる。西日本のかたく無表情な弥生土器とはたいそうちがう。 |

「高坏形土器」 ・ 約A.C.0年 ・ 山王ろまん館 ・ 宮城県栗原郡一迫町 |

|

| 線で囲んだ中には縄文を付けて他と区別している。この部分が主となるかたちで、そこ以外は隙間なのだろうか。縄文の部分を追っていっても似た図形のくりかえしとか特別意味のありそうなかたちが浮かび上がるわけではない。しばらく見ていると、縄文の部分はただだらだらと続いていて、むしろ、隙間の方がまとまった形に見えてくる。描き手は、ここで、ただ線のうねりを楽しんでいたのだろうか。(図を180度回転させて見る〈図〉。) |

「浅鉢形土器」 ・ 約B.C.500年 ・ 山王ろまん館 ・ 宮城県栗原郡一迫町 |

|

| これは、まるで投げ入れの花瓶のようだ。彼らはこれを何に使ったのだろう。文様の配置に規則性はほとんどない。ほぼ大きさのそろった渦巻きは右巻き左巻きともにある。それらは垂直に立った茎様のものや弧を描く蔓様のものから伸び出て、明らかに植物を連想させる。観る者は、その線の流れをただ見ているだけではなく指先で触れてたどってみたくなる。彫りの深い表現はあくまで自由で大胆、率直で明快だ。 |

「深鉢形土器」 ・ 約B.C.2500年 ・ 七ヶ浜町歴史資料館 ・ 宮城県宮城郡七ヶ浜町 |

|

| なぜかこの容器は粘土の厚みをあまり感じさせない。かたちをつくる面が特に乱れることもなく安定しているためか、あるいは表面に浮き出る細いひものせいか。ひもは、容器の表面や突起のあたりを少し遠慮がちに、しかし、いかにも縄文らしい表情でめぐり這う。やや無様に見える注ぎ口は短いが容器の上まで出ていて、このかたちなら液体を保ち注ぐという本来の用を足すことができる。この仲間としてはまだまともな容器だ。土瓶のように取っ手を付けるとしたらちょうどよい二箇所に穴がある。ほとんどそれ以外には考えられない穴だ。 |

「注口土器」 ・ 約B.C.2500年 ・ 七ヶ浜町歴史資料館 ・ 宮城県宮城郡七ヶ浜町 |

|

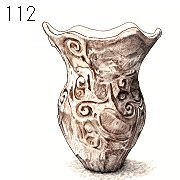

| この土器は補修された部分が多いけれども、かたちも装飾も華やかなものだ。ふくらんだ側面にはたくさんの渦巻きが広がり、上に伸びたものは波形にひらいた口辺間際にまで達している。模様の構成にあたっては、この容器のかたちをできる限り利用したのだ。もしかすると、この模様を十分豊かに描くためにこの容器のかたちを選んだのかもしれない。また、線の流れ方や分岐のしかた、幅の変化などには型にはまらない独自の雰囲気がある。これを曖昧な行き当たりばったりの所作と見てはならないと思う。 |

「深鉢形土器」 ・ 約B.C.2000年 ・ 七ヶ浜町歴史資料館 ・ 宮城県宮城郡七ヶ浜町 |

|

| これは繰り返し文様を刻んだ晩期の深鉢。模様は、互いに引っかけ合うかたちで横に続いていく。おそらく、もともと複雑に曲がりくねった雲形だったものが極端に簡単なかたちへと変化したのだ。このためにどんな経過があったのだろうか。単純化も、縄文土器の絶えず見られる特徴のようだ。 |

「深鉢形土器」 ・ 約B.C.500年 ・ 七ヶ浜町歴史資料館 ・ 宮城県宮城郡七ヶ浜町 |

|

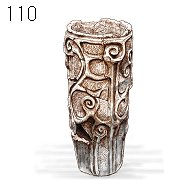

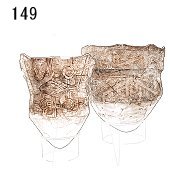

| この土器は出土した部分がほとんど口辺部のみだったらしい。突部の表面は徐々にすり減ったように見える。人が持ち運ぶことが多くていつも何かにこすられていたか、長く水の流れの中にあったか、いつまでも砂粒の吹き付ける空間に露出していたか。それでも細い溝が至る所うねり回る。巻いた円が穴を見せ、隣へ通るトンネルをつくる。平面らしいものや規則的な繰り返しはどこにもない。外縁から浮かび上がった立体が自由気ままに行き交うのだ。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長井市古代の丘資料館 ・ 山形県長井市 |

|

| 側面を見ると「そろばん玉」のように鋭い直線を見せる鉢。そろばん玉とちがうところは下が上よりも深いところだ。上の斜面には文様がくっきりと見える。まわりを4区画に仕切ったらしく、その中に記号めいた図が描かれる。どの区画の図も一部失われていて全体を見せていないが、図は区画ごとに違うもののようだ。それぞれ四つの具体的な物とか場面とかを簡略に描いたのだろうか。ここでも、線はどこまでもつながってかたちを描いていく。 |

「鉢形土器」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長井市古代の丘資料館 ・ 山形県長井市 |

|

| 胴の下でゆるく絞った鉢。文様は二つのかたちで表される。高く上り下りしながら胴をめぐる線が描くかたちと、その間に置かれたかたち。面は縄文によって区別されるが、すべてが閉じて独立した面というわけでもない。そこは、曲がる線に囲まれたので面がなんとなく浮かび上がったという風だ。外形や文様に鋭さはなく、すべてはゆるやかに流れおだやかに包み込まれる。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長井市古代の丘資料館 ・ 山形県長井市 |

|

| 波線を境に側面の上下を使い分け、大まかなU字形を波の間に配する。U字形には中に点のあるものや斜めに傾いたものなどの変化がある。ここには二本の同じ幅の線が目に付く。U字形をつくる二本線、U字形と波のつくる二本線。まるで極端に狭い幅をさけているように幅をそろえている。こうした簡潔な文様を見ると、何か複雑な想いを表そうとしているよりも容器を飾る意図の方が勝っているように思われる。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長井市古代の丘資料館 ・ 山形県長井市 |

|

| 表現自体は大まかな中に独特の風格を持った土器。手首を合わせた両掌を上に開いて受けるような外形、波打つ口辺、向かい合う文様のかたち。すべてがおおらかである。ここではすべての曲線が何の迷いもなく調和する。 |

「浅鉢形土器」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長井市古代の丘資料館 ・ 山形県長井市 |

|

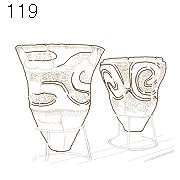

| 太い線が踊り回るような二つの土器。文様の線は同じだが構成はまるで違う。向かって左の土器は補修部分が多くて線の流れは想像を働かせるしかない。線の流れをなんとかたどってみる。これは、容器の側面いっぱいに大きく広がっているものなのかもしれない。それに比べて右の土器の文様は分かりやすい。右下から巻き込んだ太い線が先端を丸くして止められる。似たかたちが枝分かれしたり短いつなぎを介したりして連なっていく。連続模様ならば、裏側にも何個描かれているか見当を付けさえすればよい。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長井市古代の丘資料館 ・ 山形県長井市 |

|

| 上部の空間を包み込むような高坏形深鉢。容器の表面は鎖状につながった細かい模様で覆われる。これは細竹のような管を縦に半分に割って、その切り口を粘土の表面に小刻みに押し付けたもののようだ。細かい半円の連続でできた線は思いがけず立体的で、じっさいに盛りあがった線のように見える。 技法は単純だが効果は絶大だ。細密なラインが容器の全面を豪華に彩る。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.4000~B.C.3000年 ・ 山梨県立考古博物館 ・ 山梨県甲府市 |

|

| 鉢は胴の下の方がややふくらんでいて、帯のような横の線が胴を軽く締めている。やがて口は思い切り広がって四つの先端を鋭くのばす。器の表面は細やかな装飾で満たされる。これらのせいか、容器は華やいでしかもゆったりとした姿を見せる。何重もの円が表面にいくつも配置されていて、それがすべてこの細かい押し型で丹念に刻まれている。特に規則的に並べたわけではないが、この文様はある角度で見ると胴のふくらみをより豊かに装う。この円は中心からたどっていくと実は渦巻きで、巻いた線は隣の図形に重なったりしてたいていは途切れてしまう。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.4000~B.C.3000年 ・ 山梨県立考古博物館 ・ 山梨県甲府市 |

|

口辺に四つの突起をもつ鉢(注口土器)。どの突起もトンネル状になっていて口辺をとりまく斜面は通路を思わせる。向かい合った二つは対になり、通路の上で八の字を描くものと面を巻いてトンネルを作るものとに分かれる。このうち1つが注ぎ口らしい。それぞれの突起は巧妙に口辺の斜面に続いている。ここでも流れる線と面が立体的にデザインされていく。

この、どうしても線をたどり面をなぞりたくなるデザインは、長い時間をかけて伝えられた形式の一つなのかもしれない。またそれは心の奥から自ずからわき出る衝動のようにも思われる。造形につながるこの想念は長い時間にわたって多くの人々が共有してきたものらしい。 |

「注口土器」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 山梨県立考古博物館 ・ 山梨県甲府市 |

|

| 図形の配置に迷いはなく単純明快、よく均整のとれた姿だ。このころ、定型として広く行われていたものなのだろう。規則的に並ぶ曲線の効果をよく心得て難なく配置している。容器の大きさとともに見事な図形ではあるけれども深く思いを寄せるような心の忍び入る隙がない。側面で曲線の列のおわりが起きあがっているところはいかにも縄文的。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 山梨県立考古博物館 ・ 山梨県甲府市 |

|

| あたまでっかちで文様の少ない奇妙なかたちの容器。持ち上げられた上部はなにか大事なものを両側から包み込んでいるよう。頂点の背面に植えられた一本の線はその伸び上がる方向を強める。帯は上下を区別するくびれ目に巻かれる。これなど、本当は少し下にずらした方が作業がしやすいのだろうけれども。下部の表現はいかにも丈夫そうだ。このデザインは、ただ文様を控えめにしたのではなく強調したいところを厳しく選んでいる。 |

「深鉢形土器」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 山梨県立考古博物館 ・ 山梨県甲府市 |

|

向かって右側と前面の一部が欠けている。ほぼ左右対称の器形を想像する。人の顔だということは、二つの深い小穴で表す目と額からかすかな稜線で盛り上がる鼻でそれとわかる。心憎いほどの省略。顔の下は板状に処理されて両方の口辺に広がる。左手には蛇ふうのものが置かれる。右手に何があったのか知りたい。完全な左右対称をさけて別のものだったかもしれない。全体は見事に構成的で、細部の作りは精巧だ。すでに実用から離れたもののようにも思われる。

|

「深鉢形土器」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 山梨県立考古博物館 ・ 山梨県甲府市 |

|

| これは器ではなく土偶だが、器をつくる際と同質の感覚を見せている。頭部の処理はやや奇異な感じがするが、肩から下半身にかけてのすべてはいつ見てもかたちがいいと思う。このかたちには、どの角度から見ても思いがけない処理がされている。何カ所か、大胆にカットして作り出した面がある。わずかな曲面が必要で十分な量感を出す。むだなくひきしまってたちあがる胴。腰骨の上に施される装飾。横線を密に刻んで特殊化した面。えぐりとられた空間。そうして、これらのすべてがなんの無理もなく流れる線や面でかたちづくられている。この図のちょうど反対側、斜め後ろから見た姿もすばらしい。 |

「土偶(複製)」 ・ B.C.2000~B.C.1000年 ・ 国立歴史民俗博物館 ・ 千葉県佐倉市 |

|

| 口辺ぎわに小穴の並んだ草創期の鉢。すでにこの早い時期に、入れものとして何かの工夫をしたのだ。表面に文様らしいものは見えない。薄手で底はほぼ平たい。穴の間隔は不揃いだ。器がまだやわらかいうちに小穴をたくさん開けることはそれほど難しいことではないだろうが、何のためだろう。口辺近くではやや外に反る。向こう側から紐か枝をわたすか、口を覆うものを止めるか。 |

「深鉢(複製)」 ・ B.C.10000~B.C.7000年 ・ 国立歴史民俗博物館 ・ 千葉県佐倉市 |

|

| ここには器で展開される造りと同じものがある。透かしは、粘土がかたまりかけたところで鋭利なヘラで隙間を削り取ったのだろう。あらわしたかたちに具体物を連想させるものはない。曲面や曲線の流れがさまざまに入り組んだ、どこまでも立体的な造形遊びのよう。 |

「土製耳飾り(複製)」 ・ B.C.1000~B.C.400年 ・ 国立歴史民俗博物館 ・ 千葉県佐倉市 |

|

| 写実的な背中を見せる座像。縄文土器では、ときどき加えられる具体物もそれと決められないような簡略なかたちが多いがたまに思いがけない表現にであう。これは土偶だが両肩から背なかにかけて見せる姿は人体そのままだ。腰を下ろしてつよく丸めた背中には背骨が張り出している。ふつうは、ここまで描写することはあまりない。首の部分に頭がとれてしまったらしいあとがある。前から見ると、ひざのうえで両手を組んだ姿勢に見える。人体の構造上からは無理なかたちでも不思議な実感が伝わる。 |

「土偶(複製)」 ・ B.C.2000~B.C.1000年 ・ 国立歴史民俗博物館 ・ 千葉県佐倉市 |

|

| 二段のひだの中のこの線と小さな円は何だろう。生活の中の何事かを暗示しているのか、記念しているのか、それとも数千年前の人々の粘土面を借りた遊びか。 |

「深 鉢」 ・ B.C.7000~B.C.4000年 ・ 房総のむら風土記の丘資料館 ・ 千葉県印旛郡栄町 |

|

| 側面には荒々しく並ぶ直線が深く刻まれる。四つの頂点を鋭く広げるかたちがここにもある。このかたちは広い範囲で繰り返し行われたもののようだ。勢いを込めて空に広がろうとする感覚。見方によっては、高いところから降りてくるものをなんとかして受け取りたいような。このかたちは、ただ純粋に感覚的な産物だ。目指す対象がはっきりしていて、そのための暗示や記念のためであればもう少し具体的なしるしになるはずだ。ここには、方向性のあるなめらかな線と面を見つめつづける視線だけがある。これは、ものごとをただ立体的に空間的に感じ取る感性から生まれた根強い形式の一つのように思われる。 |

「深 鉢」 ・ B.C.4000~B.C.3000年 ・ 房総のむら風土記の丘資料館 ・ 千葉県印旛郡栄町 |

|

「浅 鉢」 ・ B.C.2000~B.C.1000年 ・ 房総のむら風土記の丘資料館 ・ 千葉県印旛郡栄町 |

|

| 優雅な曲線が繰り返される晩期の深鉢。まるで「波がしら」のデザイン。 |

「深 鉢」 ・ B.C.1000~B.C.400年 ・ 房総のむら風土記の丘資料館 ・ 千葉県印旛郡栄町 |

|

| 図柄は晩期の土器にもよくありそうなものだ。ここでは、作り手はかなり細かいところまで左右対称を目指している。それでも、幾何模様のように機械的ではない。親近感という点では、容器は使いみちから土偶は人のようなかたちから近づいていくことができるが、土版にはそういうことがなさそうだ。そういう点では「余分なものを含まない遺物」かもしれない。 |

「土 版」 ・ B.C.1000~B.C.400年 ・ 東京国立博物館 ・ 東京都台東区 |

|

| きわめて実用的なかたちだ。実用性をどこまでも求めていけば波の文様はいらないだろう。けれども、彼らにはこの飾りが必要だった。波線の下に二組ずつ並ぶ出っ張りは、模様か、記号か。 |

「深 鉢」 ・ B.C.10000~B.C.7000年 ・ 東京国立博物館 ・ 東京都台東区 |

|

出土したと思われる部分を際立たせて描くとこうなる。こうして横線を密に刻んだ土器は、青森の博物館で見た。あれは複製でその出土部分についてはわからなかったけれども、本物はやっぱりこんなふうに隙間だらけに散らばっていたのだろうか。かつて、どんなふうに作られ、どんなふうに使われたかを思うと遠い昔だけにいっそう興味をかき立てられる。

|

「深 鉢」 ・ B.C.10000~B.C.7000年 ・ 東京国立博物館 ・ 東京都台東区 |

|

| 外国のどこかなら動物の角のカップに似ているといわれるかもしれない。口辺は、わずかにゆるやかに高まる四つの頂点を持つ。側面の横線は何となく適当に引かれたように見えるが、中には斜めに交差した部分が二段あるようにも見える。底に向かって異常なまでにとがらせているのは地面に立てるための実際的な必要から生じたものらしい。 |

「深 鉢」 ・ B.C.7000~B.C.4000年 ・ 東京国立博物館 ・ 東京都台東区 |

|

| 簡素で、しかも見事なかたち。普通の円筒ではなく上に向かってほんのすこし狭めているなどは、たまたまそうなってしまっただけなのだろうか。上下の枠のような部分や側面の文様の付け方などを見ると、上手にできた竹細工製品をまねたようにも思われる。 |

「深 鉢」 ・ B.C.4000~B.C.3000年 ・ 東京国立博物館 ・ 東京都台東区 |

|

| この二本線は、竹などの管を半分に割って端にできる半円を利用して描くのだという。斜めに上下する直線と曲がり込む曲線。この線は乱暴に書き散らしたように見えるけれども一応の予定はあったようだ。 |

「深 鉢」 ・ B.C.4000~B.C.3000年 ・ 東京国立博物館 ・ 東京都台東区 |

|

繊細華麗な深鉢。側面の模様は細やかな織物にときどき見られるように華やいでいる。口辺には上をU字型に開いた注ぎ口がある。注ぎ口の両脇に突起が立っているがこれは側面の続きとして厚みを変えないで上に出ているだけのものだ。この表現が側面上部の模様とともに立体の雰囲気を決めている。作り手は、この雰囲気を壊すような余分なことをいっさいしていない。

|

「深 鉢」 ・ B.C.4000~B.C.3000年 ・ 東京国立博物館 ・ 東京都台東区 |

|

| これは珍しく単純な姿の深鉢。口辺に数条の線が目立つ程度だがよく見ると側面に縦に垂れる文様がある。同じ形が連続して押しつけられているようだから、かたちを彫りつけた小枝を上から下へ何度も転がしたのだろう。極度に抑制されたかたちと文様。 |

「深 鉢」 ・ B.C.4000~B.C.3000年 ・ 東京国立博物館 ・ 東京都台東区 |

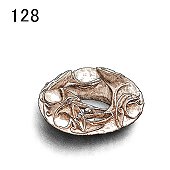

|

カーテンを両脇に開いたような文様の深鉢。この部分を軸にして全体はほぼ左右対称だが、細部まで対称性を維持する気はないようだ。構図としては左右対称による安定感を求め、その中にいろいろなかたちを気ままに配置している。口辺には突起が一つ立つ。反対側にもう一つ立てられた様子はない。小さな渦巻きが線の終端などにできている。分けられたカーテンを主役にしてなかなかにぎやかな内容だ。

|

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 東京国立博物館 ・ 東京都台東区 |

|

| 一面に線が這いまわる壺形土器。これと同じような文様を秋田県大湯の展示館でたくさん見た。大湯では土器棺にも見られる文様だった。文様の基本となる要素は一定の幅の二本線だ。この二本線は短く独立していたり、先端を丸めて終わったりしているからあまり迷わずたどることができる<図>。何を表しているかは知るよしもないが、少なくともこの線の流れがわれわれに与える不思議な感覚は味わうことができる。このわれわれにはとらえどころのない感覚は当時生きて生活していた彼らとどのくらい同じものなのだろうか。 |

「深 鉢」 ・ B.C.2000~B.C.1000年 ・ 東京国立博物館 ・ 東京都台東区 |

|

底が丸い。これと同じスタイルの鉢はたいてい裏向きに立てかけている。この雲形文様を見せるためだが、してみると表には何も文様はないのだろう。当時の人々は、ふつうはこんな風にして見ることはあまりなかったと思う。この文様は二つの要素からできているように思う。一つは、ある程度の幅を持って延びていく線。この鉢では横方向に引き延ばされている。他の線と合流したり分かれたりして囲まれた三角をつくったりする。線はできる限り無理なくなめらかに引かれる。もう一つは、線の終端につくられる丸めた部分だ。この丸い部分があることでわれわれにはこの文様が雲形に見える。これがないときには、文様は渦巻く川の流れのように見えるだろう。

|

「深 鉢」 ・ B.C.1000~B.C.400年 ・ 東京国立博物館 ・ 東京都台東区 |

|

| 大きな深鉢の上部だけを復元したもの。「高山寺式土器 和歌山県田辺市高山寺貝塚から出た土器に名前が付けられました。九州を除く西日本一帯に分布する押型文土器です。」「八王子市越野(No.105遺跡)出土」とある。中から何かがあふれ出るような文様だ。どんな道具を使うとこのみごとな押型文ができるのか。 |

「深 鉢」 ・ B.C.7000~B.C.4000年 ・ 東京都埋蔵文化財センター ・ 東京都多摩市 |

|

| たおやかな姿の二つの深鉢。まるで水を入れた袋のように胴がふくらみ上に広がる。唐突な激しさはどこにもない。誰がこんなにおっとりしたかたちを想い描いたのだろう。ぼくは初めて見るけれども、右の上にひらいた不思議なかたちはよくあるものなのか。 |

「深 鉢」 ・ B.C.4000~B.C.3000年 ・ 東京都埋蔵文化財センター ・ 東京都多摩市 |

|

大きな深鉢、曽利式土器。「長野県諏訪郡曽利遺跡から出た土器に名称が付けられました。中部地方、関東東部を中心に分布する土器です。」この名称が容器のどの部分をもとにしているのか知らないが、この密集したラインは山梨県考古博物館の巨大な深鉢と同じだ。カメラを上の方へあげて口辺部をのぞく。容器の口は内側へ傾斜した面がつくる輪になっている。側面のすべてのラインはその傾斜面まで入り込む。口辺部の実際に出土した部分は少ないようだ。胴の側面は縦に細かく刻む線の上に細い粘土紐がのせられて模様を見せる。くびれの上に開くラインの部分と下の胴の部分の対比がおもしろい。

|

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 東京都埋蔵文化財センター ・ 東京都多摩市 |

|

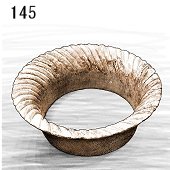

周囲で鍔のように張り出す浅い鉢。ぴんと張った糸で押さえられているが、ふつうに置いていつまでも立っていられるかたちではない。文様は鍔の上だけのようだ。これは記号に近いまでに簡略に形式化されている。張り出した鍔は少し前の飯釜を思い出させる。この時代に、もし奈良時代のようにかまどがあったら、これなど載せるのにぴったりなのだが。

|

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 東京都埋蔵文化財センター ・ 東京都多摩市 |

|

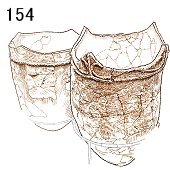

二つの深鉢。手前のものは角張った感じが強い。胴のくびれはそんなに強くないのだが円や菱形の背後に刻まれた縦線がこのくびれを強く見せる。向かって右手の鉢は文様が大変細かい。この模様とほとんど同じものを千葉の風土記の丘で見た。同じ早期でも器形はちがう。ここでも、いろいろに接続された平行線には意味ありげに小穴が並ぶ。擦り消したらしいところを拾ってみたりする。これはひどくあいまいだ。もともとあいまいなのか、復元の際に境目が消えたのかどちらかだが、たぶんはじめから適当に擦り消しを入れたのだろう。

|

「深 鉢」 ・ B.C.7000~B.C.4000年 ・ 東京都埋蔵文化財センター ・ 東京都多摩市 |

|

| 側面におもしろい文様の注口土器。口辺の両脇には取っ手を付けるためらしい穴がある。ただの穴ではなくてそれぞれにヘラ状のおおいがかぶさる。このヘラ状のものを付けた注口土器は前にもどこかで見たような気がする。容器は分割した面にはめ込んだような四角の文様で覆われる。中を通っている線は斜めに下りていって容器の反対側に行く。このために上下に配された四角形は様々なかたちになる。 |

「深 鉢」 ・ B.C.2000~B.C.1000年 ・ 東京都埋蔵文化財センター ・ 東京都多摩市 |

|

| 下から上に向かってきれいに開く土器。段を付けた二つの突起もそのラインの傾きで立つ。口辺はせまいはばで内側に折り込むようにかたむく。内面に段差ができて、器の厚みがいかにも薄いように見える。 |

「深 鉢」 ・ B.C.2000~B.C.1000年 ・ 東京都埋蔵文化財センター ・ 東京都多摩市 |

|

| 広くひらいた口辺はそのまま引き延ばされて鳥の頭のような突起が立つ。トカゲの頭にも似ているけれどもこのような姿勢は無理。この頭部であきらかにそれとわかるのは目とくちばしだ。彼らが日頃から見ていた鳥のうちどの鳥だろうか。頬やあごの下の肉垂れからすぐ連想するのはニワトリだがそれは当時にはあり得ない。ではヤマドリかキジか。もしかすると、どんな鳥でもないように、トカゲでもないように見せることが彼らにとって重要だったのかもしれない。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 東京都埋蔵文化財センター ・ 東京都多摩市 |

|

| これは誰が見ても人物を描いたように見える。しかし、明らかにふつうではない状態がいくつかある。両手の指が3本指。腕は反り返った1本の太い綱。腕と胴のつながりは全く考慮されていない。頭部は何重もの同心円。その上に後光のような飾りがのぞく。頭が上にとがっていたり、指の間に水かきでもあったら「カエル」といわれるだろう。縄文の人々は具体物をその通りに描くことをわざとさけているように見える。そのほかの側面を埋める区画文の中には時を経るままに思いつきを刻み込んでいったように様々なかたちが置かれる。が、多分そんな個人的な行為ではなくて、これは人々が一定の形式で何度も行った一つなのかもしれない。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 東京都埋蔵文化財センター ・ 東京都多摩市 |

|

| 「縄文早期末の土器」と表示されていくつかの土器が並ぶ。「底が尖っていることと粘土の中に植物の繊維を混ぜることがこの時期の特徴である。文様は口辺部のみに簡単につけられる。」文様として貼り付けられた紐はまさに縄である。図のほかに、ごく低い突起の下に縄状の文様で突起の代わりのように同じ三角形を表しているものもある。4箇所に置かれたこの小さい三角がその後の何千年も続く縄文突起の始まりなのだろうか。 |

「尖底土器」 ・ B.C.7000~B.C.4000年 ・ 釈迦堂遺跡博物館 ・ 山梨県東八代郡一宮町 |

|

| 「天神山式土器 東海地方早期末の土器。厚さが2~4㎜と薄い。」と説明される。縄状文様はないが同心円状の弧が波模様のように配置されている。偶然に似たにすぎないものだろうけれども、このような波の模様は時間のかけ離れた歴史時代の日本の図柄でもある。少なくとも、このようなかたちとその配置に彼ら(の何人か)も関心を持ったということはいえるかもしれない。 |

「尖底土器」 ・ B.C.7000~B.C.4000年 ・ 釈迦堂遺跡博物館 ・ 山梨県東八代郡一宮町 |

|

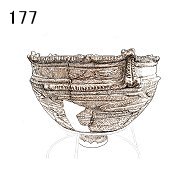

| 文様は、すでに縄文の張り出しと線の連続をはっきりと見せている。胴の表面から大きく離れ出たこの立体的造作は容器の制作段階のすべてにおいて大いに気を遣わせたにちがいない。それにもかかわらず線はあくまでなめらかにうねる。この大きな土器がこれほど丁寧に処理されていくにはどれほどの手間と時間を要するのか。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 釈迦堂遺跡博物館 ・ 山梨県東八代郡一宮町 |

|

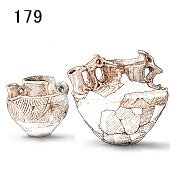

| 作り手はきまりに従ってこの凹凸の表現に熱中する。とくに口辺のふくらみに注意して多くの手を入れている。それに較べて胴部はかなり大まかな処理だ。道具は先の平たいヘラと5本の指。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 釈迦堂遺跡博物館 ・ 山梨県東八代郡一宮町 |

|

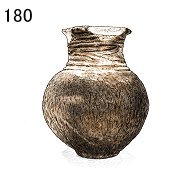

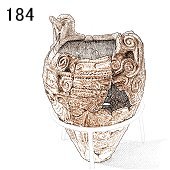

| すぐ目を引くのは容器の上の突起だ。出口のような穴が斜めを向いて小さく開く。このかたちは広い範囲で長く続けられるかたちだ。こういうイメージを彼らは何から借りてくるのだろうか。海岸ならば貝類だろうか。しかしここは海から遠く離れている。植物、たとえばキノコはどうだろう。容器のもう一つの特徴は胴に置かれた厚みのある文様だ。機械的なものではないおもしろさがある。すでに形式化と簡略化をくりかえしてきたようで、かたちの意味を推し量ることはできない。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 釈迦堂遺跡博物館 ・ 山梨県東八代郡一宮町 |

|

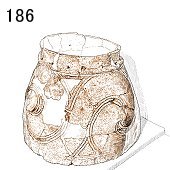

| 全面に隙間なく図柄をはめ込む。これには古代中国文化かアステカ文化の写真集に出てきそうな雰囲気がある。2つ並んだ穴や、角張ってはめ込まれた文様の一部がそんな感じを与えるのか、それとも、この図の角度で見るとほぼ左右対称になる固い姿のせいだろうか。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 釈迦堂遺跡博物館 ・ 山梨県東八代郡一宮町 |

|

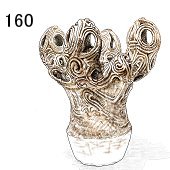

| 盛り上がった突起の中に口が埋もれる。それぞれの突起は、それ自体が一つの部屋のように空間を包み込む。複雑に入り組んだこの立体は、もし現在作るとしたら、いくつかに分けた雌型を利用して流し込みで作りたくなるだろう。ひも状の物体で構成されたこの立体は確かに縄文のかたちの延長線上にある。しかし、これはどう見ても日常生活の道具ではない。これは縄文時代にときどき生ずるひどく特殊な形式の一つだと思う。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 釈迦堂遺跡博物館 ・ 山梨県東八代郡一宮町 |

|

| 空間にあふれ出す立体。かたちが定まらないで今にも溶け出しそうな姿だ。石膏でたくさん追加しているが全体はみごとに復元されている。器の赤い肌はひどく粗い。これは粒子の粗い粘土が使われたか、ながい時間を経るうちに表面のわずかなやわらかい部分だけが失われたか。出土した部分によってほぼ原型を見せているのは四つの大きな突起のうちの一つだけだ。あとの三つは大部分を石膏によって追加している。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 津南町歴史民俗資料館 ・ 新潟県中魚沼郡津南町 |

|

| 華やかに縁を飾る浅鉢。こんなかたちを後の時代の材料で作り替えたら立派な盛り皿になる。たとえば白磁か青磁に。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 津南町歴史民俗資料館 ・ 新潟県中魚沼郡津南町 |

|

| 四つの突起は、口縁部に立つというよりも側面の張り出しが上に出たというふうだ。張り出しのラインの多くは例によって側面や口辺の文様から這い上がっている。どこもかもつながっている。だから、すべては部分ではなくて全体の一部なのだ。ラインの太い紐のわきに細い紐が沿う。その変化が容器の姿をおもしろくする。上からのぞくと中は二段にくびれて十分に広い。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 津南町歴史民俗資料館 ・ 新潟県中魚沼郡津南町 |

|

| これは「火焔型土器」と表示される。この姿はなぜか固い。縄文のなめらかに流れるラインやその不思議な連続は目立たなくなっている。全体が意匠の展示場だ。何世代も重ねてかたちを伝えてきた人々が次々にこれらを加えてきたのだろうか。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 津南町歴史民俗資料館 ・ 新潟県中魚沼郡津南町 |

|

| 口辺で大きく広がっている土器。突起の姿はまるで生き物のように流れゆらめく立体。これなら、燃える炎の中に見える「ある瞬間のイメージ」といえるかもしれない。これはねんど紐を付けるのではなく、溝を掘ったり穴をうがったりして内部に掘り進むことによってできているように見える。そこで、回転する部分の中心では掘り残された壁が立ったり、うがたれた穴は中空部分まで進入したりする。凹部の空間に魅せられる立体。この土器の出土部分は容器の下部と四つの突起の一部だったらしい。図の正面の突起は、さいわいにもそのほとんどが出土したようだ。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 津南町歴史民俗資料館 ・ 新潟県中魚沼郡津南町 |

|

| めずらしくほっそりとしたやさしい輪郭の土器。側面の細かい文様は同じ幅の二本線で描かれる。上に載せられた中空の立体はぎゅっとにぎったらつぶれそうに繊細な造りだ。ほっそりとした輪郭も細かい文様も繊細な立体もここまでひかえめに表される。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 津南町歴史民俗資料館 ・ 新潟県中魚沼郡津南町 |

|

| 両脇にあるのは取っ手か注ぎ口か。この大きさなら、両手に持って中の液体を回し飲みすることもできる。下でふくらんだ胴の文様は直角と巻いた円だ。少し固いが位置をずらした配置がおもしろい。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 津南町歴史民俗資料館 ・ 新潟県中魚沼郡津南町 |

|

| こんな雰囲気の土器をどこかで見たように思う。右上から斜めに下りる模様は反対側にもあるようだ。意味のある記号が詰め込まれているようにも見えるがそんなことはないのだろうか。容器の上にも何かが載っている。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 津南町歴史民俗資料館 ・ 新潟県中魚沼郡津南町 |

|

| 眼前の土器は上から比較的明るく照らされて四方から間近に見ることができる。すぐ目を引くのは、やわらかな輪郭線と表面に流れる線刻だ。周囲をめぐりながらかたちを見ていくと、立体はうつりかわる起伏を見せてなめらかな肌につつまれている。これはほとんど官能的なかたちだ。その表面には線の模様がごく自然に配される。かたちにも文様にも機械的なものは少しもない。まるで何かの自然がそこに写し取られているようだ。 |

「環状注口土器」 ・ B.C.2000~B.C.1000年 ・ 朝日村奥三面歴史館 ・ 新潟県朝日村 |

|

| 人面付き注口土器。この張り切った胴体はどうだ。なにかの海獣類が仰向けのまま顔をもたげた姿のようだ。この表面の張りを粘土であらわすのは簡単ではないはずだ。何かの道具で内側からも押し出したのだろうか。作り手には内部の充実した立体が必要であったようだ。 |

「人面付注口土器」 ・ B.C.2000~B.C.1000年 ・ 朝日村奥三面歴史館 ・ 新潟県朝日村 |

|

| 並ぶ中ではやや小振りだ。特徴は口辺の「トンネルのある通路」と側面の粗い押型文。通路状の下には段差があって襞のようになる。通路のように見えるのはこのせいなのだ。突起の根本は襞につながる造りのようだが、その流れにはやや無理がある。それに、凹凸の刻まれた襞と胴の押型文が接しているのは煩雑でよくない。 |

「深 鉢」 ・ B.C.2000~B.C.1000年 ・ 朝日村奥三面歴史館 ・ 新潟県朝日村 |

|

| この土器の突起や口辺のかたちに見られる特徴は凹部の表現だ。溝のように掘り下げたり穴を押しあけたりする表現。紐を置いたり橋を架けたり筒を付けたりするのとはちがう。何ものかがひそかにとおりすぎる通路。抜け出る脇道もある。 |

「浅 鉢」 ・ B.C.2000~B.C.1000年 ・ 朝日村奥三面歴史館 ・ 新潟県朝日村 |

|

| これも凹部の表現。おもしろいことに四つの突起のかたちが少しずつちがう。その一つはほとんど復原時に補足されたものだ。すり鉢状の器にそれぞれ斜め上を指す突起が載る。このそろばん玉状の外形は縄文土器の一つのパターンになっている。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 朝日村奥三面歴史館 ・ 新潟県朝日村 |

|

| こうして丈の高い突起が四本立っていると、上の何かを支えていたのかと思う。あるいは、周囲から内側を向いて中のものを見守る意味があるのか。 |

「浅 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 朝日村奥三面歴史館 ・ 新潟県朝日村 |

|

| この土器は、出土した部分が限られているが大まかに白く補足されたかたちから繊細で優雅な姿を想像させる。口辺は円筒状の細めの胴から思い切り広くみごとに開く。胴の下の方は出土しなかったようだが真横から見ると、円筒はそのまま下に続くように見える。もう少し下に伸びて少しふくらんでから閉じる、というのはどうだろうか。上でひらいた口辺の端はほとんど失われている。たまたま運良く見つかった正面の一部から全体の様子がわかる。容器の上部は勢いよく広がって、さらになかなかしゃれた縁取りを見せていたのだ。この下(外側)にも細い紐を置いたような細かい模様がある。 |

「深 鉢」 ・ B.C.4000~B.C.3000年 ・ 朝日村奥三面歴史館 ・ 新潟県朝日村 |

|

| よく見るかたちだ。この時期に広く行われたかたちなのだろう。側面の文様には線と円がある。この線は円筒を縦に割ってその端を順に押しつけ並べたたものらしい。たいていの線はまっすぐ伸びていて勝手に曲がったりしない。小さい円の方は二本線の上でなんだか意味ありげに配置される。 |

「深 鉢」 ・ B.C.4000~B.C.3000年 ・ 朝日村奥三面歴史館 ・ 新潟県朝日村 |

|

| これも展示用の輪っぱに支えられて床から浮いている。いちばん下の部分は白く補って平底にしてあるが、これだけの底面積で長く立っているはずはない。実際にはどのように置かれていたのか。何かがこの輪っぱの代わりをしていたのかもしれない。こんなのを乗せるための浅鉢とか、浅い砂の中とか。上の3分の2の立派な姿に較べたら、この貧弱な高台付近はことさら見せたい部分ではないだろう。ただ、そうだとするとこの部分はもっと簡略化されてもいいかもしれない。 |

「深 鉢」 ・ B.C.1000~B.C.400年 ・ 朝日村奥三面歴史館 ・ 新潟県朝日村 |

|

| 「押型文土器」と表示される。押型の繰り返された境目を見つけようとするが分からない。これは晩期の土器だが、早期によくあるかたちとそんなにかわらない。どこがちがうのだろうか。 |

「深 鉢」 ・ B.C.1000~B.C.400年 ・ 朝日村奥三面歴史館 ・ 新潟県朝日村 |

|

| 手前のはほとんどオレンジ色だ。突起は、口の上に両脇からさしかけるように出ていたと思われる部分が欠けている。どちらの土器も注ぎ口が上に乗っているので、本体の口はやや後方に押しやられる。器形はちがうが文様の付け方はよく似ている。どちらも液体を注ぎ分ける容器として十分に機能的なかたちだ。 |

「注口土器」 ・ B.C.2000~B.C.1000年 ・ 朝日村奥三面歴史館 ・ 新潟県朝日村 |

|

こんなのもある。「壺」と表示されたこの土器は、球形の側面全体に短い線を刻む。まるで薄い毛皮をまとったように。これをぼくは初めて見るが、これも広く行われた形式の一つなのか。晩期の土器でさえ、こんなふうに様々な文様があるので、文様をあまりたくさん見ていない者には作り手があたかも自分の個性で文様を描いているかのように思われる。

|

「壺」 ・ B.C.1000~B.C.400年 ・ 朝日村奥三面歴史館 ・ 新潟県朝日村 |

|

| 正面から見るとかたちのよく整った深鉢。わずかに開いた口辺から下へ穏やかに下りた側面は、やがて徐々に閉じて丸底となる。ただし、底の部分は出土しなかったらしい。右側からのぞき込むと、下半分はややいびつで後ろの側面だけが狭まる。これだと、底はもっと尖っていたかもしれない。側面全体に縦の線が並び、途中に別のかたちがそれとなくはめ込まれる。それは何かを暗示して謎めいているが同じ幅の線でできているので目立ちすぎることはない。器の輪郭線や側面の文様が全体を落ち着いた姿に見せる。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長者ヶ原考古館 ・ 新潟県糸魚川市 |

|

| 出土部分が少ない。下の方はそのまますぼまるのだろうか。ここでも同じ幅で並ぶ横線の中に何かのかたちがはめ込まれる。すでに抽象化された自分たちだけに分かる約束事のようなかたち。この表し方はある時期によくおこなわれた方法のようだ。いや、後の時期にも出てくるような気がする。縄文時代の底に流れる普遍的な表し方の一つなのかもしれない。イメージのひそやかな挿入。 |

「深 鉢」 ・ B.C.7000~B.C.4000年 ・ 長者ヶ原考古館 ・ 新潟県糸魚川市 |

|

| 品のよい浅鉢。補修されたところはあまりないように見える。口縁部と突起の一部が欠けているがそのままにしてある。上部は特徴のあるデザインで外から見ると3段に積まれた輪になっている。その内部は口縁ですぐ斜面を下り内側に落ち込む。細かい模様で統一された側面。思わず両手を出したくなるような流麗な輪郭線。一つだけの突起。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長者ヶ原考古館 ・ 新潟県糸魚川市 |

|

| 信州から持ち込まれたという土器。にぎやかに飾られて全体のかたちもよく整っている。これも、複雑にくだけた破片をたくみに接合しているが欠損部分はそのままにしている。それでも器のかたちを十分に見せている。一つの見せ方としておもしろい。これは、くだけるという過程を想像させる。それゆえ、くだける前のかつての完全な形を想像させる。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長者ヶ原考古館 ・ 新潟県糸魚川市 |

|

| 大きな渦巻きの深鉢。ここまで完全な渦巻きはめずらしい。これは、よくあるように流れる途中で道草をするように巻いたり、模様の一部としてあちこちで巻いたりするのとはちがう。ここではこの何重もの渦巻きこそ文様の主役だ。球面に描かれた円はいっそうその立体を強調する。見る者たちはその魅力を共有する。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長者ヶ原考古館 ・ 新潟県糸魚川市 |

|

| 有口鍔付土器。「長者ヶ原遺跡 縄文・中期 お酒などの発酵あるいは皮を張って太鼓として用いられたのではないかとされています。(樽?、太鼓?)」ぼくはこのデザインも初めて見る。二つの円弧が中心に巻き込まれる図形はよくあるが、ここではさらに立体的で、中心が周辺の面とともにゆるやかにせり出している。二本から四本束ねられた円弧は容器の側面で互いに大きく巻きあう。そのあいだにはなだらかな余白。粘土には粒状のものが含まれているようだが表面はなめらかに見える。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長者ヶ原考古館 ・ 新潟県糸魚川市 |

|

| 大きな波模様に取り巻かれた深鉢。もっとも、本物の波は関係がなさそうだ。波の背側にはU字型の返しがあって少し飛び出している。この波のようなかたちはこのあいだの火炎土器にも描かれていた。口辺部の下によく見るかたちだ。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長者ヶ原考古館 ・ 新潟県糸魚川市 |

|

| 扁形動物のような渦巻きのある深鉢。これは、土器の表面に付けた粘土ひもに細かい横線を並べて平らにした姿がこんなふうに見えるのだ。拡大した図では、渦巻きの両はしの様子がミミズの頭かしっぽのようでもある。中心の先はいつものように起きあがっている。この渦巻きはかなり適当な間隔で容器の側面に配置される。渦巻きと渦巻きのあいだを埋めているのは、細めの粘土ひもを折りたたんだものだ。この時代の文様表現では、巻くことと折りたたむことが絶えずおこなわれている。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長者ヶ原考古館 ・ 新潟県糸魚川市 |

|

| 修理された部分がないか、あるとしてもほとんどわからない。変色したところもあるにはあるが目立たない。口辺の刻み目などはごく最近ヘラを入れたばかりのよう。この時代では初めて見るかたちだ。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長者ヶ原考古館 ・ 新潟県糸魚川市 |

|

| 文様が器のかたちそのものになったような鉢。均衡のとれた器形。いきおいよくひらいた口辺をちょうどよいふくらみ方の胴が受けている。開ききるまぎわになった豪華な花。こんなデザインのガラス細工はどうだろうか。弓なりに反った口辺の下に太いV字型が配される。形を整えた先端は返しのついた槍の穂先か、あるいは枝先にふくらむ新芽か。彼らがそういうものを具体的にあらわすはずはないけれども、そのようなもののかたちが、具体物を離れたイメージとして彼らの脳内に記憶されていたかもしれない。この出土品は補修されているようだけれどもその境目が分からない。少なくとも、三つの突起部分とV字型の部分は出土しているようだ。 |

「深 鉢」 ・ B.C.3000~B.C.2000年 ・ 長者ヶ原考古館 ・ 新潟県糸魚川市 |

|

| 取っ手の造りが分からない。、別の木材をつけることができただろうか。椀の縁はかなりすり減っている。とくに取っ手の反対側の縁が外向きにすり減っている。穴が開いてしまったので、砂状の何かをすくい上げるのに使っていたのかもしれない。 |

「赤漆塗取手椀」・B.C.2000~B.C.1000年・桜町JOMONパーク出土品展示室・富山県小矢部市 |

|

| 器形の整った土器。側面の輪郭線にほとんどゆがみはない。胴には二種類の文様が三段の帯状に続く。その上下の余白部分は明確に区別される。口縁部に6箇所、二種類の低い突起が交互に出る。やや大きめの三つの突起の端は口縁部から流れ高まる。このころの数百年間に突起はどんな意味を持っていたのだろう。かつての空間構成の意識がまだ続いていたか、あるいは固定された形式だけが痕跡のように続けられたか。 |

「深 鉢」・B.C.1000~B.C.400年・桜町JOMONパーク出土品展示室・富山県小矢部市 |

|

| 縁の立った大きな浅鉢。これはたいへんすっきりとしたデザインの大皿だ。縁で一箇所だけ、小さな輪ができて周をわずかに引き広げる。そのほかに大げさな飾りはない。中をのぞき込むと、隙間だらけのたくさんの破片が見える。細かくくだけた部分が失われている。それに対して周囲は比較的よく残っている。 |

「深 鉢」・B.C.3000~B.C.2000年・桜町JOMONパーク出土品展示室・富山県小矢部市 |

|

| 弥生時代のかたちのよい壺。カードの表示に、「この土器は、縄文時代から弥生時代にかかる過渡期のものです。(遠賀川式土器)」とある。丸く広がる胴の上の平らな肩の上に少し開いた口が立つ。口縁部はゆったりと揺れる波のよう。 |

「深 鉢」・B.C.400~B.C.100年・桜町JOMONパーク出土品展示室・富山県小矢部市 |

|

次 → 旅の器 Ⅲ へ |